微信扫一扫

龙门龙潭镇曾是陨石地带

祠堂门前的“铁牛石”

这些石曾用作围墙

300年前,龙门县龙潭镇马岭村杨屋厦围的先人们建村祠堂时,在一片小水潭中挖出一块特别沉重的石头,石头含铁,形似卧牛,被村民称为“铁牛石”。因觉奇异,又称之“神牛”,受到村民保护。

去年8月,广州民间陨击现象研究专家陆玲女士前往考察后认为“铁牛石”是陨石,马岭村一带曾是陨击地区。一时间,不少村民纷纷做起“编外陨石科考队员”,村前屋后、河里野外捡拾起与“铁牛石”特征相似的石头,有位农民竟然捡到50多块。现在,就连马岭村已经76岁的老支书张金房,当初带陆玲进村考察“铁牛石”的杨火光先生夫妇也收集了不少陨石。

不久前,“铁牛石”上了《陨石公报》,在公报公告的128块陨石中,排名第14号。

建纪念台安置“天外来客”

记者11月12日赶到马岭村时,“铁牛石”已被村民安置在祠堂门口一处台基上,台基四周有栏杆,铺深红色大理石面,喜气又漂亮。村民杨水棠告诉记者,“铁牛石”是300年前村中先人在建祠堂前的池塘时挖出来的,当时挖出有两块,祠堂建好后,就一直放在祠堂门口,历代有“神牛捉鱼”之传说。后来,有一块被人搬走。几百年来,村人老少均喜欢在“铁牛石”旁纳凉聊天。去年,听陆老师说“铁牛石”是陨石,又是祖宗传下来的遗物,理应保护好,于是村民共同捐钱修筑纪念台。“铁牛石”纪念台前壁上有铭文说及此事:“相传此石乃天外来物,先有石,后建村,由久以来是镇村之宝。为保护祖辈遗物,特筑此台以供后人瞻仰。”

“铁牛石”入选《陨石公报》

记者见到“铁牛石”呈灰黑色,形状如牛。记者从《中国(临沂)2010陨石文化交流会陨石公报》编号为2010第014号“广东龙门杨屋厦围铁陨石”一项中查阅到,对“铁牛石”有如此描述:含铁99.32%,镍0.01%;长度113厘米,平均围长76.67厘米;重量281公斤。该陨石形态生动、纹理清晰、质感柔和。结论为杨屋厦围“铁陨石”属“典型陨击蘑菇云熟陨石”类型。

陆玲认为,这可能是广东省目前已发现的最大一块纯铁陨石,该“铁牛石”不仅是非常重要的历史文化遗产,也是非常宝贵的自然文化遗产,它对深入研究地球成岩成矿机制具有特别重要的意义。

认定“铁牛石”为陨石

陆玲告诉记者,年初,有相关专家提出“铁牛石”很可能是1958年或者古人炼钢铁的遗物;而早在七八年前,也曾有地质专家“现场鉴定”,认为该“铁牛石”原来是硫铁矿,经过氧化变成了褐铁矿,他们都认为并非陨石。陆玲考察后认为,村民证明“铁牛石”在300年前就存在,况且该地附近也没有任何古代炼钢遗址,300年以前,古人的冶炼技术尚未达到可炼出“99铁”的高水平。因而排除炼钢遗物一说。至于有人提出“铁牛石”是“褐铁矿”的观点,陆玲经取样分析后,发现“铁牛石”内部切面为晶亮的银白色,比重达到1:8,并非普通的褐铁矿,而且,该石的外观结构特征与陨击蘑菇云主索凋落成岩机制所致结果完全吻合,非常典型;与当地的地质特征也很吻合。另外,在该村相关古河道也发现了多块与“铁牛石”外壳形态、比重等特征相似的岩石,经初步分析也是陨击蘑菇云熟陨石。

陆玲根据地球陨击冲击变质成矿理论,还提出一个新观点:由包括杨屋厦围在内多个自然村组成的马岭村一带有数个直径大约为1000米-3000米的陨击坑交叠形成的“马岭盆地”,其中,有的环形山系中央峰正是铁矿山,村民在这些陨击坑中心区及其偏向古河道的地带,比较容易捡拾到铁陨石。铁矿山和“铁牛石”等铁陨石很可能同属某个陨击事件。据悉,我国山东等地已被发现的数个“铁牛石”和铁矿山伴生的现象。

疑似陨石被做屋基围墙

村民杨海强对村中哪家哪户收藏与“铁牛石”相似的石头很清楚,他带记者一家一户去走访。“自从去年专家确定‘铁牛石’是陨石后,不少村民动了心思,陨石可是稀奇物,捡拾回家先收藏起来,说不定以后有用呢。”杨海强告诉记者,其中有个别村民早在十多年前就捡拾过相似石头回家收藏起来,虽然他们并不知道那块石头究竟是什么。“可惜,多年来,除个别比较奇特的疑似陨石被保留了下来外,许多疑似陨石都被做屋基围墙了”。

村民有了收藏这个概念

马岭村委会马二村民小组的黎景明12年前结婚建房子,到村边小河捞石子做建材,发现一块石头特别重,“当时觉得很奇怪”,黎景明于是将此石保留了下来。

今年51岁的杨灶房在马岭村委会寨一村开了一个小卖部,小卖部里收藏有不少他捡回来的疑似陨石。“说是石头它又比普通石头重,说它是铁可又长久不会生锈。”杨灶房告诉记者,小时候,他便在河滩上捡过不少这类石头,听说“铁牛石”是陨石后,他更是多了门心思,见到疑似陨石的石头便忍不住拾了回来。陆玲看过村民的“收藏品”后告诉记者,这些疑似陨石中有八成是陨石。

告别杨屋厦围时,陆玲向记者透露,杨屋厦围类似“铁牛石”等铁陨石广泛分布的地质基础为陨石科研科普活动提供了一个天然大课堂,她正在构思将来可否在杨屋厦围建一个地质天文博物馆呢。

-

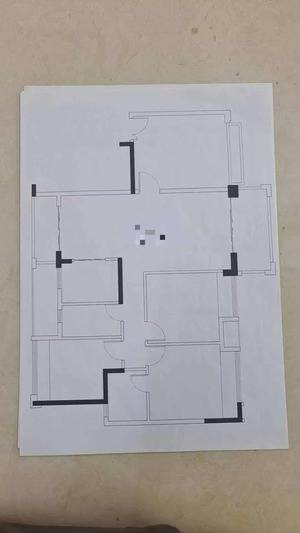

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

西林美岸

龙门县城78㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

高级中学(二中)片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 750元 面议 -

上格田片区

龙门县城80㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

甘香片区

龙门县城60㎡| 2室1厅 1100元 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 2700元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城85㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

美华都城

龙门县城110㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城0㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

金河湾

龙门县城112㎡| 3室2厅 1600元 面议 -

上格田片区

龙门县城60㎡| 2室2厅 900元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城85㎡| 2室2厅 1600元 面议

-

云鹏花园

龙门县城106.05㎡| 4室1厅 100万 面议 -

龙翔花城

龙门县城116㎡| 3室2厅 48.8万 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城99㎡| 3室2厅 75万 面议 -

美华都城

龙门县城81㎡| 2室2厅 40万 面议 -

银湖小区

龙门县城115㎡| 3室2厅 63万 面议 -

县城中心

龙门县城110㎡| 3室2厅 62万 面议 -

半岛明珠

龙门县城56㎡| 2室2厅 25万 面议 -

金河湾

龙门县城110㎡| 3室2厅 59万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城126㎡| 4室2厅 118万 面议 -

半岛翡翠

龙门县城101㎡| 3室2厅 68.8万 面议 -

美昌豪苑

龙门县城0㎡| 3室2厅 75万 面议 -

上林华府

龙门县城123㎡| 0室2厅 83万 面议

-

上一条:本月18日到龙珠广场赏美食看展演

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号