微信扫一扫

绳武围李氏成人文蔚起 一围出8举人

绳武围内的居民楼一座座整齐排列,巷子四通八达。

绳武围李氏与水坑李氏同出一源。绳武围的开居者李氏八世孙李素闲,不倚祖荫,自谋大业,历经艰辛,终于靠着自己和后人的努力,建起了一座坚固的围屋。绳武围李氏不仅继承了水坑李氏血脉和经商之道,也传承了他们崇文重教的精神,由此另外延续出一支书香门第、仕宦世家。自李隶中于清乾隆十七年(1752)考取恩科举人起,至清末,绳武围就出了8位举人,14位贡生,可谓是斯文林立,文韬武略皆有之。绳武围李氏与水坑李氏相得益彰,这也使得李氏在明清两朝成为龙华乃至龙门的名门望族。

自谋大业

绳武围李氏与水坑李氏同出一源。八世李梅庄考取明朝进士后,李氏家族渐渐进入繁盛时期。当时的李氏不仅家业丰富,人丁也非常兴旺。

李梅庄的孙子李素闲,是个有着非凡夙愿的人,他不倚祖荫,自谋大业。明朝万历元年(1573),李素闲离开了蓼溪嶂水坑,到水坑南面的西林河边选了一块福地居住,这块福地,就是后来的绳武围所在之处。

初到绳武开居之初,李素闲就建了一栋新大楼居住,并将此楼取名为鼎革楼。《易经》记载,革,去旧也,鼎,取新也。

李素闲经过努力,也确实达成所愿,谋得了丰厚物业,子孙也繁多。李素闲生有3子,长子早故,次子李茂聘生有5子,3子李茂饰生有7子。

鼎革楼难

天有不测风云。明末清初乱世,不少外地匪寇窜入龙华。鼎革楼在当时已是大户人家,自然也就成为匪寇打劫的目标。

一天,匪寇对绳武鼎革楼发起进攻,李氏族人最终抵抗不过,惨遭匪寇灭绝人寰的血洗。血洗之时,十一世李待举(字莘士)因在外婆家,幸免于难而得生。这就是族谱和龙门县志记载的 “鼎革楼难”。幸存的李待举“以家世读书不忘故业,读已则哭,哭已又读,闻者悲之。”

李氏后人介绍,鼎革楼遭洗劫之后的很长一段时间,李氏族人都以为当时只剩下李待举一根独苗了。后来才得知李素闲次子李茂聘的一支后人流离至河源市东源县,近年也偶有回来祭祖。

“鼎革楼难”不仅使李氏族人深受重创,还使得绳武多了个“新楼下”的俗称。据说,当时看到如此一大家族受此一劫毁于一旦,周邻乡人也大受惊吓。此后,周邻乡人便 用“新楼吓”代指绳武了,随着时间演变而演变成“新楼下”。如今,龙华人一般都用“新楼下”指代绳武围。

劫后兴族

“鼎革楼难”后,李待举在外婆家生活至成年,然后独自一人回到绳武创业。这种坚韧不拔的精神,与他的曾祖父李素闲倒是有几分相似。

绳武李家两次创业,因找不到记载,后人无法详述。不过,李家后人记得,李家原来有个采石场,石场曾经有过上千工人,主要生产石灰、石灰油等,并通过船运送到广州。

艰苦创业没有记载,但李待举一个义举却被记载下来。据清代咸丰《龙门县志》载,清康熙三十五年(1696),龙门县大旱。知县卢世贵及其属官借巡抚“均粮均役”之檄,在法定赋税以外加征数倍,命书吏、差役下乡勒索,竟至勒人卖儿贴妇,卖坟毁屋的地步。稍不遂意,民则立毙杖下,士亦锁拿监禁,哭声震野,逃亡者以千百计。

康熙三十九年 (1700),李待举“訫诸大史与子诸生员”上书两广总督石琳,期间几为卢世贵所害,但李待举已抱着把生死置之度外的决心去做这件事。最终在他和众人的努力下,龙门百姓才得以除去加征。从此以后,老百姓才开始了安居乐业的生活。李待举在当时的这一义举,使得他被称为人杰。

绳武围主兑李公祠,墙上壁画精致。

绳武耘经

明末清初的动荡结束后,国家进入康乾盛世,李家也迎来了它的盛世。李待举之后,又经过了李家两代人的努力,到第十三世李隶中(也称李芳远)的时候,李家家业渐丰。或许是为了吸取“鼎革楼难”的惨痛教训,从李待举开始到李隶中这三代人,一直在干一件事,那就是建设一座具有防御功能的围屋。这也就是我们现在看到的“绳武围”。

绳武围坐南向北,总面阔168.95米,总进深92.52米,占地面积约15632平方米,由围墙、祠堂及周边的三合院式的民居组成。祠堂命名为主兑李公祠,主兑即李待举的父亲。祠前有品字型的三眼水井,祠堂与民居用隔火墙隔开。四周围墙高筑,内墙有跑马道,墙体有箭孔(枪眼)。

绳武围的正门上有“绳武”二字,典出《诗经·大雅·下武》之“昭兹来许,绳其祖武”,意思是希望后辈能继承祖业,踏着祖先的足迹继续前进。绳武围西面的侧门上则是 “耘经”二字,意思是希望后辈能够辛勤耕耘四书五经,成为栋梁之材。简而言之,“绳武”和“耘经”寄托了李氏先祖对后辈文韬武略的期待。绳武围最让人震撼的莫过于它至今仍 保存完好的围墙和跑马道。从外面看,是七八米高的围墙,四周还有炮楼;从里面看,围墙之下还有一圈两米高的跑马道。跑马道约1米宽,站在上面,刚好能够到围墙的箭孔(枪眼),可攻可守。

今年81岁的李保添是李氏21世孙,他回忆,1953年,龙华遭遇洪水,水涨至绳武围外墙的3米高处。这场大洪水基本没对绳武围的造成什么损失,足以见绳武围之坚固,这也可以看出当年李家的富裕和绳武围强大的防御功能。

不过,李家人似乎对这坚固的绳武围还不够放心,李隶中的二儿子李步云还在绳武围外不远处建起了一座十多米高的镬耳式碉楼。碉楼占地约七八十平方米,“若遇到强盗洗劫,族人可以全部转移到碉楼来避难。” 李保添说。不过,历经两百多年沧桑的碉楼如今外墙已经开裂,后人已不敢进入。

8名举人

商而优则仕。绳武围李氏到了13世李芳远时,正是清代康乾盛世,社会安定,李家也积攒了许多财富,文化教育也跟上来了。

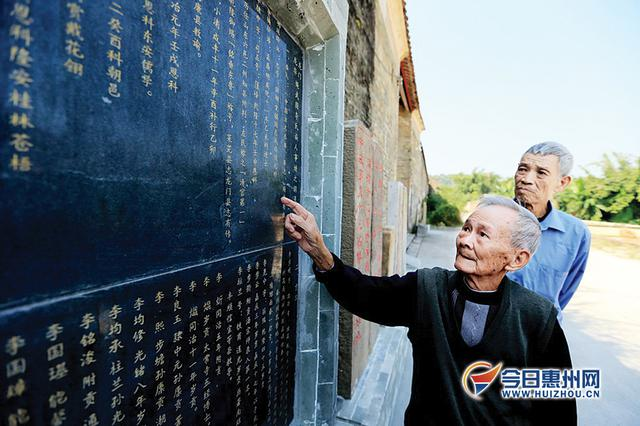

李保添介绍,绳武围曾办有咏春园、蓬春园、泰栈书房等私塾教育子孙。李家后人也不负众望,自李隶中(字崖峰,号司五)于乾隆十七年(1752)考取恩科举人起,至清末,绳武围就出了8位举人,14位贡生。水坑于道光年重修文昌阁的碑记如是记载:“阁成人文蔚起,厓峰公即登贤书,继此学效日隆,斯文林立。”

如今,绳武围正门还安放着9块功名碑,这些功名碑都是李氏族人中举后和考取贡生后所立的。李保添说,“文革”前这些功名碑多达三四十块,每个中举的举人立的功名碑是两对。“文革”后,这些功名碑流落村中,或被当垫脚石,或被当沟渠盖,近些年村里老人才找了好些出来,放在大门口,给后人留点纪念。

绳武围跑马道。

镬耳大屋

能体现绳武围为考取功名者多和家境殷实的还有那十多栋的镬耳大屋。镬耳屋是岭南传统民居的代表,多都用青砖、石柱、石板砌成,外墙壁均有花鸟图案。因其山墙状似镬耳,故称“镬耳屋”。鑊,是古时的一种大锅,鑊耳屋,因此亦称“锅耳屋”。

要看这镬耳大屋,还得找到一个制高点。在李保添老人的带领下,我们找到绳武围外一家村民的洋楼,登上3楼,绳武围里的数十栋大屋尽收眼底。其中,东侧的两排共十多栋大屋屋顶上都砌有状似镬耳的山墙,颇为壮观。

李保添说,镬耳屋又象征着官帽两耳,具“独占鳌头”之意,一般要有功名的乡村方能采用。另外,高高耸立的锅耳看似简单,其实工艺非常复杂。其结构从檐口至顶端用两排瓦筒压顶并用灰塑封固,处理收口的工艺难度高,造价也贵,所用的青砖以水磨青砖为上乘,若非大富人家,是用不起也住不起的。

与这些镬耳大屋一起为李氏后人津津乐道的,还有绳武围内的三眼井。李保添介绍,该井建于乾隆32年(1768),井水清澈,从不干旱,也不会受涝溢水。该井直径2米,深度约7.5米,井底以河沙和白瓦填了一米多厚,以起过滤之用。四周墙体以青砖砌成,井面以数块麻石板覆盖,正中留有三个提水口,呈品字形,其含义是以品为德,要做一个品德高尚,并以清廉似水、饮水思源之意来警示后人。

如今的镬耳大屋内几乎没人居住了,有的甚至出现了坍塌;三眼井因无人饮用,也盖上了井盖。不过,曾经的辉煌并不会褪色,它们的存在,一直都是绳武围及李氏后人的骄傲。

文韬武略

8举人14贡生 为官清正廉明

绳武李氏自明末开居以来,共出了8位举人和14位贡生。这些人才大多外出为官,文韬武略皆有之。龙门县志记载,龙门县的文化以家族而论,以龙华李氏(绳武)为著。李氏家族共撰书66卷,可惜经200多年风云变迁全部失传。近年,李氏后人还专门为这22人制作了一个事迹表和一个石碑,辑录他们的主要事迹。事迹表就张贴在主兑李公祠的泽荫堂里,石碑则设在“绳武”门前。

李隶中:铭垂东鲁

李隶中(1719—1781)绳武围出的第一个举人,也是8个举人中最有名气的。李隶中字司五,号崖峰,从小非常聪明,好学过人,县考冠军,补弟子员第一。乾隆十七年(1752)考取恩科举人。

乾隆三十七年(1772),也就是李隶中53岁那年,他被派往山左(山东旧称)为官。此后,李隶中在山东多地担任县令和州判(辅佐地方主官的基层官员),多善政。

民国版的《龙门县志》记载,山东莱芜县地瘠民贫,民俗犷悍,历来难治。在任期间,河南的河堤崩溃决至山东曹州界,莱芜县等所在地区需筹款修复。因为莱芜当地资材短缺,李隶中不想让老百姓来承担,于是他将自己的薪俸捐献出来,但这远远不够。于是李隶中“贷粤商金代办,邮书其弟晃中在措偿”。也就是说,李隶中向广东商人贷款垫支,再写信让他的弟弟李晃中在家筹措,最终凑够了款项,使得“莱民无秋毫之累”。莱民商量着要为他立“德政碑”,李隶中“力劝乃止”。

有一年,乾隆要东巡,县里的一些胥役里长之类的小官员,借迎接为名,增沛杂税,鱼肉乡民。李隶中得知后,痛加惩治,把所增税收还归于民。莱民感激,联名向李隶中送来了“冠服”。

李隶中在外为官9年,乾隆四十六年(1781)卒于任,年六十二。莱民如丧父母,次年送灵柩回乡。李隶中历任六邑两州,不名一钱,时称山左(山东)“清官第一”。

绳武围的一些明代建筑。

李步蟾:绩绍西秦

李步蟾(1757—1825)字敬跤,号桂苑,他是李晃中的大儿子、李隶中的侄子。李步蟾虽然没有考取举人,但为官经历和为人处世与叔叔李隶中颇为相似,均是清正廉明。绳武围耘经门每年张贴的春联 “铭垂东鲁,绩绍西秦”便是对李隶中和李步蟾两人事迹的概括。

李步蟾年轻时勤奋攻读,博览群书,书法甚佳,所作诗文,脍炙人口。乾隆五十四年(1789),32岁的李步蟾以县试第一名,首选为拔贡,补派陕西南河任试州判。乾隆五十九年(1794)改任甘肃灵州花马池州同。

不久,李步蟾调任秦州直隶州三岔镇(今甘肃天水县)州判,兼管军粮、盐、茶。当时管理这些事务的官员,多阴私肥己,均被李裁革,而李丝毫不沾。被人誉为“李青天”。

嘉庆十九年(1814),李步蟾代理平罗县令。平罗县地瘠民穷,李体恤民情,法治严明,注重教育事业,士民安居乐业,深受人民拥戴。嘉庆二十五年(1820),离任时,为他饯别的人,数以千计。

嘉庆二十五年夏任三岔州判,勤政爱民,善断冤狱,甚得三岔士民崇敬,并讼他“爱民入子,敬士如宾,不事敲扑,最耐清贫”。道光初年(1821)调补安西直隶州马莲井州判,三岔之民如失慈母,以新靴换下李之旧靴,悬挂在三岔城门上。在安西任职,他清操如故。《龙门县志》提到,李步蟾为官20多年,“清廉爱民,不携家累”。

道光五年(1825),李步蟾在任上病故,终年68岁。道光七年(1827)送灵柩回原籍时,士民焚香哭送数十里。

李柱兰:善谋善战

李柱兰,号铁甫,其父为李步墀,李步蟾的侄子。李柱兰成为岁贡生,并获得了官职。

李柱兰所任之学正、教谕和训导等职,都是文职,在县学里从事教育方面的工作。可这样一个文人,却

以 武 略 称著。被记载下来的都是他善谋善战、守城剿匪的故事,这或许跟他所生活的年代有关。十九世纪中叶,也就是咸丰皇帝登基后不久,发生了太平天国农民起义,之后在第二次鸦片战争中英法联军进攻北京,发生了火烧圆明园等事件。这一时期国内时局动荡,外敌入侵,国内战乱不断,匪寇也作恶多端,频繁侵扰民生。

《龙门县志》记载,清咸丰二年(1852),从化贼杨六纠党掠龙华圩,距所居绳武围甚近。柱兰由省归,中途闻变,即函请鳌溪壮勇伏兵邓村墨湖各处。柱兰沿河招勇,声言统大兵围剿贼。贼惧,分股溃,为大兵歼毙百十人。

咸丰己末(1859)冬,李柱兰署南雄州学正。庚申(1860)正月和六月,受州官委托的李柱兰已经连续赶跑了两伙贼。九月,又来了一伙。当时兵勇累月守城,已经感到筋疲力尽,闻贼新至想退避,老百姓也是人心惶惶,想出城避难。在这危急时刻,南雄州官命柱兰守城。柱兰严禁老百姓搬家出城,又设赏抓拿造谣者,人心遂定。当时攻打北门贼匪最强悍,柱兰“身自当之”,带领士兵在北门坚守8昼夜。

李柱兰生平没有什么爱好,最喜欢吟咏,著有五经音释12卷、四书释5卷、正字辨伪4卷。空闲时也还写了一些诗集和文集等,总共写了38卷,占了李氏66卷书籍的半壁江山。民国版的《龙门县志》记载,李柱兰在参与修撰清《龙门县志》时去世,时年62岁。

李保添老人介绍绳武围和李家史。

传承保护

3位老人牵头整理村史族谱

李保添现年81岁,说起家乡绳武围的历史和故事总是滔滔不绝。随着时代变迁,绳武围的村民们陆续外迁,空心化严重。过去那些辉煌历史,更是日渐消散。不过,在李保添看来,绳武围所承载的建筑文化、历史、人文等在现今社会越来越少。他有一个梦想,就是要把绳武围的历史记录下来,让后人代代相传。

村民

四处走访整理史料并编印成集

李保添早些年随儿子在惠州市区居住,照顾年幼的孙子。2012年,孙子上学,他闲得无事,于是回到家乡绳武围,一头扎进故乡文史的收集整理。他与绳武围的两名老者李雅芬、李炳威合作,用近3年时间四处走访,整理出绳武围的史料并编印成集。同时,3位老人还历尽艰辛,找寻前人的功名碑以及墓志铭等,重新树立在绳武围门楼口。

李保添说,村里现成的资料只有一套族谱,其他的只能走访搜索。为了确证李氏先祖迁移的路线,他不顾年迈路远,去韶关南雄珠玑巷寻根。

已侨居澳大利亚的李福衡,得知家乡李保添等老人自发义务搜集村史的事情后,也积极帮忙查找资料。功夫不负有心人,他终于在悉尼大学的图书馆找到了台湾出版的民国《龙门县志》,里边有不少关于绳武围的记载,先后分6次将其抄写、影印,寄回。

县档案局

古建筑安装微信二维码

老人们的不辞劳苦,换来了世人对绳武围的重新认识。2013年,绳武围被列入第二批中国传统村落名录。此后,由村委会牵头,绳武围成立了绳武围古村落维护小组。

今年4月7日,龙门县档案局正式试水“智慧档案”,在该县龙华绳武围、地派见龙围等古建筑安装一批微信二维码标识,将龙门历史“扫”出来。历经400多年风雨后,惠州市文物保护单位、龙门县龙华镇绳武围有了“数字身份证”,龙门县档案局工作人员在该古建筑的“文保”牌上方增加一个微信二维码标识。游客只需扫描二维码,即可在手机、平板电脑等终端上了解文物的前世今生。

(龙门县档案局、龙华镇文化站以及水坑李沛繁、绳武李保添为本文提供帮助,特此鸣谢)

本组文字 《东江时报》记者香金群 侯县军

本组图片 《东江时报》记者杨建业 摄

绳武围品字形古井。

-

物料员(待遇面议)

3000-5000元 装卸/搬运工详情五险带薪年假年终奖惠州市光裕汽车空调制造有限公司 -

销售员15名(每周六、日双休)

5000-8000元 销售代表详情五险带薪年假年终奖龙门粤网信息 -

诚聘临时装配工,经验1年以上

5000-8000元 普工详情工作餐龙门县同昌汽车新材料有限公司 -

诚聘店面销售经验3年以上

3000-5000元 销售经理/主管详情带薪年假年终奖工作餐惠州市日久五金机电网络信息技术有限公司 -

诚聘保安经验2年以上

3000-5000元 保安详情五险公积金带薪年假惠州市荣龙实业投资有限公司 -

诚聘保洁经验2年以上

3000-5000元 保洁详情五险公积金带薪年假惠州市荣龙实业投资有限公司 -

人事主管

5000-8000元 人事经理/主管详情五险带薪年假年终奖惠州市光裕汽车空调制造有限公司 -

诚聘网络销售经验不限

3000-5000元 网络销售详情五险带薪年假年终奖惠州市丰伟建材贸易有限公司 -

星晖家园-淘宝客服

3000-5000元 淘宝客服详情木缔坊(惠州)家居饰品有限公司 -

诚聘龙门县中国移动家庭宽带装维工程师

5000-8000元 技术支持/维护详情五险公积金带薪年假中移铁通有限公司惠州分公司 -

诚聘综合维修工经验1年以

5000-8000元 综合维修工详情五险公积金带薪年假惠州市深同跃实业有限公司 -

数控车床、CNC加工中心 调试技术员

8000元以上 CNC操作员详情五险带薪年假年终奖惠州市光裕汽车空调制造有限公司

-

上一条:香溪堡将实现4G信号全覆盖

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号