微信扫一扫

龙门28个省级贫困村脱贫 村集体收入平均13.1万

龙门视窗于 12-11 13:03 发布

IP属地:未知

来源:惠州日报

作者:龙门视窗

5196 阅读

0 评论

1 点赞

龙门视窗于 12-11 13:03 发布

IP属地:未知

来源:惠州日报

作者:龙门视窗

5196 阅读

0 评论

1 点赞

平陵镇光镇村建设村级文化广场丰富村民文化生活。

“贫困户脱贫标准是年人均纯收入达到全省农村居民年人均纯收入的65%以上。目前今年省里的标准还没出,但按照测算,今年贫困户人均纯收入达到8000元以上即可实现脱贫。”龙门县扶贫办相关负责人介绍,目前全县28个省级贫困村已实现脱贫目标,28个省级贫困村集体经济收入全部达到10万元以上,平均为13.1万元,比帮扶前的平均水平增长6.71倍,贫困户年人均纯收 入 达8000元以上,比帮扶前的平均水平增长2.8倍。

据统计,截至目前,龙门县28个省级重点帮扶村在新一轮扶贫开发“双到”工作中,累计投入资金2.7642亿元,累计帮扶贫困村生产经营类项目127个、基础设施类项目373个、民生类项目194个。

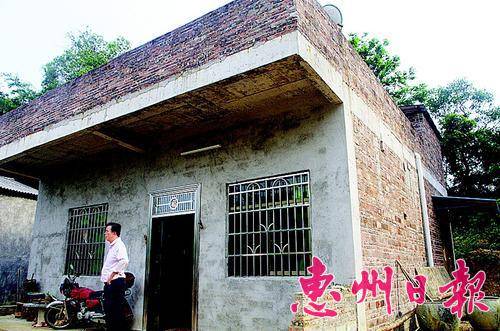

龙田镇李洞村村民伍自兰住进新房。

产业扶贫

村民入股合作社摘掉特困户帽子

“我县实施‘一村一策、一户一法’,农业龙头企业带动和 ‘合作社农户’的扶贫模式,全力推进产业扶贫。”县扶贫办相关负责人说,目前已有惠州市盈佳农业发展有限公司、龙门县裕华竹制品有限公司等20家省市农业龙头企业参与28个省级贫困村的对口帮扶。28个省级贫困村共成立农民专业合作社28个,通过合作社的带动,形成了以优质蔬菜、年桔、杨桃、香蕉、玉米等为主的农业产业群。

记者日前来到平陵镇光镇村村民刘水容家里。在帮扶之前,他是特困户,一家5口人挤在20多平方米的泥砖房里。因为家中有人患病,且严重缺乏劳动力,仅靠一亩多的耕地维持生计,生活相当困难。刘水容通过帮扶入股甜玉米专业合作社,每年可得分红;还被聘请到甜玉米种植基地工作,有了工资收入。此外,光镇村委会聘请其妻子为村里的保洁员,推荐其儿子到附近工厂工作。至此,该家庭年人均纯收入达9000元,并在帮扶下住进了100多平方米的新房子,成功摘掉了“特困户”的帽子。

据悉,平陵镇光镇村是市委办挂钩帮扶点。该村开展产业扶贫,建设130亩甜玉米种植基地,并由村委会牵头、村出资和贫困户入股(资金由市委办帮扶干部筹集)成立甜玉米专业合作社,与省级农业龙头企业惠州市盈佳农业发展有限公司合作,实行“公司+合作社+农户”的生产模式,带动当地贫困户及群众发展生产。2014年,该村集体收入14.12万元,贫困户人均纯收入达8350.28元,实现“村脱困、户脱贫”的目标;预计2015年该村集体收入超15万元,贫困户人均纯收入超1万元。

“除了引导贫困户开展农业生产,我县还在省级贫困村开展农技培训和非农技培训。”据县扶贫办相关负责人介绍,通过培训,提升技能,发展产业,带动当地群众就业、创业、脱贫、致富。

项目扶贫

统筹扶贫项目为每村带来分红

龙田镇李洞村是市安监局挂钩帮扶村,目前村集体经济收入已达14.5万元,贫困户家庭人均年纯收入达8700元以上,实现脱贫目标。据悉,该村通过购买位于龙门县龙城街道农贸市场的商铺用于出租,使村委会增加固定资产的同时,也可获得相对稳定的集体经济收入,预计商铺出租后将为该村集体带来每年1.44万元的收入。

此外,该村利用省级扶贫奖补资金入股位于李洞村的筱悠山庄,由李洞村村民经营,主营餐饮及土特产销售,该项目预计将为村集体带来每年3.6万元的经济收入。

据介绍,龙门县在统筹扶贫项目确定以后,按照政府采购的相关程序开展项目建设相关工作,在8月上旬完成了项目招投标手续并于9月完成合同的签订。2015年度的贫困村分红资金已拨付到41个省、市级贫困村,其中7个省级贫困村每村分红6万元,其他21个省级贫困村和13个市级贫困村每村分红5万元。

泥砖房改造

“补助 自筹”帮贫困户住进新房

龙门县积极推进“幸福安居工程”,加快重点帮扶村内低收入住房困难户的住房改造建设工作。据统计,2010年至2014年,龙门县共完成农村泥砖房改造建设任务5190户,惠及人口21726人。

李洞村村民伍自兰告诉记者,以前他们家住的是泥砖房,下雨天会漏水,后墙曾坍塌,但简单修缮后继续居住。她告诉记者,家中有一个读3年级的小孩,家庭经济来源主要依靠丈夫在木材厂打散工,收入不固定,自己在家耕种的一亩多田地仅够自家吃。“盖房子要花很多钱,虽然住在危房里,但是盖新房还是想都不敢想。”伍自兰说,3年前被列入帮扶范围后,帮扶领导多次到访,嘘寒问暖,了解他们生产生活上的困难,还给予一定的经济补助。村委会鼓励他们进行泥砖房改造,给了他们很大的信心。

据伍自兰说,泥砖房改造补助了3万元,其他资金自筹,他们终于把90多平方米的新房建起来了。“从此刮风下雨都不怕啦!”伍自兰笑着说。

-

上一条:南昆山生态旅游区管理委员会告示

-

下一条:龙门县领导到蓝田乡推动项目建设

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号