微信扫一扫

未来5年 你身边的村民如何转成市民?惠州方案都在这里了!

2017 年,力争不少于 5 万本市农业转移人口和 20 万异地务工人员落户城镇。“”取消农业户口和非农业户口性质区分,统一登记为惠州市居民户口,“”重点提升惠州市区人口结构和优化人口布局,引导外来人口向环大亚湾新区转移,……南都记者从惠州市住建局获悉,去年10月份通过专家组审评的《惠州市新型城镇化规划(2015-2020年)》(草案)昨天对外公布,目前正向社会公开征求意见。

1 这么多人都去哪里?

引导外来人口向环大亚湾新区转移

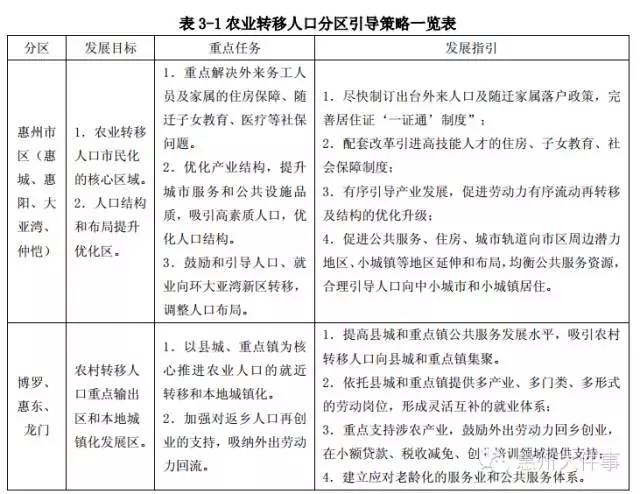

草案中对惠州市城镇化提出了总的目标,2017 年,力争不少于 5 万本市农业转移人口和 20 万异地务工人员落户城镇,到 2020 年,全市城镇化水平和质量稳步提升,市常住人口城镇化率达 75%,户籍人口城镇化率达到 65%,努力实现不少于10万的本市农业转移人口和 40 万异地务工人员落户城镇。全市形成“一市六组团、多节点”的城镇发展格局。其中,将人口的分布单独作了说明,重点提升惠州市区人口结构和优化人口布局,引导外来人口向环大亚湾新区转移,依托镇区人口 10 万人以上的建制镇、县城建设若干中小城市。

按照草案,惠州市区包括惠城、惠阳、大亚湾、仲恺被定位为农业转移人口市民化的核心区域。将会尽快制订出台外来人口及随迁家属落户政策,完善居住证‘一证通’制度“.而博罗、惠东、龙门则成为农村转移人口重点输出区和本地城镇化发展区。

(农业转移人口分区引导策略一览表)

2 市民化的路径有哪些?

分为三种不同人群 三种不同市民化路径

这么多外来务工人员和本地农业人口涌入城市,该如何人口身份待遇和安家问题呢?草案对此问题有了详细的考虑,将人口分类和对应建立多种市民化路径,采取不同的市民化政策解决农村转移人口身份待遇统一和安家诉求。

方案将人群划分为三类,”有较高收入,从事稳定工作的农业转移人口“”无固定工作、或收入不稳定的农业转移人口 “”农忙在农村、农闲住城市的两栖人“.

其中,”有较高收入,从事稳定工作的农业转移人口“的市民化路径设定为,惠州市区就业+定居或者惠州市区就业+周边小城,将其纳入住房保障范围,鼓励其在城镇租赁和购买商品住房,给予与城镇居民同等的信贷、金融、税收等政策优惠待遇;完善居住证”一证通“制度,以居住证为载体,建立与居住年限挂钩享受基本公共服务机制;按照相关人口规模,统筹配置学校、医院、文化和体育等公共服务设施,随迁子女全部纳入流入地教育发展规划和财政保障范围。

”无固定工作、或收入不稳定的农业转移人口 “这一类别人群的市民化途径则为,惠州市区或珠三角其他地区就业+回乡定居。重点针对该类人群(特别是新生代农民工)发展面向产业集群和本地需求的职业教育和技能培训,多渠道增加保障性住房、农民工公寓等的供给,放宽其申请公共租赁住房、廉租房的户籍条件限制,将其纳入住房保障范围;优先解决和保障其子女教育、公共卫生等基本民生权利。

”农忙在农村、农闲住城市的两栖人“这一类别市民化的途径主要是,惠州市区就业+回乡定居和县域就业+定居。根据其流动的季节性特征,组织相关企业开展相应的定向就业服务活动,提供临时就业服务; 完善社会养老、医疗保险异地转移接续办法(补随人走),保障其自由迁徙的基本权利; 重点支持涉农产业,完善惠农支农政策,鼓励其从事农业生产经营或回乡创业,在小额贷款、税收减免、创业培训等领域提供政策支持;加快农村社会福利体系的建设,提高农村生活水平,引导回流。

3 户籍如何管理?

农业户口和非农业户口性质区分

按照方案,将推行一元化户籍登记管理制度。取消农业户口和非农业户口性质区分,统一登记为惠州市居民户口。对教育、卫生计生、养老、住房等领域现有各种与户口性质挂钩的政策进行一次全面清理,除国家明确规定的标准外,取消按户口性质设置的差别化标准。

此外,拓展居住证社会应用功能,建立一证通流动人口管理制度。全面深化已有居住证制度,逐步提高居住证的使用范围,居住证持有者可凭借参加社会保险和连续居住年限等条件,逐步享有与当地户籍人口同等的子女中考和高考资格、中等职业教育补贴、就业扶持、保障性住房等核心权利,逐步实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖。

建立统一口径的人口信息管理制度。完善人口统计调查、人口变动调查制度,逐步消除流动人口统计口径不一的弊病。到 2020 年,建设以公民身份证号为唯一标识的人口登记制度,依法记录、查询和评估人口相关信息制度,分类完善人口信息系统。

到 2020 年,逐步分类剥离现有户籍制度中内含的各种福利,对惠州城镇常住农业转移人口统一发放居住证,持证人依据其居住年限、缴纳社保年限等条件逐步享受本地基本公共服务。

采写:南都记者 李立君

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号