微信扫一扫

龙门永汉现存最大宗族“七刘”:明清岁贡辈出

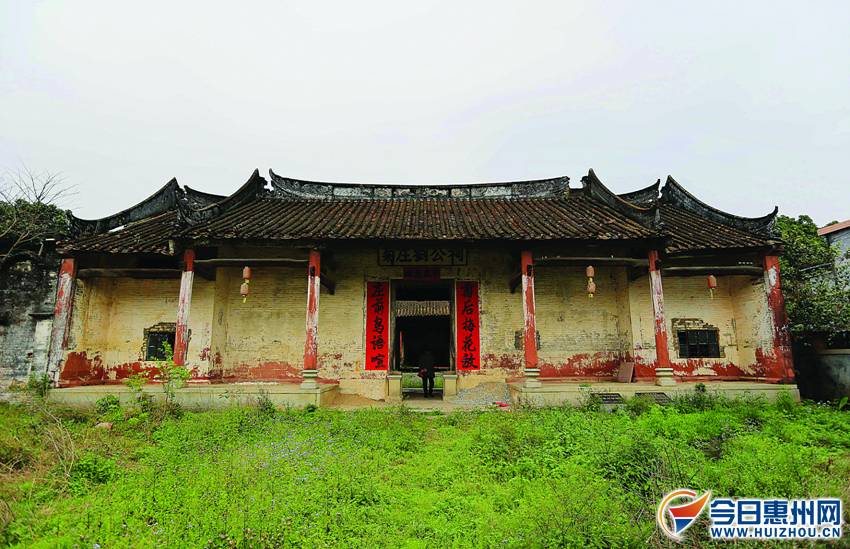

菊庄刘公祠

家族名片

北宋末年,原籍江西紫溪的刘仲明,去官后落籍龙门永汉社潭。经过近900年的风雨,刘仲明的子孙在社潭一带繁衍数十代,成为龙门永汉现存最大的宗族,现有人数3000多人,有着永汉“七刘”之称。永汉“七刘”的集聚地,也从社潭发展成为如今8个刘姓自然村,为:马图岗、官龙围、新园、龙石围、松山下、上埔村、三角夫村、埔田村。这些自然村落,两者相距最远的不到4公里,它们彼此关联,均有刘姓族人的宗祠坐镇,拥有规模宏大的广府建筑,其中,以建有300多间广府民居的马图岗为代表。

北宋末年,近900年前的一天,一名江西紫溪籍男子,偶过增城上龙门社潭,对山水清丽留下美好印象,去官后,他遂卜居此地终老。该男子名为刘仲明(字廷光),北宋宣和年间(1119-1121)进士,官浙江参政,后因抗疏谪守惠州,卸任后归隐龙门社潭山林。

近900年来,刘仲明的子孙在社潭一带繁衍发展成为龙门永汉现存最大的宗族,有着永汉“七刘”之称,他们的集聚地,也从单一的社潭发展成为如今8个自然村:马图岗、官龙围、新园、龙石围、松山下、上埔村、三角夫村、埔田村。这些村落,彼此关联,两者相距最远的不到4公里,均有刘姓族人的宗祠坐镇,拥有规模宏大的广府建筑,其中,以建有300多间广府民居的马图岗为代表。

值得注意的是,这个大家族,为龙门留下的远不止这些自然村落,它给龙门的人文发展,注入了一股清流。除了历代子孙科甲蝉联,它还为龙门留下了明代一代学术大师陈白沙与龙门学生交游的佳话。

北宋进士卸任后留居社潭

永汉社潭,这是龙门有史料可查的最早的村落之一。从古地图上可以看到,它所在的位置在永汉旧圩以及永汉河大通桥南端,也就是马图岗、官龙围、新园等村落北端。

综合清康熙六年和咸丰元年 《龙门县志》可以得出永汉刘氏先祖刘仲明的“行状”:刘仲明,字廷光,江西紫溪人,刘元城三世孙,宣和年间进士,官浙藩参政,以抗疏谪守惠州,廉慎宽厚,政声卓然,偶过社潭,爱其山水,去官后遂留居之。

刘仲明当时应该没有想到,他的一个动情之举会开启了一个家族的繁盛图景。由他开始,刘氏在社潭一带勤劳创业,繁衍壮大,从单一的聚居地,逐渐分支,方圆数公里内,都有刘氏子孙的居住地,新的村落逐渐形成。

要探寻刘仲明后裔的发展与分支情况,在今天显得异常困难,因为,旧的刘氏族谱在上世纪被毁,很多线索中断,后人能找到的开基始祖九代人的记载,如始祖,宋进士、历官浙藩参政中宪大夫刘仲明;二世祖,文林郎、湖广衡山县尹刘元善;三世祖,谏议大夫刘友梅;四世祖,元乡举特授文林郎、湖广衡山县尹刘文明。

到永汉刘氏八世祖刘菊庄,记载较为详细,刘菊庄生四子:刘耕乐、刘渔乐、刘樵乐、刘读乐,其中,刘耕乐居大园,刘渔乐迁居增城派潭,刘樵乐居龙石围,刘读乐居马图岗,后分出官龙围。

由于资料阙如,刘氏在永汉现存的8个村落的建村时间已无从考证,新中国成立前,社潭附近、马图岗一带共有7个自然村均姓刘,因此,刘姓也被当地人称为“七刘”,尔后,随着行政区域调整,振东村马图岗、官龙围、新园、龙石围、松山下5个村民小组以及上埔村上埔、三角夫、埔田3个村民小组均姓刘,因此,又有“七刘八村”一说。这8个村落,可以清晰地看到以“马图岗—菊庄刘公祠”为圆心,半径1公里、2公里、4公里的同心圆扩散开去的发展轨迹。

刘氏大宗祠大门。

刘宗信返马图岗陈白沙送诗

在永汉“七刘”发展过程中,明正统年间(1436~1449)岁贡、十二世刘瓛及其同代族人,是较有影响力的一代。

刘瓛,字宗信,生得一表人才,年少敏悟,擅长经学方面的课业,也为学使所器重,但刘瓛累举不第,后由宾兴升为太学生,送至国子监读书,两次到京城,也没有取得功名。刘宗信看淡仕途,回乡间山林静养。刘宗信仰慕江门陈白沙,还因朋友林时嘉的关系到江门拜谒陈白沙并邀请他写刘氏祠堂记。此后,刘宗信多次往返江门,与陈白沙等共宿小庐山精舍,数月来听陈白沙讲课。刘宗信要返回马图岗之际,陈白沙以诗送之归:“一雨变新凉,炎埃洗除尽,庐山昨夜灯,已照刘宗信。”

回乡后的刘宗信,建铁汉楼于马图岗,读书其中,悠然自得。平日里,刘宗信“自奉俭约,不事华丽,接宾奉祭,俨然整洁”。有一年,恰逢“朝廷诏天下士,有历满不愿仕者,投七品取衔”,刘宗信获悉后,心生欢喜,向他人说“我禄不逮亲,如今可以略为安慰地下的亲人了。”刘宗信“乃起投沔阳州判”踏入仕途。刘宗信后卒于徐州,享年63。

与刘宗信同时代活跃的刘氏子孙,成就都不赖。刘宗信的堂兄刘瓖,明宣德年间岁贡,任江西宁都主簿;刘宗信的哥哥刘瓒,有才干,善经画,好读鉴史,团结诸亲。对失学者,刘瓒教之。刘瓒的性格刚毅,一副不可侵犯的样子,但教育人的时候,非常耐心诚恳。刘宗信的儿子刘濋,明弘治九年龙门设县时,充龙门岁贡。

从这些信息可以看出,永汉刘氏在明代中叶,已经发展成为一方望族。从家园的建设方面来看,这更值得确信。

刘宗信在马图岗所建的铁汉楼,固若金汤,高5层,为碉楼式建筑,堪称马图岗最辉煌的建筑。

此外,陈白沙《增城刘氏祠堂记》写到,社潭刘氏大宗祠,“天顺甲申始拓庙旁之地,而新之庙成……成化庚子,瓛之兄瓒又率其族兄弟而增修之,前堂后院栋宇层起焕如也,田垣竹树周遭,过其门者咸以是称焉。”从陈白沙的描述来看,明成化庚子年(1480)刘氏大宗祠增修时,祠堂的“前堂后院栋宇层起焕如”,社潭小有规模。

由此可知,明代中叶,不论在永汉“七刘”的祖地社潭,还是在马图岗,刘氏已经开辟出雄霸一方的家园。刘宗信从陈白沙那里获得的诗文墨宝,被铭刻于碑,一块是《增城刘氏祠堂记》,矗立在社潭刘氏大宗祠内,另一块是《赠刘宗信还增城四首》,放于马图岗铁汉楼。这两块见证岭南学术大师与龙门士子师生情谊的明代石碑,诗文、书法和雕刻俱佳,成为刘氏族人的“传家宝”。

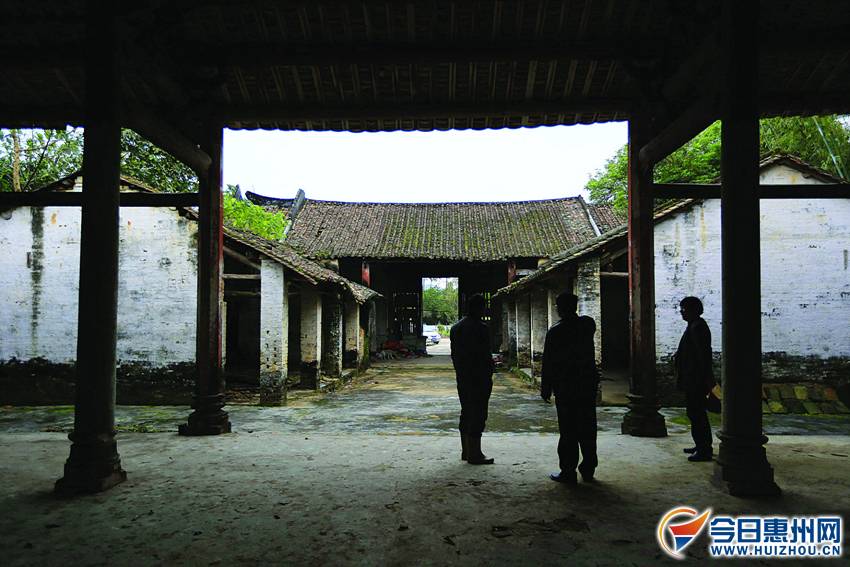

刘氏大宗祠内部结构。

明清永汉“七刘”岁贡辈出

明清两代,永汉“七刘”保持了先祖书香世家的传统,在科举道路上常有折桂,比如,在明崇祯六年(1642),马图岗人刘旋乾(字元会)中举人。

翻查龙门旧志发现,永汉“七刘”读书人最明显的一个特点是,岁贡特别多。明清两代,一般每年或两三年,从府、州、县学中选送廪生升入国子监读书,因称岁贡。明嘉庆年间,社潭人刘弁也成为岁贡,任福建龙岩教谕。明崇祯十六年,社潭刘秉聪成为岁贡。另外,社潭人刘行健也为明代岁贡,具体是哪一朝无考。

到了清代,永汉“七刘”中成为岁贡的有:顺治十七年,松山下刘世相;康熙元年,松山下刘玉;康熙年间,新园刘璧;乾隆三十七年,马图岗刘应元;乾隆五十三年,马图岗刘翂;嘉庆六年,新园刘拱辰;道光三年,松山下刘炜垙。

有清一代,永汉“七刘”的文声较为显赫。马图岗人刘翂 (字章教),为刘仲明二十一世孙。家甚贫困,早年父亲卖薪换米送其上学。刘翂天资卓越,能体察亲心,致力于学习不辍,文超同辈,很早就被录取为生员,后于清乾隆五十三年成为享受官粮的岁贡。刘翂平生以授徒为业,学生大多有成就。刘翂诗工各体,76岁逝世时有《章教遗诗》一卷。

社潭人刘澧(字捷瀛),也能诗工书,少年时作为玩耍去参加了武科考试,不料考取全府第一,成为武生,这不是刘澧的志愿,他多次请求免去武生转为习文,府里的学官不允许。刘澧以此为终身大憾,晚年,常策杖罗浮山,弹琴赋诗,一时名士皆乐与之为友。

刘澧的儿子刘拱辰,自小聪明好学,清嘉庆六年岁贡,人品刚正,不贪不沾,乡闾重之。刘拱辰弟弟刘显辰也年少聪敏,及长,文行兼饬,工于赋诗,晓于周易,清嘉庆二十五年成为恩贡。刘显辰虽久困在家,以诗酒自娱,绝无怨天尤人之意。晚年,刘显辰开馆教授学生,他教出的学生,多会作诗。刘拱辰和刘显辰两兄弟,被时人比作 “双丁”——— 三国时期以文学齐名的丁仪、丁廙兄弟。

不过,清中晚期,永汉“七刘”的科举之途戛然而止。据刘氏后人的说法,永汉“七刘”在清末遭遇重大家族变故,以致家财丢失甚多,连家族的科举传统也就此打断。

永汉“七刘”谱系 (不完整)

一世:

刘仲明

二世:

刘元善

三世:

刘友梅

四世:

刘文明

五世:

刘原卿、刘澄齐、刘沧溟

六世:

刘南圃、刘云青、刘北源、

七世:

刘佛孙、刘佛护、刘佛保

八世:

刘菊庄、刘梅趣、刘子信

九世:

刘耕乐、刘渔乐、刘樵乐、刘读乐……

十一世:

刘缘、刘汉、刘孔样

十二世:

刘瓒、刘宗信、刘瓖

十三世:

刘濋……

二十二世:

刘翂……

宗信刘公祠内的灰雕。

延伸阅读

马图岗 远去的辉煌

数百年栉风沐雨,永汉“七刘”留给大地最为壮观的是一座座古村落、一间间古祠堂和无数古民居,其中以马图岗为代表。

马图岗至少在明代中期已经形成,背靠素有“永汉龙脉”之称的横龙山,面朝永汉镇中心富饶的永汉盆地,建筑占地面积约7000平方米,据称有民居300多间,成为以广府建筑主持的永汉镇等级最高的广府围屋之一。

马图岗基本结构为硬山搁檩,以砖墙承重,局部用木构架。通面阔18.95米,5开间,通进深58.5米。堂与堂之间以庭院相隔,庭院中央为青石板甬道,左右开敞的回廊相连各堂,每一堂的封火山墙上都有高大、雕刻精细的“镬耳”,显示出旧时马图岗的不俗实力。

马图岗祠堂两边有3种居住单元,第一类是“三间两廊屋”居住单元,分布于祠堂两侧;第二类是“三开间天井式”居住单元,这类居住单元等级高,位于祠堂左右两侧;第三类是“竹筒式”居住单元,即单开间民居,由于层高约4~5米,因此可建阁楼,用于堆放杂物,这类民居在马图岗广府围屋中分布于外侧。由此可见,古代一围之内,虽然都是宗族,但也尊卑有分、长幼有序,不同身份的人住不同的房屋。

作为一个家族的家园,马图岗也具有较强的防御功能,祠堂背后有高大坚固的炮楼 “铁汉楼”,该村还四面环水,有效保护村落的安全。

作为社潭的核心聚落,马图岗居住的人口高峰时,有2000余人。从上世纪八十年代起,村民陆续搬离马图岗,当最后一位老人搬走后,马图岗被废弃,杂草丛生。

今天,进入马图岗,犹如进入荒原迷宫,厚实的明代古砖,搭建起一座座民居,但细心的人会发现,不少房屋的建筑上,有许多精美的壁画和木雕,引人驻足欣赏。

2012年12月,广东省文联、省民间文艺家协会认定马图岗村为 “广东省古村落”。这是马图岗空心化之后,现代人给予的礼赞。

马图岗附近的其他刘姓古村落,空心化也日益严重,患上了众多古村落同样的病痛——— 子孙远离得越快,房屋坍塌便越多。刘氏子孙,有计划在马图岗的晒谷场前开建一个文化广场,增加老围屋的人气,以期减缓老屋老化的速度。

祠堂 后人的精神纽带

永汉“七刘”如今分散在新老聚居区,但感情依然十分融洽。2011年,他们根据残存的资料,编印了《广东省惠州市龙门县永汉镇(七刘)——— 刘氏族谱》,其中收录了很多刘氏后人相聚交流、参拜祭祖的照片和文字记载。

此外,永汉“七刘”还保留着众多明清祠堂,这是他们精神纽带。

马图岗古围往北不到500米,有一座规模宏大的祠堂——— 宗信刘公祠,该祠堂修建于清代,由砖、石、木建成,二进的天井十分开阔,两侧设有走廊,屋檐和木雕上的图案栩栩如生。

刘氏大宗祠则在马图岗西面、龙石围中,为三进结构的祠堂,是永汉“七刘”的总祠堂,原在社潭。根据明弘治六年陈白沙《增城刘氏祠堂记》记载,刘氏十二世刘宗信,其父刘缘即叔伯刘汉、刘孔样,于明天顺甲申年(1464)始拓庙旁之地,后新之庙成,明成化庚子年(1480),刘宗信哥哥刘瓒又率族中兄弟增修,刘氏大宗祠始告成。刘氏大宗祠后经历年多次翻修,于清末原样迁至龙石围复建。

推门踏入刘氏大宗祠,青藤攀墙,青葱翠绿,为砖、石、木结构,青砖石脚,建筑内多用柱承重,分木柱、红砂岩柱两种。

刘氏大宗祠分为上、中、下三堂,最深的一个厅堂,供奉着刘仲明的灵牌。走进刘氏大宗祠,最抢眼的是悬挂大厅右侧的《广传公家训》《族诗》等。《广传公家训》共14条,包括敦孝弟、睦宗族、和乡邻、明礼让、务本业、端士品、隆师道、修坟墓、戒犯讳、戒争讼、戒赌博、戒淫恶、戒犯上、戒轻谱。谆谆教诲着一代又一代刘氏子弟。

与刘氏大宗祠相邻的,是渔乐刘公祠、菊庄刘公祠,总建筑面积超过2500平方米,连成一线,其中,菊庄刘公祠的格局为三进五开间,其中一进有红砂岩石夹门,二进面阔三间,三进则设神台。菊庄刘公祠前面,各式野花竞相斗艳,与公祠门前的对联“庄前鸟语喧,菊后百花放”相呼应,透出雅致。

此外,龙石围还有樵乐刘公祠;在新园,有碧溪刘公祠;在松山下,有澄齐刘公祠……

惠州市民间文艺家协会理事、永汉“七刘”后人刘树棠生于斯长于斯,对宗族的文化研究颇深。刘树棠介绍,每逢佳节,村民都会前来烧香祭拜。祠堂是乡人命脉传承的见证,也是文化传承的阵地,大家一起读家训,感受传统文化的魅力,刘氏子孙幼年时,长幼之序、孝悌之礼等礼仪就在其心中深深地扎下了根。

本版文字 《东江时报》记者侯县军 本版图片 《东江时报》记者杨建业

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

谷行街片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 600元 面议 -

合景天樾四季

龙门县城100㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

金河湾

龙门县城125㎡| 3室2厅 1800元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城106㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城88㎡| 2室2厅 1500元 面议 -

半岛明珠

龙门县城56㎡| 2室1厅 1000元 面议 -

银湖小区

龙门县城100㎡| 2室2厅 1600元 面议 -

新城区(体育馆)片区

龙门县城45㎡| 1室1厅 650元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城110㎡| 3室2厅 2100元 面议 -

西林路片区

龙门县城45㎡| 1室1厅 650元 面议 -

半岛明珠

龙门县城78㎡| 2室2厅 1300元 面议

-

半岛翡翠

龙门县城95㎡| 3室2厅 60.8万 面议 -

星晖家园

龙门县城91㎡| 2室2厅 41万 面议 -

龙翔花城

龙门县城120㎡| 3室2厅 48.8万 面议 -

银湖小区

龙门县城115㎡| 3室2厅 58.8万 面议 -

西林路片区

龙门县城160㎡| 4室2厅 56万 面议 -

星晖家园

龙门县城120㎡| 3室2厅 73万 面议 -

西林美岸

龙门县城140㎡| 4室2厅 95万 面议 -

名仕嘉园

龙门县城127㎡| 3室2厅 48万 面议 -

美华都城

龙门县城188㎡| 4室2厅 102万 面议 -

美华都城

龙门县城168㎡| 4室2厅 103万 面议 -

云鹏花园

龙门县城105㎡| 3室2厅 59万 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城106㎡| 3室2厅 50万 面议

-

上一条:市校园足球教学研讨会在龙门县举行

-

下一条:做艾糍 传爱心

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号