微信扫一扫

百年风雨过 白芒染红色

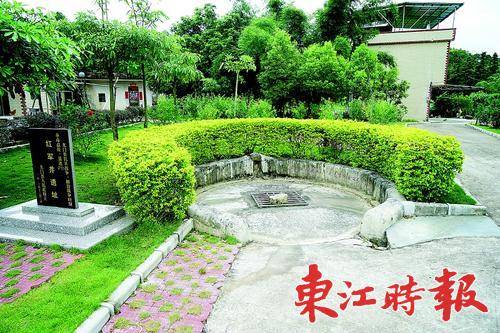

俯瞰平陵镇白芒坑中国工农红军第四师师部旧址。 本版图片 《东江时报》记者杨建业 姚木森 摄

徐向前雕像。

白芒坑民兵用过的武器、生活用品。

红军井。

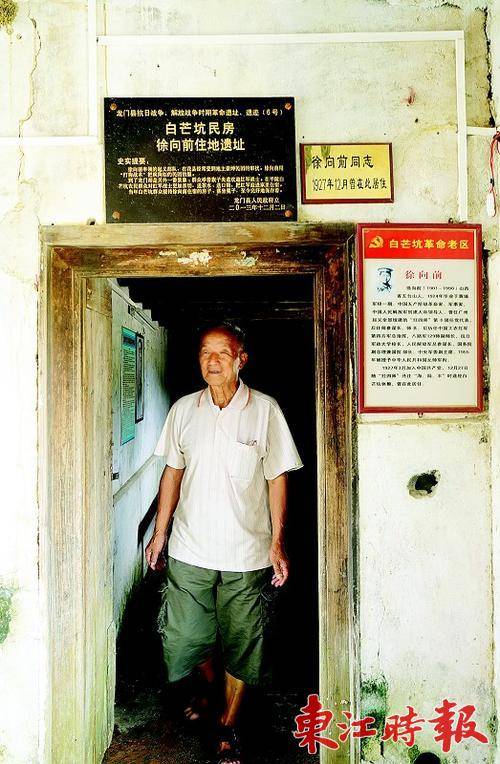

徐向前曾经住过的民房。

7月1日,中国共产党成立95周年的日子,龙门县平陵镇人民政府的公务人员,一早从政府机关沿着村道徒步3公里抵达该镇山下村白芒坑红色革命遗址,重温入党誓词、缅怀革命先烈。就在同日上午,市代建局党员干部也从市区过来参观,龙门县档案局工作人员将微信二维码喷绘板在白芒坑张贴、方便游客“扫一扫”阅读白芒坑的微信文章……

大革命、抗日战争以及解放战争时期,白芒坑红色革命遗址在龙门、河源地区,都曾发挥过重要作用,一直以来,都是龙门重要的“红色圣地”。

“最近一段时间,每天都有不少团体和个人来白芒坑游览或者举行党建活动,我每天都忙得晕头转向。”79岁的白芒坑村民洪金发义务当起讲解员多年,他称,这是他最忙的一年。

正气

红四师种下革命种子

白芒坑红色革命遗址位于龙门县平陵镇山下村白芒坑村民小组,以三堂四横一禾塘一池塘的清代客家围屋松龄围为核心建筑,坐东南向西北,总面阔55米,通进深26.4米,占地面积约1452平方米,为中国工农红军第四师师部旧址、粤赣湘边纵队东江第三支队司令部旧址。

从建筑形态来看,白芒坑松龄围是龙门客家地区较为常见的围屋,没什么特别之处。在松龄围左侧有一口古井,井边竖了一块石碑,刻着“红军井”3个字,另外还有徐向前元帅雕塑等。从这里可以看出这是一个“不安分”、充满斗争精神的古村,其革命精神,远近闻名。

龙门县平陵镇地处河源、龙门与博罗三县的交界地带,旧时匪乱与贸易一样繁盛。山莽之间,自有刚烈志士。位于龙门至河源通道旁的平陵白芒坑村,是洪姓单姓村落,在清代太平军起义时便威震龙门。

据《平陵人民革命斗争史》记载,清咸丰四年(1854),广东爆发了天地会洪兵起义。当年7月,平陵白芒坑人洪亚先等人,得到洪秀全的支持,在龙门城东江厦、王宾举行洪兵起义,7天内参加起义农民有1万多人。同年8月,攻打龙门县城未克,起义军随后发展到数万人,围城10天,于8月28日攻克县城。起义军后于次月6日撤出龙门县城,此后连续4年,龙门的农民起义此起彼伏。洪亚先死后,葬在该村铲头坳山脚下。

如果说白芒坑人参加太平天国起义的往事多少带有点匪气,那么中共领导的工农红军驻扎休整在村内则带来正气。

早在1925年,叶剑英奉命协助张民达师长,率领国民革命军第二师参加东征时,两次经过白芒坑,还在白芒坑洪亚仁茶店饮茶,并在白芒坑铲头坳地段击溃林虎叛军,为东征胜利奠定基础。

1927年12月13日广州起义后,由叶镛、徐向前等领导的红四师从广州花县出发,经从化良口、吕田抵达龙门县城,驻扎龙门休整,当年12月27日,红四师离开龙门过平陵,在白芒坑休整。得知工农红军来了,在路边开茶店的村民忙备好米饭和茶水招待。晚上,红四师官兵便夜宿该村的客家围屋松龄围。红四师官兵得知白芒坑村民取水不方便,特意帮忙开凿井取水。红四师休整数日,期间向广大村民宣传红军的革命方针和宗旨,奠定了白芒坑村民追随共产党参与革命的精神基础,村民洪观火、洪国盛、洪国房还加入红四师部队。休整完毕后,红四师开拔至河源,最后在海丰与红二师胜利会师。

御敌

保护附近几万群众未遭日军践踏

日军进入伏击圈,洪月明一声令下,民兵用土炮、土枪集中轰击。日军阵势大乱……第二天,日军进行报复性打击,扫荡白芒坑,白芒坑村民兵自卫队利用熟悉地形的优势,采取游击战术,把日寇搅得晕头转向。

1938年10月,日寇入侵华南,对华南的城市、圩镇进行大肆轰炸,龙门县城、平陵、龙华、永汉等较大的集镇多次被炸,满目疮痍。白芒坑也未能幸免,饱受日军践踏。

保家卫国的热血男儿,拿起了抵抗外敌的武器。1939年1月,东江华侨回乡服务团成立,逐渐发展成为抗日组织,这个组织里面,有白芒坑人洪月冲。当年4月,洪月冲随团到了河源,接受任务回到故里白芒坑开展抗日宣传活动,并于当年8月加入中国共产党,成为龙门县最早加入中共的人员之一。后来,白芒坑村民洪仁古、洪木安也入党,白芒坑组成了由洪月冲任组长的中共白芒坑党小组,开展抗日宣传与斗争。

1942年,白芒坑办起民众抗日学校,这也是党小组的秘密活动地。当时,洪月冲等人已跟东江纵队第三支队领导有联系。1944年3月起,在洪月冲等党员组织下,村里先成立了41人组成的农会,随后又成立由43名青壮年组成的民兵自卫队,进行抗日斗争。

这期间,东江纵队第三支队队长彭沃、政委陈一明和东纵新丰大队队长龙景山、古岭独立大队队长钟景秀等带领队伍多次来到白芒坑,指导村民抗日。

1944年10月的一天,白芒坑村民兵自卫队在队长洪月明和农会会长洪月冲率领下,配合平陵乡联防队队长刘少长 (中共地下党员),在白芒坑铲头坳伏击在平陵巡回骚扰的一队数十人的日军。当日,日军进入埋葬着白芒坑传奇人物洪亚先的铲头坳伏击圈时,洪月明一声令下,民兵用土炮、土枪集中轰击。日军阵势大乱,很快又组织反击。由于日军的火力强大,为了减少伤亡,联防队、民兵自卫队迅速撤退。日军见山高林密,也不敢贸然追击,遂抬了两具尸体和伤兵退回营地。这次战斗,毙敌2人,伤敌10多人,缴枪2支。遗憾的是,洪月冲受枪伤,最后牺牲。

第二天,日军进行报复性打击,扫荡白芒坑,实行惨无人道的“三光政策”,焚烧房屋30多间,强奸了一名正在坐月子的妇女,并将全村洗劫一空。在此期间,白芒坑村民兵自卫队利用熟悉地形的优势,采取游击战术,把日寇搅得晕头转向。白芒坑虽受损失,但也打击了日寇的气焰,保护了平陵山下以北古岭乡、洪溪乡、鲤鱼乡等几万群众未受日军骚乱和践踏。

旅游

计划开发成红色景点

白芒坑客家围屋松龄围里,有房屋90间,部分房屋原来是当年红四师领导人,如叶镛、徐向前等曾经的卧室,被辟成景点,另外,有些房屋成为了展览室内,玻璃展柜内,存放不少革命文物,如革命军人的生活用品、武器等。

解放战争时期,白芒坑依旧是当地革命活跃地带。1947年,张奕生、朱湘祺受中共龙河博区工委派遣,到平陵恢复党的基层组织和武装斗争,在白芒坑后山天湖庵组建人民武装“铁流队”,以白芒坑为根据地,活动于龙门、河源、博罗三县交界地带。“铁流队”后在粤赣湘边纵队东江第三支队的领导下,积极开展反击国民党的“清剿”行动,参加大小战斗不下百次。其中,在白芒坑围剿战斗中,中共方面只有60多人、民兵30多人,击溃国民党四五百人,当日的战斗,从早上8时打到天黑。最终,我方利用白芒克茂盛的森林伏击,取得以少胜多的战绩,将敌军击溃,毙伤国民党军20多人,我方牺牲6人,另一人被俘后遭到杀害。

粤赣湘边纵队领导尹林平、东三支领导黄柏等,也曾到白芒坑办公居住。边纵官兵将原来红四师开凿的水井修建后,并命名为 “红军井”,并书“河水不忘挖井人,永远怀念徐向前”作纪念。

当历史的刻度进入新中国的时光,白芒坑迎来明媚的阳光。据白芒坑人统计,清代和民国时期,白芒坑未有一人参加土匪和国民政府官员,新中国成立前,该村原有220人,其中有33人参加了革命部队,有12位村民在白芒坑的土地上献出了宝贵的生命。

百年风雨过,白芒染红色。目前,白芒坑已被有关单位命名为广东省中共党史教育基地、惠州市中共党史教育基地、龙门县爱国主义教育基地等。客家围屋松龄围里,有房屋90间,部分房屋原来是当年红四师领导人,如叶镛、徐向前等曾经的卧室,被辟成景点,另外,有些房屋成为了展览室内,玻璃展柜内,存放不少革命文物,如革命军人的生活用品、武器等等,这些文物在龙门都是少有的。前年7月1日,徐向前元帅塑像在白芒坑揭幕,村民感慨,当年的红军精神一直未曾离开。

作为龙门境内较为有代表性的革命教育基地,龙门县计划完善白芒坑村的基础设施和旅游功能,并将其开发成享誉惠州乃至珠三角的红色旅游景点。

-

上一条:龙门交警 上街宣传安全行车

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号