微信扫一扫

龙岩寺三百载 三县邑“小洞天”

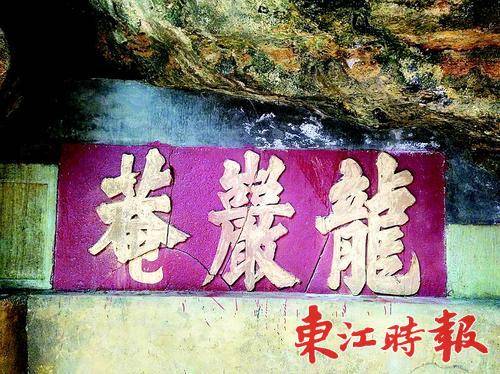

龙岩庵旧题刻。

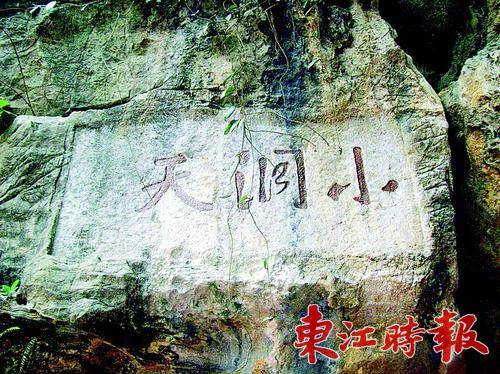

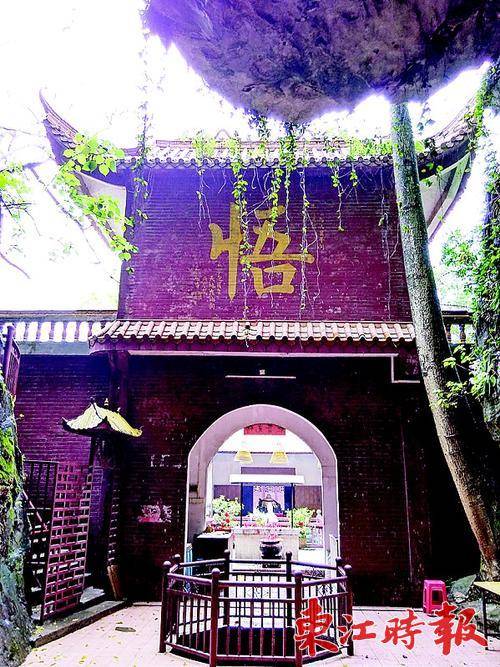

清道光年间龙岩洞石壁上题刻的“小洞天”清晰可见。

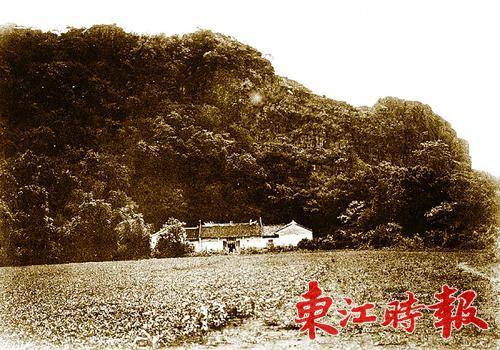

摄于约100年前的龙门平陵龙岩寺。

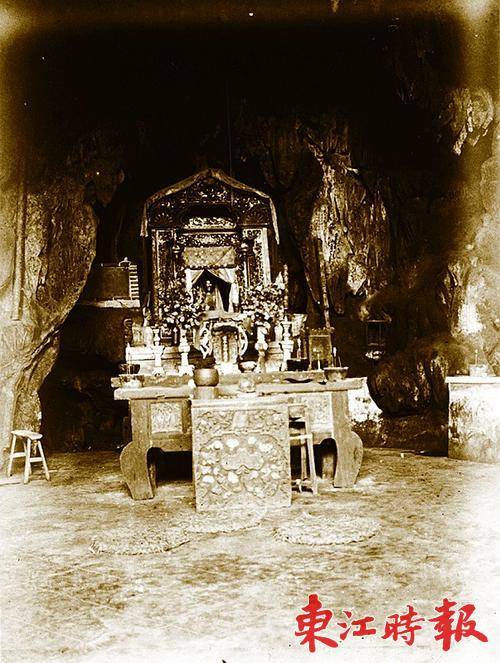

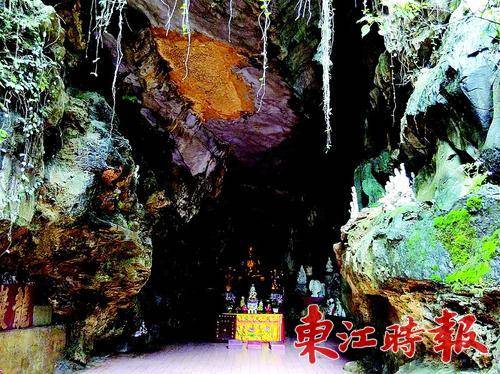

▲龙门平陵龙岩寺里的祭台,位于溶洞之中。摄于约100年前。

▲龙岩寺里的祭台今景。

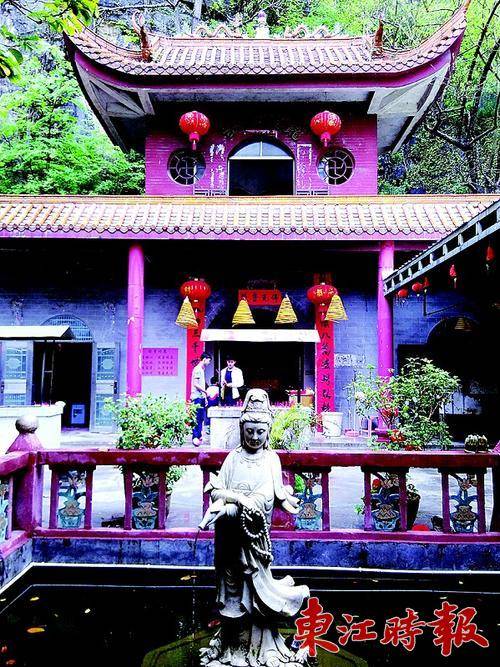

龙岩寺近年新建了不少屋宇。

龙岩里分布着大大小小的溶洞,千姿百态,鬼斧神工。

龙门县东部的平陵丘陵地带,多低矮山丘,石灰岩尤为发达,有许多已经发育成广西桂林式的岩洞,即喀斯特地貌,历来是探险觅胜的好去处。

根据旧志记载,平陵丘陵地带有 “平陵山”(即龙岩)“鸡公髻山”“八字山”“观音望海山”等奇山,其中龙岩最为著名。清康熙四十年(1701),龙岩以石室为屋梁修筑龙岩庵,将自然景观与人文胜景融为一体。此后,此地成为龙门、河源、博罗3县的重要宗教活动场所,为广东颇有名气的寺庙之一,众多文人墨客吟咏不断,素有“小洞天”之称。300多年来,平陵龙岩留给龙门的不仅只有自然资源遗产,还有丰厚的人文财富。

龙岩内有5个特色溶洞

在龙门县城东面约15公里、平陵圩镇西北约两公里,有两座高耸巨大的石山,较高的叫“鳄鱼朝天”,似一尾鳄鱼背地而卧,上有半山岩洞、鹰嘴岩洞、白面石洞、龙岩洞;矮的叫“狮子石”,像一匹醒狮雄踞原野,上有马嘶岩洞、老岩洞。由于山体巨大、洞洞相连等原因,这两座相连的石山内有多少溶洞,已经无法确认,今天的人们将其统称为龙岩。

龙岩有5个较具特色的溶洞———半山岩洞、白面岩洞、庙前岩洞、马嘶岩洞、老岩洞,因此,又有“龙岩五洞”之说。“龙岩五洞”的石景,有石幔、石灵芝、石猴、石床、石杵、石钟乳、石笋等,千姿百态,鬼斧神工。

龙岩所在的平陵,地处龙门、博罗、河源三地的交会地带。在龙岩开始扬名的清代初期,平陵属于惠州府河源县,在1952年之前,平陵还属河源县管辖。1952年平陵设镇级建置,平陵圩以及山下、翁坑、大围、祖塘、晨光、光镇、黄沙等村从河源划入龙门县管辖,龙岩进入龙门怀抱。由于地处龙门、河源、博罗三地交会地带,龙岩一直是三地民众向往的风景名胜之地。

龙岩旧称“平陵山”,清代多个版本的惠州府《河源县志》对其描述都不吝笔墨。清同治十三年(1874)《河源县志》称,“平陵山,高三百丈,周围三十里,有锡矿、煤矿封禁。中有通海岩,深黑不见天光,秉烛入观,奇石层叠,下有一宝泉,水注之,沉沉无声不知其极,相传通海。右有龙岩,中高二丈余,广三丈,深五丈,佛殿神座俱出天然;左侧又一岩,深广过于龙岩,生成石人,端坐似和尚,故名‘和尚岩’。”

该县志描述的 “佛殿神座俱出天然”,指的是龙岩庵,在同一山脉相隔不远处,还有和尚岩洞内的天然石佛,在龙岩洞内人工塑造佛像与天然石佛相对而立,这是一种巧合还是有意为之,不得而知。

龙岩洞内建龙岩庵

因为这些巧妙天成的安排与构建,依托龙岩洞而生的龙岩庵,甫一出现,便吸引众人目光。

清乾隆十年(1745)《河源县志》卷之十二“寺观”中记载“龙岩庵”,“在平陵约,即因石岩,康熙四十年另建小屋在岩下”,即1701年,距今已有315年。从这记述可以看出,在康熙四十年建屋成庵之前,人们到岩下祈福迎祥的习俗就已经形成。

清同治《河源县志》对龙岩庵记载非常详细,称“龙岩庵在平陵境内,其地周围石山,中空一石室,神座天然,不须桁桷瓦宇,高二丈六尺,深五丈八尺,阔二丈四尺,左有石井,水清洁可饮。每遇旱年,乡人到此求雨,一求即应,号曰‘喜雨泉’,鲫鱼甚多,神座右有小横岩,九曲而入,深三十余丈,内有石井,极深,水又有石鼓,击之如鼓音。康熙四十年,另建小屋在岩下,咸丰八年重建二栋,上栋左文帝右关圣,下栋左魁星右华光,规模始备。道光二十六年,邑侯盛济川在石壁上题刻‘小洞天’三字。”

从古志可知,从康熙年间到清咸丰八年(1858)之前,龙岩庵只是小屋一间,名不见经传,清乾隆十年(1745)所纂的《河源县志》,对龙岩庵只记其名而不记其实。直到清咸丰八年(1858),龙岩庵才“规模始备”,成为当地小有名气的佛教丛林。浙江山阴人、道光年间的河源知县盛济川更是对龙岩庵推崇备至,将龙岩庵比喻为“小洞天”。

龙岩“小洞天”之誉不胫而走,成为龙门、河源、博罗3县的重要宗教活动场所,天然形成的溶洞奇景让它成为众多文人墨客的吟咏对象。

比如,龙门县城文化名人、清末拔贡李寿田曾两次游览龙岩庵,第一次游览时,兴致勃勃写下三首《游龙岩庵留题》诗歌,透露出一种与龙岩“相见恨晚”之感,其一为:狮石闲游策马还,举头咫尺见仙山;龙岩自昔称名胜,翻悔从前未仰攀。其二为:一朵莲花石化成,天然色相妙难名;更留数点龙涎水,滴作甘泉济众生。其三为:平生佳境惯追陪,遇有名山眼便开;羡我此行真不负,洞天曾印雪鸿来。意犹未尽的李寿田十年后再次和朋友一起畅游龙岩,又写下三首《再游龙岩庵步前韵》。

人文与溶洞融合成名胜

每一个来到龙岩的游人,除了到龙岩庵祈福,还会到龙岩的一众溶洞探幽,由此衍生无数的生命感叹。从清末民初龙门才子李寿田的相见恨晚到十年重游,可以看出龙岩风景名胜对文人墨客的巨大吸引力。

由于岁月变迁、风雨洗刷以及种种原因,龙岩庵的发展一波三折,庵内外的自然景观也遭到不同程度的破坏。

由清转入民国,龙岩庵遭土匪破坏。“文革”时期,龙岩不少溶洞石乳、牌匾被破坏,龙岩庵一时变成残垣破瓦、荒草丛生之所。繁体“龙岩庵”榜书石匾,也碎成七八块。1996年,龙门县文化局修撰《龙门县文物志》时,专门去寻找石碎片,但仍缺“龙”字,直至数年前才找回,拼回“龙岩庵”三字镶嵌在龙岩洞一面石壁上。

改革开放后,在国家宗教政策的鼓励下,一批热心人士为拯救龙岩庵而奔走呼告。当时出力最多的当数邓成赞、黄景行二人,他们积极争取到平陵镇以及龙门县有关部门的支持,成立“龙门县龙岩风景区筹建处”,并与平陵镇政府签订保护建设龙岩风景区的合同。1990年10月3日,平陵镇政府发布 “关于保护龙岩自然风景石山的五条规定”,遏止龙岩再遭破坏,确保龙岩庵能顺利进行修复和建设。

在几任住持及全体寺僧的共同努力下,再加上各地善男信女的赞助支持,龙岩庵逐渐恢复殿堂、神座等基本设施,并于1996年改名为龙岩寺。

如今的龙岩寺已初具规模,除原有的龙岩庵堂,还新建成面积600多平方米的大雄宝殿和面积300多平方米的大王殿,典雅的鼓楼也正在建设。2003年,龙岩寺被龙门县评为第二批县级文物保护单位。2003年和2004年,龙岩寺还先后被评为省、市文明宗教活动场所。一拨拨慕名而来的香客、游客,让这座历经沧桑的地方名刹增添活力。

在龙岩洞的龙岩庵旧址,除“小洞天”、“龙岩庵”石刻,还镶嵌有清乾隆年间的“福履碑”等碑刻,铭记着过往。这里的人文资源和自然资源,几经沉浮,如今依旧厚实沉静,仿佛在禅示:天赋宝地,莫要辜负。

溶洞探奇

和尚岩洞内有天然石佛

龙岩寺的香火再度鼎盛,龙岩的溶洞探险觅趣活动却长盛不衰。

龙岩洞是游客必到之处,因为它就藏在龙岩庵旧址里,入口在一尊塑了金身的观音佛像后。进入龙岩洞,能看到形态各异的石景。龙岩溶洞里还有不少钟乳石在滴水,这说明它们还在“生长”。不过,龙岩庵过去的“伤疤”还在,溶洞内许多千奇百怪的钟乳石遭到破坏,有的被盗取,还有许多石头被刻上“到此一游”等一些无聊的文字。

龙岩洞深不可测,洞中又有洞,洞与洞相通。有的洞矮,人需要匍匐前行才能进出,这种“矮洞”,一旦进去就会马上感到全身发热,若是夏天肯定会大汗淋漓。有些往地底延伸的小洞,让游客望而止步。据说以前有僧人尝试探底,但出于安全考虑,均无法探出龙岩洞有多深。

龙岩洞左侧有和尚岩洞,比龙岩洞要宽阔得多。和尚岩洞门,一般都是铁门紧锁。走进洞内,不细心的话就会错过地上许许多多的微凸石笋,原来,溶洞的钟乳石在滴水,据说要好几年才能在地面上积聚起几毫米厚的一层,即便在枯水季节,钟乳石在浑身湿透。该洞内有石鹰、石香炉、石笋、石杵、石乳、石田螺、石老鼠等,美不胜收。

而天然石佛,也就是古志中的“生成石人,端坐似和尚”,是和尚岩洞的精华景观。该石佛高约3米,神态安详,两耳垂肩,宛然天成,栩栩如生。天然石佛的背部不断有水流下来,使得石佛像披上一件“金袈裟”,在微弱的灯光下,“金袈裟”闪闪发光,让人啧啧称奇。其实,“闪光”石不会自动闪光,而是石灰岩里被水溶解的钙质变成固体,光线被反射回来的缘故。

半山岩鹰嘴岩既奇又险

平陵龙岩,既奇又险,仅举两例。

一个是半山岩洞,该岩洞口在半山腰,洞口门楣刻有“越王洞”,不知题刻者用意,当地相传越王带兵曾至此休息。进入洞口,有个方丈石室,一根石柱挡路,恰似迎客竹。再入进,奇特的景色目不暇接:石钟乳、石笋、石柱、石蔓,组成各种图案,模形状物、花盆、罗帐、梯田、龟蛇、凤凰、山羊……惟妙惟肖,逼真如生。半山岩洞还有一个特色,是洞内有洞。进洞二十多米,分左右两洞;从左洞进去,内有一个偏洞。从右洞进去,内亦有一分洞。半山岩洞的两个出口,都考验探险者,右洞出口,一丈多高,垂直“通天”,它在考验着有人,有勇气的可从石壁上爬上去,如果没有勇气,只好走回头路;左洞出口,则要爬过三四处仅容一身的 “关卡”,洞口外面,峭壁悬崖,异常惊险。在洞口举目四望,远山翠,近水清,田畴绿,云天碧,如入画中。

另一个鹰嘴岩洞,在“鳄鱼朝天”的半山上,岩洞入口左右是峡谷,两侧是刀削斧劈的悬崖绝壁。壁上倒挂着数不清的古藤、绿叶,顶端有一巨石酷似鹰嘴伸向青天,景色十分奇伟壮观,鹰嘴岩洞因此得名。一洞直进,一百多米,半中又有支洞。洞内,除了各式各样的的石景,奇怪的是有些洞暖,有些洞冷,冷暖洞仅一米左右距离,变化之大,游者难知其奥妙,实属罕见。

上世纪80年代初期进入鹰嘴岩洞探奇的记录者曾撰文 《鹰嘴岩探奇》(收录于《龙门文史》第一辑,作者吕定霖),该文称,鹰嘴岩洞内吊着各式各样的钟乳石,还有洁白晶莹,银光闪闪的石莲、石带、石柱、石花、石荷等形态各异,奇特多姿的乳石景物。越往里走,洞道便越来越曲折坎坷,但各式各样的钟乳石也越多,比比皆是,千奇百怪,令人应接不暇。洞内神奇莫测,时而狭窄得仅容一人而过;时而又宽得能容纳数人同行;时而“山重水复疑无路”;时而又出现四通八达的分道,大有“柳暗花明又一村”感觉。

实际上,但凡穿行过龙岩各溶洞的游人,往往会记不清躬身匍匐钻过多少岩洞,走过多少条狭道长廊,通过多少个石室厅堂,但脑海里总会留下众多奇、险、美、幽的图像,与心情的起伏形成共感。

延伸阅读

龙门其他名岩

平陵龙岩之境,雄胜龙门、河源、博罗三地。在清代,属于河源管辖的龙岩以及龙岩庵显名之时,龙门境内也有 “和尚岩”、“神仙岩”,其景致颇具特色,其中,“仙岩夜月”还列入了清初“龙门八景”之一。

据清咸丰元年《龙门县志》转录清康熙《广东舆图》称,“和尚岩,在城东三十里,高二十丈,周三里,有石庵一所,可坐五十人,庵门外有石,如醉僧卧倒。”因其地理位置写为“在城东三十里”,导致今天很多人误以为该志记载的 “和尚岩”便是今天的平陵龙岩和尚岩,实际上,这是两个不同的地方,况且,当时的龙门县志编修者怎么也不可能 “无知”到将邻县河源的风景纳入龙门的版图。比起“高三百丈,周围三十里”的平陵龙岩,龙门这个“和尚岩”则显得娇小,因此,它的名气,几乎淹没在平陵龙岩的盛名之下。

龙门的“神仙岩”来头却不小。据龙门古县志记载,神仙岩,即仙石岩,有怪石嶙峋,高数十丈,周遭十里,下有空洞隙光,中有石磴天成,可坐百人,旁通一空洞,可行一人。相传黄野人曾到此仙游,每逢佳节,半夜必有乐音,夜月光悬,丹砂漏滴。山下有二石状如龟鹤,水边又有二石参差森列,景象殊胜。

清咸丰元年 《龙门县志》记载,“由招贤峰东出为三星嶂排卫石,而石之奇者莫如神仙岩,又有狭石二,荷担而过者辄为所碍。”根据该志卷二“山川”可以推论,神仙岩的位置在蓼溪嶂山脉上,西望招贤峰,距离平陵龙岩有30公里左右。

“仙岩夜月”列入了清初“龙门八景”之一,成为一邑盛景。清代龙门文人谭岸先诗云:“峨然一片石,谁幻开壶天;巉势疑云涌,清光入夜圆;每逢蟾影动,长听鹤笙旋;露滴金茎醉,风摇玉练偏;恍从东海驾,却与广寒连;雅兴摩空上,丹花蔼洞前。”

本版文图《东江时报》记者侯县军

-

上一条:发展乡村游要用好“乡土味”

-

下一条:愿奥运赛场多点从容少些对不起

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号