微信扫一扫

龙门地派供电所:建“职工小家”搭“连心桥梁”

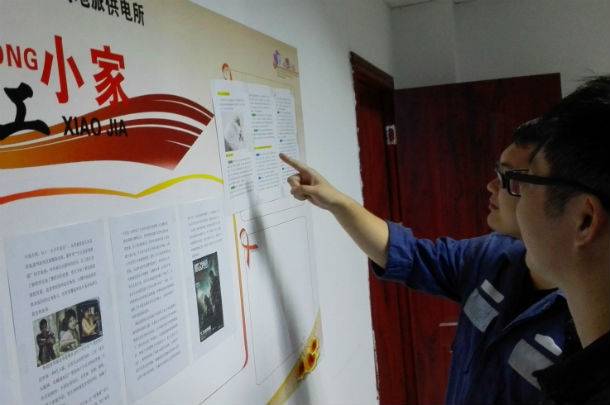

龙门地派供电所“职工小家”里的文化墙。张昕 摄

天堂山离天堂有多远,只有你去了才知道……

因地处偏远,从天堂山驱车到惠州北部的龙门县城,还需20余公里,而龙门县地派镇就坐落在天堂山脚下。

景致虽美,在如此典型的“八山一水一分田”山区乡镇,想要留住人在镇上安心工作,无疑是件难事。

驻扎于斯、服务于斯的龙门供电局地派供电所,此前也遇到了这样的尴尬:大部分职工宁愿每天耗费数个小时往返于所里和家里,也不愿“留下来”。

为改变“留人难”的状况,从2015年开始,地派供电所开始了一场“建家”的创新之举,以“职工小家”的建设,搭建职工间的“连心桥”,让每名职工体验到“家”的温暖。

员工“定制饭菜” 要把人留下,先把胃留住

坐在干净整洁的职工食堂里,吃着自己预订的可口饭菜,感觉就像回到家一样温暖……

这是地派供电所职工们对于所里食堂的真实感触,而其背后则是所里创建“职工小家”的一项创新举动。

“2015年我刚到所里开的第一次职工会议,就是让大家提出合理化建议,共同建设我们的‘职工小家’,而让职工‘定制饭菜’就是个很好的尝试!”地派供电所所长徐侃说,此前“固定化”的食堂用餐模式,不时会有饭菜浪费、甚至餐费超支的情况出现。

于是,一边改善用餐环境,一边由员工“定制饭菜”的创新用餐模式开始在地派供电所试行,“职工想吃什么(菜),我们就加大分量多做些,不喜欢的、之前浪费多的(菜)就少做或不做,几个月下来,既没有了饭菜浪费,餐费也不再超支,甚至还有结余!”徐侃透露。

职工们随心意“吃得可口”了,也就有了留下来的“胃基础”,而延伸于用餐的创新,为更好地“留住人”,地派供电所还将每月餐费结余下来的钱,用以补给经常在所里值班、抢修的职工。

“我们的原则是,只要有1个职工报名登记在食堂吃饭,我们都会开火做饭!”徐侃说,这跟在职工自己家是一样的,虽然不能回家,也要让职工心里感觉是温暖的。

因为,在徐侃眼里,所里的“职工小家”不只是一个为职工提供休息或就餐、或学习娱乐的场所,而是一个“办公室里的家”,让所有职工都能感受到另一种“家”的情怀。

人心换人心 以“职工小家”促“和谐大家”

走出一楼整洁卫生的食堂,来到地派供电所三楼的“职工小家”,首先看到是一个以“家”为主题的“职工小家园地”文化板墙,墙上最显眼地方看到的是这样一句小家格言:“微笑是一种修养。”

家里还有电视、茶几、沙发等,墙角图书角是专业技能、生活百科、励志故事等多种类的图书以及象棋、围棋等文化用品。

“家是什么?家不是物质堆砌起来的空间。家,应该是爱,应该是我们工作中不可或缺的原动力。”地派供电所党支部书记叶东明说,在“家”的打造上颇花心思,不但增加了“硬件”设施,更在“软件”上下功夫。

为打造特色小家文化,所有职工联合制定了小家“家规”,小家成员必须人人遵守;大家还齐动手、共参与,对小家内部环境进行全方位的美化,精心设计了剪贴画、手工制品、员工摄影图片等方式制作的文化墙。

叶东明坦言,通过“职工小家”建设,最显著的变化就是员工下班后“无所事事”的少了,置身于“职工小家”,或阅读励志书籍,或学习专业知识,或交流探讨学习,或健身休闲,传递着和谐向上正能量。

“人心齐,什么事都好办,不单是供电服务工作能做好,工作之余只要有人遇到困难都会拼尽全力去帮忙。”叶东明说,有“职工小家”的情感联系纽带,职工们都把彼此当作自己的兄弟姐妹,不管谁有困难都会及时地送去温暖和关怀。

如今,“职工小家”建设1年多过去了,最直观的变化是:周一来所上班、周五才回自家,已经成为了地派供电所的一种职工生活常态。

张昕 彭安琪

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号