微信扫一扫

10大文化惠民工程

龙门县大力实施10大文化惠民工程,大力推动文化特色县建设,扎实推进文化惠民,进一步提升龙门文化软实力,不断开创文化建设的新局面。

公民素质提升工程

深入开展社会主义核心价值观教育,合力建设“现代龙门、文明龙门、和谐龙门”;培育龙门人文精神,开展好“十大道德模范”评选、文明商户评选;构建学习型社会,每年举办一次“南国书香节”全民读书月活动,推进“书香机关”、“书香企业”、“书香家庭”创建活动,要求城镇干部职工每月精读一本书,举办农民读书节;搞好廉政文化建设,广泛开展廉洁自律保健操活动。

文明县城创建工程

深入开展文明县城创建工作;倡导绿色环保的生活和生产方式,开展“生态文明”、“低碳生活”等主题教育实践活动;提升公民健康心理素质,大力发展心理志愿者服务队伍。

文化设施建设工程

推进县城文化设施建设,在县城东区新建一个占地50000平方米以上的集休闲、娱乐、旅游观光于一体的文化广场;推进乡镇(街道)文化设施建设,2015年前,乡镇(街道)要建有5000平方米以上的文化广场,每个乡镇至少有1套以上数字电影放映机;推进村(社区)文化设施建设,从2011年起,全面实现一村一月放映一场公益电影;推进企业文化设施建设,到2015年,全县较大型企业建有职工书屋、俱乐部、“职工之家”等员工文化设施;提高城乡规划建设的文化品位,2015年前,成功将蓝田瑶族“舞火狗”申报为国家级非物质文化遗产,成功申报1条以上历史文化街区以及2个以上历史文化名镇、名村,全县省级文物保护单位达6处以上。

文化服务惠民工程

推进公共文化进村(社区)入户,到2015年,全县流动图书服务点达20个以上,到2020年,达40个以上;拓展公共文化服务领域,到2015年,实现全县人均拥有1.2册以上公共藏书、每月观看1场以上电影、每季度观赏1场以上文艺演出、每半年参与1次以上群众文化活动和参观1个以上文化展览的目标;提高公共文化服务设施的使用效率,发展公共文化服务辅助队伍,扩大文化志愿服务,2012年前,完成县级文化志愿者队伍组建工作;扶持特色群众文化活动,扶持壮大“粤曲之家”、“山歌表演队”、“民族风情表演队”等乡镇(街道)特色的文化表演队。

文化精品创作工程

大力推进文艺精品创作,重点抓好龙门农民画动漫电影制作,扶持好反映龙门地区民间风情的原创舞蹈 《舞火狗》、《织嫁衣》和反映地方特色的原创歌曲《绿色龙门》、《走进龙门》等文化精品。创新艺术生产模式,设立龙门文化发展基金会,发展民营演艺机构。

文化产业发展工程

加强龙门农民画民间艺术特色文化产业发展,加大龙门农民画品牌宣传力度,注重开发龙门农民画的衍生产品及其系列产品,壮大龙门农民画人才队伍,成立龙门农民画画院,加快龙门农民画产业园建设,争取2015年前,龙门农民画产业园成为省级文化产业示范基地;加强龙门地区特色民俗风情文化产业发展,打造以蓝田瑶族民俗风情“舞火狗”为主打特色节目的龙门地区特色民俗风情品牌节目;扶持传统文化产业壮大发展。

文化旅游融合工程

进一步促进全县文化旅游业的发展,在全县范围内形成以县城的龙门农民画文化、客家饮食文化,东南两翼(平陵、永汉、龙华)的田园风光、古民居文化,北部山区(蓝田、地派)的少数民族文化、山水文化和南昆山的自然生态文化为主的文化旅游网络;加强龙门三十里特色文化旅游长廊的规划建设。

文化传播拓展工程

夯实文化传播基础,升级愉悦龙门网,打造龙门核心门户网站和论坛;提升舆论引导能力,进一步办好“行风热线”,健全互联网管理机构;加强对外文化交流,以龙门农民画为龙头,派出艺术队伍往东南亚、北美、欧洲以及我国港澳台等地交流访问。

文化改革创新工程

深化文化行政管理体制改革,完善文化市场综合执法机制,构筑完善的知识产权保护体系,严厉打击侵权、盗版等非法行为;深化文化单位体制机制改革,深化新华书店、电影公司等单位的转企改制,完善法人治理结构,创新经营管理机制;深化文化领域投融资改革。

文化人才建设工程

加强龙门农民画人才建设工作,完善中小学龙门农民画美术教材的编订工作,争取全国性的农民画培训基地早日在龙门县挂牌;大力培育优秀文化人才,培养一批民间艺术师和非物质文化遗产技艺传承人才,申报一批省级以上非物质文化遗产项目代表性传承人;积极引进紧缺适用文化人才,建立优秀文化人才引进“绿色银奖通道”,为文化人才引进提供科研、项目、住房、配偶就业、子女入学等方面便利;建立健全文化人才激励机制,建立文艺骨干津贴制度,加大力度奖励每年获得国家级、省级、市级文艺成果奖的单位和个人,创造条件支持、鼓励艺术家开设工作室。

-

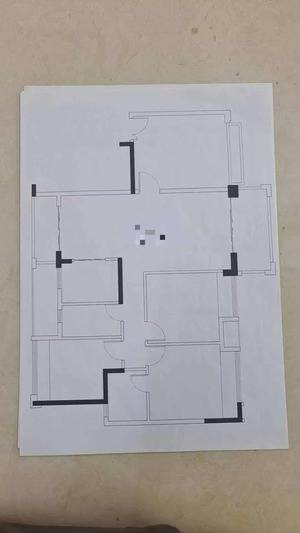

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

西林美岸

龙门县城78㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

高级中学(二中)片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 750元 面议 -

上格田片区

龙门县城80㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

甘香片区

龙门县城60㎡| 2室1厅 1100元 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 2700元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城85㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

美华都城

龙门县城110㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城0㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

金河湾

龙门县城112㎡| 3室2厅 1600元 面议 -

上格田片区

龙门县城60㎡| 2室2厅 900元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城85㎡| 2室2厅 1600元 面议

-

云鹏花园

龙门县城106.05㎡| 4室1厅 100万 面议 -

龙翔花城

龙门县城116㎡| 3室2厅 48.8万 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城99㎡| 3室2厅 75万 面议 -

美华都城

龙门县城81㎡| 2室2厅 40万 面议 -

银湖小区

龙门县城115㎡| 3室2厅 63万 面议 -

县城中心

龙门县城110㎡| 3室2厅 62万 面议 -

半岛明珠

龙门县城56㎡| 2室2厅 25万 面议 -

金河湾

龙门县城110㎡| 3室2厅 59万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城126㎡| 4室2厅 118万 面议 -

半岛翡翠

龙门县城101㎡| 3室2厅 68.8万 面议 -

美昌豪苑

龙门县城0㎡| 3室2厅 75万 面议 -

上林华府

龙门县城123㎡| 0室2厅 83万 面议

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号