微信扫一扫

县城音像店逐渐消失 昔日辉煌成甜美回忆

在业余时间听听音乐、看看电影,是人们生活中不可或缺的部分。从磁带到CD,从录像带到VCD、DVD,这些音像制品承载着不少市民美好的记忆。但如今,随着计算机网络的不断发展和数码产品的广泛普及,曾经风靡一时的租碟、买碟浪潮已经淡出人们的视线。记者走访发现,传统音像店正遭遇前所未有的冲击,或转行、或停业,仅剩的也只得靠其他副业来弥补,昔日的辉煌变成了甜美的回忆。

●记者走访

音像店数量屈指可数

近日,记者连续走访了县城东门路、新兴路、西林路等多条街道,但能找到的音像店不到3家,而且店内的生意都很冷清,一些区域甚至整条街都没有一家音像店。

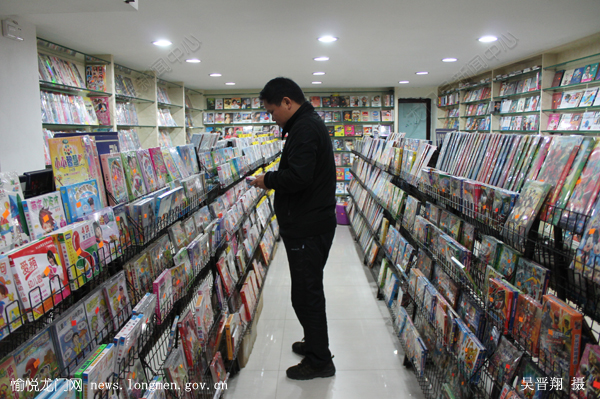

东门路曾经是县城音像店比较集中的街道,目前也只剩下一家音像店。记者走进去时,音像店内正放着悠扬的民歌,声音很大。60平方米的店内,大量的DVD、VCD和CD等音像制品堆放在架子上,不少还挂着“打折出售”的标识。尽管如此,店铺里也是空荡荡的,少有顾客光临,记者驻留了一个多小时发现该店才几位顾客光顾。

与县城数量屈指可数的音像店相比,乡镇更加难觅音像店的踪迹。记者在平陵镇市场内走访多条街道,终于在大兴街不显眼的地段发现了一家有音像制品出售的店铺。虽是音像店,但却不是专卖音像制品,更像是一间杂货铺:电视、电子琴、耳麦等都有出售,只是在店内一角还尚存一些为数不多的音像制品。

而一些影碟播放机销售的减少也从另一个角度印证着音像市场的低迷。平陵镇一家家电商场的销售人员告诉记者,以前店里有包括松下、索尼、飞利浦等多个品牌多种型号的影碟播放机,但现在基本上没什么人买了。目前只剩下几款带有显示功能的国产影碟机在销售,而购买这些影碟机的人以外来务工人员居多,销量平平。

●辉煌时期

市民排长龙购买新碟片

“我读书时候最喜欢朴树、张学友、刘若英的歌,那时候经常光顾音像店,去逛音像店淘自己喜欢的碟片在当时生活里是一件很自然也很享受的事。”80后的张女士摘下耳朵上的手机耳塞对记者说:“印象中上一次去音像店还是8年前读高中的时候,如今不但买光碟的人少了,以前一些熟悉的音像店也都消失了。”

张女士的话代表不少市民的心声,也勾起了音像店经营者的回忆。县城少成音像店的店主李老板,从1996年经营音像店到如今已经走过了十几个年头。从开业到鼎盛时期,再到如今的行业萧条,他见证了这个行业的兴衰历程,对其中的无奈和心酸深有体会。

回忆起过去,李老板把时间定格在上世纪90年代末。那时,群众娱乐节目比较单调,听歌看电影方式也比较单一,普通的就是磁带、录影带,高级一些的就是光盘碟片。随着群众收入的提高,影碟机和大屏幕彩色电视机的普及,无论中老年人、青年人或是学生的租碟、买碟热情都相当高涨。

“那个时候无论是磁带、碟片都卖得很火,当时只要店里面专辑全,就不愁没钱赚,好的时候一天有几百张的销量。”据李老板介绍,当时只要有一线歌手出新专辑或者热播影视作品出售时,都会引发市民购买狂潮,甚至出现市民排长龙购买的情形。“顾客最多的时候,我都要叫家人过来帮忙,要到处盯着,就怕有人顺手牵羊。”李老板说。

也正是从那时候起,许多人都瞄上了音像制品这个行业,县城的音像店如雨后春笋般冒出来。据李老板回忆,光是县城内开张的音像店就多达三四十家,而他的店所在的东门路就有6家之多,音像行业处于供需两旺的鼎盛时期。

●遭遇寒流

网络冲击七成客户流失

好景不长,随着科技进步,特别是2005年以后,随着网络提速和电脑、手机、平板电脑的流行普及,彻底改变了这种格局。音像店的经营开始艰难起来,特别是近两年格外明显。

李老板分析说,上世纪90年代网络刚刚开始进入人们生活的时候,电脑还属较为昂贵的奢侈品,所以当时音像制品仍然以光碟和刻录磁带为主。但是进入2000年以后,伴随着互联网的普及,无处不在的互联网资源共享,开始占据统治地位,而且网络的即时传播速度更是大大超过了碟片的流通速度,人们可以在第一时间掌握最新的视听资源。

除此之外,网络销售平台的兴起也是传统音像店受到冲击的一个重要因素。“网络店铺运营成本低,品种齐全,可我们这些实体店每天承担的维护费、水电费等,销量跟网店是没法比的。”另外,李老板还表示,网络上也是盗版碟泛滥的地方,普通一张碟子才卖几元到十几元,而我们正版的通常都在几十甚至一百多元,实在难以吸引顾客。

“最近两年间至少流失了七成客户。”李老板无奈地说,店铺是自己的,不用承担房租,以前有100多平方,生意清淡后,他只能缩小经营面积,将一半的店面转租给别人。即使不用承担昂贵的店租,萧条的生意还是让李老板有些吃不消。

“现在一天下来也卖不了多少碟片,只有一些老顾客和发烧友来得多一些。”面对生意急剧下滑,李老板颇显无奈地说,社会发展得太快,没想到音像制品行业会如此不景气,但这又不得不接受。

●行业转型

扩大经营开拓高端市场

一方面是音像市场的不景气,客流量的锐减,另一方面是实体店经营成本不断增加。在双重压力下,大多音像店都选择关门或转租,而剩下的在微利中坚守的音像店,都在经营方式上尝试转型,重新定位市场。

平陵镇大兴街经营音像制品的店主陈老板告诉记者,市场太小,单靠音像制品远远不能支撑店面的开支。目前他店内的传统音像制品所占比例不足三成,每天的销售额中,更多是靠一些音乐衍生产品:耳麦、电视、线材等相关电子产品来支撑。

县城少成音像店的李老板认为,传统音像店要生存下去,就要避开网络媒体和网店的锋芒,避免同质化。音像店应走中高端路线,甚至成为一个奢侈品消费店,开辟新的利润空间。而要走高端路线,最应该找回的是发烧友,有了他们才能赢得未来。

记者看到,在李老板的店内特意开辟出一间阁楼,用作专业试音间。里面摆放了几套高端品牌的音响设备,并购置了一个高档茶几。李老板说,试音室里面都是一些上万元的影院设备,经常有发烧友过来喝茶聊天,并把玩一下这些设备。通过亲自体验,发烧友会自己购买或推荐身边朋友购买这些影院设备。

除了影院设备销售,李老板还为音乐制作者提供编曲演奏、企事业单位会场音乐配套,并开展儿童教学、音乐视频光盘刻录服务,受到学生家长们的欢迎。目前这些业务已经成为店内盈利的重要来源。(吴晋翔)

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

半岛明珠

龙门县城105㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

百担片区

龙门县城50㎡| 1室1厅 900元 面议 -

半岛明珠

龙门县城78㎡| 2室2厅 1500元 面议 -

龙翔花城

龙门县城80㎡| 2室2厅 1700元 面议 -

半岛明珠

龙门县城95㎡| 3室2厅 1600元 面议 -

百担片区

龙门县城50㎡| 1室1厅 900元 面议 -

泰顺路片区

龙门县城80㎡| 3室2厅 1000元 面议 -

百担片区

龙门县城65㎡| 2室2厅 800元 面议 -

水头元片区

龙门县城60㎡| 2室2厅 800元 面议 -

美昌豪苑

龙门县城0㎡| 1室1厅 1100元 面议 -

美华都城

龙门县城104㎡| 3室2厅 2300元 面议

-

裕林豪庭

龙门县城130㎡| 3室2厅 66.8万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 66万 面议 -

翡翠新苑

龙门县城120㎡| 3室2厅 68万 面议 -

甘香片区

龙门县城80㎡| 3室1厅 29.8万 面议 -

西林美岸

龙门县城83㎡| 3室2厅 62万 面议 -

龙门山庄

龙门县城110㎡| 3室2厅 49万 面议 -

金叶花园

龙门县城116㎡| 3室2厅 69万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 63万 面议 -

名仕嘉园

龙门县城133㎡| 0室2厅 50万 面议 -

白蚁所单位宿舍楼

龙门县城80㎡| 3室2厅 30万 面议 -

龙门山庄

龙门县城113㎡| 3室2厅 49万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 66万 面议

-

上一条:车载导航仪未升级瞎指路坑车主

-

下一条:警惕操作不当引发煤气安全事故

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号