微信扫一扫

龙门新楼下村:一村存俩名 个个有段“古”

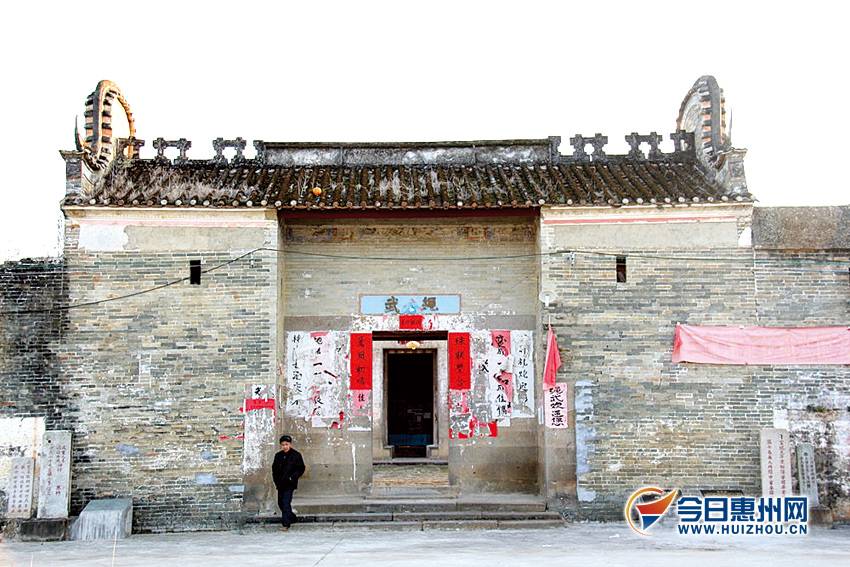

大门上刻有“绳武”二字。

在龙门县龙华圩镇上有一个古村落,叫做新楼下村。村中存有一片古建筑群,包括古宅大门、石碑、品字形古井等,人文气息浓厚。日前,《惠州日报》记者在当地村民的带领下,穿过热闹的圩街,仅五六分钟路程,一行人仿佛从车水马龙的现代城镇回到只有水田、古居的农耕时代。

◎人才辈出

清朝年间走出8名举人14名贡生

“你看这泥砖城墙,都是明清时期修葺的。”村民李晓明说,村里古建筑群都在这近3米高的城墙之内,入村的大门按典型的客家民居格局设计,门外有个四方广场,广场边有一口半月形大水塘。大门上写着“绳武”两个大字。为何不是“神武”,而叫“绳武”呢?原来“绳武”是过去村子的名字,叫“绳武围”,是明朝嘉靖元年水坑村孟盛公的次子迁居于此建成的。

几百年来,新楼下村犹如隐于闹市的老者,于繁华圩镇中可看岁月变迁;又以其厚重的历史文化抚慰着现代人浮躁的心灵。一村存俩名,个个有段“古”。

“绳武围太祖之所以起此名,是因为他们历代先祖人才辈出,大都成为栋梁之材,因此希望其子孙能像先祖那样,不畏艰难成为有益于社会的人。”据村里的老人李保添大叔介绍,村名“绳武”二字典出《诗经·大雅·下武》之“昭兹来许,绳其祖武”,意思是希望后辈能继承祖业,踏着祖先的足迹继续前进。

李大叔还告诉记者,该村还叫“新楼吓”村。原来,“新楼吓”这个名字也是有段故事的。“当年绳武围太祖从龙华水坑村到此开基时建了新楼居住。明末清初时局动荡,遭遇土寇血洗,几乎灭门,只剩一根独苗李待举因凑巧在外婆家而幸免于难。此一劫令周围乡人都大受惊吓,因此乡人便逐渐用“新楼吓”代指“绳武围”了。”经过时代变迁,“新楼吓”村又逐渐被叫成了“新楼下”村,而“绳武”村名却逐渐被人们所遗忘。

“围西面有一个单门,门楣上刻有‘耘经’两个字,意思也是希望后辈能够辛勤耕耘四书五经,成为栋梁之材。”李大叔说。

而从大门口墙角处竖立的4块石碑可以看到,绳武子孙也未令其先祖失望。据介绍,在封建科举时代,只有家里出了举人才能立这种碑。据介绍,清朝200多年里,绳武围共走出了8名举人、14名贡生。

在探访古村的时候,李晓明指着城墙墙角处紧紧挨着的3口古井问:“这3个井口的排列,像不像一个‘品’字啊?”据他介绍,3口井底下的泉眼其实是同一个,建3个井口形成“品”字,是先祖想通过这种方式,教育后人要做品德高尚的人。

◎历经硝烟

坍塌围墙见证解放前夕国内风云

穿行于绳武围,记者发现,虽然经过岁月洗礼,但从一座座气势恢宏的旧建筑仍可以看出当年的富庶和辉煌。环绕整村的古城墙,还可看到上面有跑道、炮眼等,展现了数百年前强有力的防盗安保设施。

站在高处望去,可见围墙内一大片古建筑群紧密相连,其间巷道井然有序,有古祠堂、古炮楼、古房屋等传统古建筑。从村口大门进入,便可看到其中最宏大、醒目的建筑物——主兑李公祠,正是绳武围太祖在惨遭土寇洗劫后幸存的独苗李待举(字主兑)的祠堂。

据介绍,主兑李公祠建于清朝,雕梁画栋,灰雕、石雕、砖雕、木雕等工艺,印证了历史的辉煌与豪迈。李大叔介绍,绳武围始建于明朝万历元年(1573年),是由龙华水坑村孟盛祖之长孙素闲祖迁居至此而建。全村占地面积约1.5万平方米,虽已经历400多年风雨侵蚀,建筑结构却仍保存得相当不错,马鞍式、凤尾形屋顶,屋檐和梁柱上雕刻的各种图案仍栩栩如生。

在李大叔的带领下,记者在三进祠堂的后面看到了绳武围开基始祖最早建立的一栋房子,只见房子还保存着基本的建筑结构,底部和门前空地全部由红砂岩砌成,彰显了明朝建筑特性。

在绳武围的东面,记者看到城墙坍塌了大部分。李大叔告诉记者,这段围墙的坍塌见证了绳武围所经历的风云历史。“听说解放前夕,国共两党军队在绳武围对峙。可对峙期间,这段完好而坚固的城墙在没有任何外力作用下无故倒塌,村内国民党军队失去了最后一道防线,最终以国民党军不战而降告终。”李大叔说,从断墙处可见,城墙厚重坚实,不仅可以防止外人从墙上翻爬进村,还可抵御一定的火力攻击。当时村内有不少平民,如若发生战斗,必然境况惨烈。

◎薪火传承

3位老人挨家挨户收集古村史料

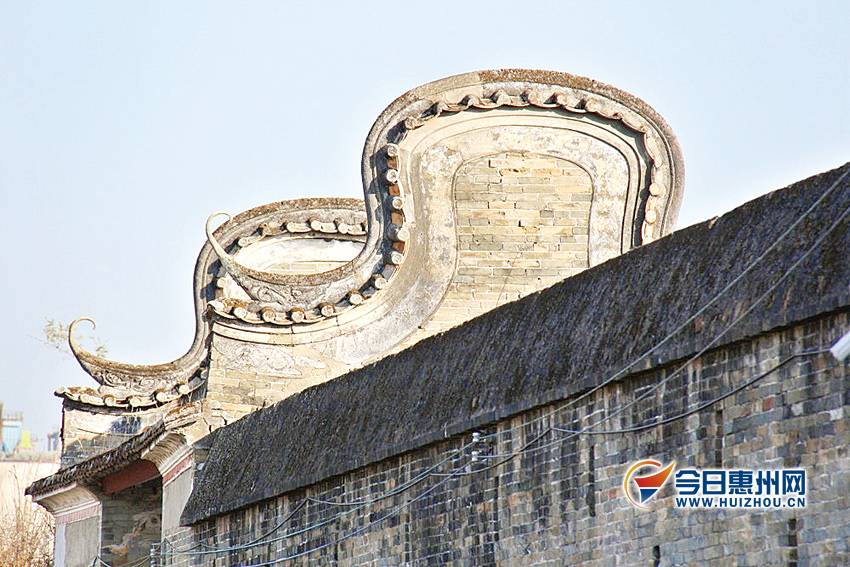

登高展望,记者发现绳武围的古建筑群有个非常有趣的特点,很多建筑两面墙上都有镬耳状的屋顶。粗略一数,竟有几十个镬耳。李大叔告诉记者,这种镬耳象征着官帽两耳,有“独占鳌头”之意,只有有功名的村民才能采用。

“历代绳武围先祖人才辈出,不少成为国家栋梁之材。定居绳武围的太祖李待举在其家门惨遭浩劫后仍独自一人艰苦创业、不畏艰难,也是一代人杰。随后绳武围所出的22名村民也获有功名。因此绳武围就建有众多镬耳屋。”李大叔对记者细数道。

说起绳武围的历史和故事,现年82岁的李保添大叔显得格外激动。在李大叔心中,绳武围所代表的建筑文化、历史、人文等在现今社会越来越少。在他心中,有着一个梦想,就是要把绳武围的历史记录下来,让后人代代相传而不至于被遗忘。

2012年,李大叔回到家乡居住,与该村的两名老者合作,用近3年时间四处走访,整理出绳武围的史料并编印成集。同时,3位老人还历尽艰辛,从各家各户中找寻前人的功名碑,重新树立在大门口。

“由于时间太过久远,很多有代表性的古物都无法找寻。”李大叔表示,绳武围的古建筑群不输其他地区的古村落,希望后辈能珍惜前人所留,保护好这一方水土,让绳武围的历史能代代相传。

记者了解到,目前绳武围已被评为惠州市文物保护单位。2013年,绳武围还被列入第二批中国传统村落名录。

本报记者黄宇翔 特约通讯员刘耀龙 通讯员沈知尚 黄锦宁

古村内有数十米高的炮楼。

镬耳状的屋顶随处可见。

呈“品”字型的三口井,泉眼却只有一个。

绳武围古建筑气势恢宏。 本组图片 本报记者黄宇翔 通讯员黄锦宁 摄

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

美昌豪苑

龙门县城60㎡| 1室1厅 1100元 面议 -

万家福片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 550元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城60㎡| 2室1厅 1500元 面议 -

美昌豪苑

龙门县城40㎡| 1室1厅 1100元 面议 -

美昌豪苑

龙门县城60㎡| 1室1厅 1300元 面议 -

龙翔花城

龙门县城80㎡| 2室2厅 1700元 面议 -

五小片区

龙门县城70㎡| 2室1厅 0元 面议 -

美华都城

龙门县城92㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

美华都城

龙门县城117㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

高级中学(二中)片区

龙门县城35㎡| 1室0厅 500元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城107㎡| 3室2厅 2500元 面议

-

甘香片区

龙门县城80㎡| 3室1厅 29.8万 面议 -

裕林豪庭

龙门县城130㎡| 3室2厅 63.8万 面议 -

龙景湾

龙门县城133㎡| 4室2厅 85万 面议 -

半岛翡翠

龙门县城122㎡| 4室2厅 90万 面议 -

美华都城

龙门县城125㎡| 3室2厅 62万 面议 -

半岛翡翠

龙门县城106㎡| 3室2厅 77万 面议 -

美华都城

龙门县城0㎡| 4室2厅 92万 面议 -

龙门山庄

龙门县城113㎡| 3室2厅 49万 面议 -

西林美岸

龙门县城80㎡| 3室2厅 55万 面议 -

供电局单位宿舍

龙门县城95㎡| 3室2厅 33万 面议 -

百担片区

龙门县城102㎡| 3室2厅 38万 面议 -

机关新苑

龙门县城112㎡| 3室2厅 55万 面议

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号