微信扫一扫

龙门有群孩子痴迷耍龙形拳

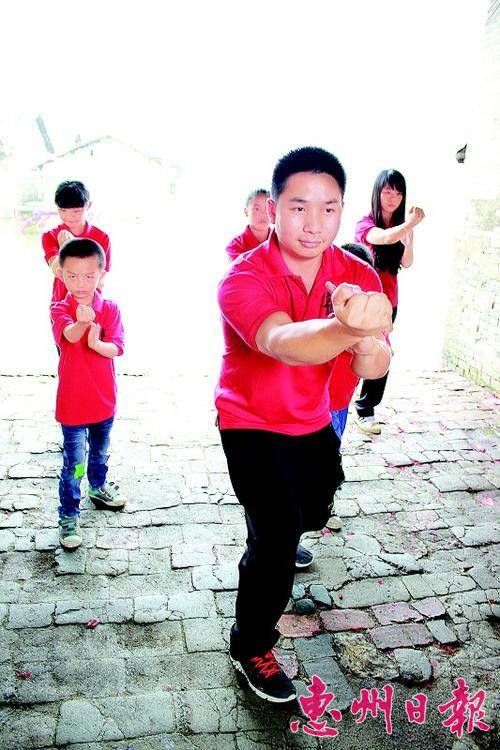

王东冬(右)和伍紫程在村里举行的龙形拳切磋会上表演。

林健龙为传承龙形拳付出了不少心血。

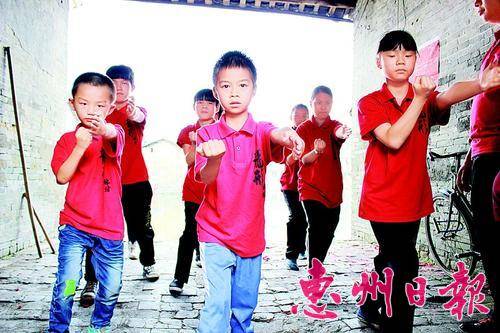

雨天也不耽误孩子们练拳,他们把练功场搬到了屋檐下。

民生关注

龙门县龙城街道林村村有一群痴迷于惠州传统武术龙形拳的孩子。虽然练拳才两三年,但他们当中不少人在惠州武术比赛中拿到了金牌。林村村非常重视龙形拳的传承,自2006年以来,村里有100多个孩子在练习龙形拳。采访中记者了解到,近年来,我市传统武术传承之风兴起,加入练习的年轻人和孩子们越来越多,但他们也遇到场地资金等方面的困难。

功夫娃的故事

◎姓名:林俊浠

◎年龄:9岁

◎练武时间:两年

小小功夫娃,表演前兴奋得睡不着觉

留着小平头,笑起来眼睛弯弯、露出满口小蛀牙的林俊浠,今年9岁,上小学二年级。从小他就表现出在武术上的天赋。每每大家在村里练习龙形拳,好奇的林俊浠就钻在人群中跟着凑热闹。舞麒麟、舞狮时,大鼓咚咚响,林俊浠听得特别带劲,耳濡目染下,鼓声的韵律和节奏刻在了他的脑海中。4岁时,父亲给他买了个小鼓,他竟能把打大鼓的节奏敲出来,惹得众人啧啧称赞。

如今,林俊浠练龙形拳两年了,他学会了1套正式套路。因为在队伍中年龄小,大家对这个可爱的小弟弟特别照顾,不过,他倒不觉得练拳累,“我还想练更多套路。”

林俊浠经常跟着大伙儿到东莞、惠州其他县区表演。刚开始他很紧张害怕,后来表演经验丰富了,胆子也变大了,表现淡定很多。每次集体表演时,他总是作为“领头羊”第一个出场。“不出场就紧张,出场就不紧张了。”林俊浠笑嘻嘻地说。有时候知道要外出搞活动,他会主动请缨参与。要是听说过两天要表演节目,他还会兴奋得睡不着觉。

对于练习龙形拳,林俊浠的父亲非常支持,认为练拳能够强身健体,对孩子是一种锻炼。团队搞活动时,父亲还包办后勤工作。“我要坚持学,以后好参加比赛。”林俊浠开心地说。◎姓名:伍子昭 ◎年龄:13岁◎练武时间:一年半

在家不看电视很少上网,惟一兴趣就是习武

小小年纪的伍子昭,行坐已经带有些武师的气质。坐下来时,他的脊背挺得笔直,双脚叉开,双手扶腿。伍子昭的家就在林村老围屋的武馆附近,2014年初的一天,他闲逛时逛到武馆,看到一些孩子在练压马,看得目不转睛舍不得离开。当时正带孩子们练功的师傅林佩康看到他很有兴趣,便招呼他进来一起练。“我们武馆无论是不是本村的孩子,只要他感兴趣,都可以一起来练。”林佩康说。

练压马是基本功,初次练习,伍子昭就坚持了下来。“一开始是5分钟,后来15分钟,再到半个小时。”伍子昭没有感觉到基本功练习的枯燥,反而越来越有兴趣。“我以前在学校练过跆拳道,练了龙形拳后,更喜欢龙形拳。”伍子昭说,如今除了固定每周五、周六晚上到武馆跟师傅练武,每天放学后,他还在家练习。伍子昭在家不看电视,也很少上网,惟一的兴趣就是练武。

通过持续不断练习,伍子昭的力气变大,很有爆发力。今年4月中旬,村里举行了龙形拳切磋会,各地的龙形拳武师都上台切磋。伍子昭初生牛犊不怕虎,上场表演了一番,赢得了武师们一致赞赏。“他很有天分,也很刻苦。”他的师傅林健龙说,去年8月在惠州举行的武术比赛中,伍子昭获得了金牌。

“我练武是为了锻炼身体,不是为了打架。”伍子昭说,练武后感觉自己自信了很多,但是很少同学知道他在练武。“我怕他们说我吹牛。”伍子昭笑笑说。◎姓名:伍紫程 ◎年龄:12岁◎练武时间:两年

被“挖”到东莞练拳击,最后还是回乡练龙形拳

人群中,高高瘦瘦、顶着一个爆炸头的伍紫程特别引人注目。她是伍子昭的妹妹,今年12岁,上小学6年级。紫程从四年级开始练习龙形拳,当时正值放假,无意间看到很多人在祠堂前的空地上练拳,出拳有力道,招式引人入胜,紫程一下就被震惊了。“以前也在电视上看过其他拳术,但都没有兴趣,看见龙形拳就觉得很‘劲’,很有兴趣学。”从那以后,紫程便成为龙形拳队伍中的一员。

“他们兄妹俩练拳都很刻苦,每次训练都没落下。”林健龙说。也许是天赋所在,紫程觉得龙形拳并不十分难学,至今她已学会了4套套路。面对记者,紫程有点害羞,但眉目间透露着坚韧。当她拿起木棒与小伙伴对战时,一个转身、跳跃、挥臂……动作流畅,出招有力且带着美感,眼神坚定。紫程曾到外地参加过两次少年女子组的比赛,拿过金奖。因为表现出彩,她被东莞一所体校相中,被挖去学习拳击、跆拳道。然而,紫程还是对其他拳术不感冒,觉得始终还是学龙形拳有激情。最后,她结束了一个月的外地练拳生活,返回家乡继续练龙形拳。◎姓名:王东冬 ◎年龄:13岁◎学武时间:一年半

练武前争强好胜,练武后和同学相处融洽

王东冬是河南信阳人,是一名外来工孩子,父母在龙门做工十几年。王东冬家租的房子就在武馆附近,原先看到村里的孩子练武,他很想练却怕师傅不收。“我老家也有练棍术的,所以我对武术很感兴趣。”王东冬说,于是他常在武馆附近晃悠,看其他孩子练功。林佩康看在眼里,知道他对武术有兴趣,于是把他请进了武馆。

“一开始练好累,有时会坚持不下来。”王东冬说,开始的时候他压马半个小时都坚持不下来,现在练一个小时也不觉得累了。放学后,王东冬常常和小伙伴们在武馆打沙包,手打出血来也不觉得疼。

一年多下来,王东冬变化很大,最先感受到他的变化的是父母。以前,王东冬常常和小伙伴起冲突,争强好胜。练武之后,他渐渐不再和同学起冲突了,就算是有争吵,他也能忍下来,和同学相处也融洽多了。“师傅常常教我们武术精神,不是为了争强好胜,而是为了锻炼防身,我一直记在心里。”王东冬说。去年惠州武术比赛中,王东冬获得了金牌。

教练的坚持

邻村家长也把孩子送来学拳

1984年出生的林健龙是龙形拳第四代弟子。2006年正式拜师学艺,四五年后,他开始收徒弟。“很多人来学,但因为吃不了苦,坚持不下去。最后能够留下来的,都是能吃苦耐劳的人。”林健龙说,最初来学龙形拳的都是本村人。后来,通过大家口口相传,一些邻村家长也把孩子送来。目前,跟着林健龙练龙形拳的弟子有30多人,大部分是小学生和中学生,还有部分是20多岁外出打工的年轻人,有男有女。

练拳时间通常在周五、周六晚上7时许开始,练到晚上10时。寒暑假时基乎天天练习,每周休息一天。每次练习,孩子们都聚在一起练习半小时马步等基本功,然后根据个人情况,林健龙单独教拳法套路。龙形拳共有20多套套路,每套套路至少得练四五个月。如今,他的弟子中最多的练了六七套。

除了练拳,林健龙还教孩子们做人的道理。“通过学习龙形拳,他们懂得了要对人有礼貌、讲文明,知道怎么待人处事,做事也更懂得坚持、更有耐心。一些原本比较娇气的孩子,练拳后变化很大,变得听话多了。”

“老祖宗的东西,必须一代传一代”

据了解,林村村是目前龙门惟一一个传承龙形拳的村子。林村村非常看重龙形拳的传承,从2006年以来,村里已有100多个孩子练习传承龙形拳。林健龙在发扬传统武术的道路上,奉献出辛劳和汗水。“老祖宗的东西,必须一代传一代。”同门师兄有的在广州工作,有的在惠州工作,大家特意挑周五、周六回到村里教龙形拳,有的师兄还特意请假回来教。特别是有大型活动时,就算大家再忙也会抽时间回来。

武术讲究传承,也讲究交流。林健龙曾带功夫娃到香港表演,龙形拳动若游龙,静若处子,动作简单快捷、连绵不断,让一些外国人看了叹为观止。尤其是女娃们,更是博得大家赞赏。林健龙还经常带孩子们到东莞、佛山等地参加当地举办的传统武术比赛,让他们见识各个门派武术的博大精深,相互切磋提升。孩子们为了参加比赛,更勤快练功,更有目标。

传承路上的困难

雨淹练功场,孩子们只能在屋檐下练功

大家对于传承龙形拳都满腔热情,然而,在传承道路上并非一帆风顺。

“首先是经费不足。我们的经费来源主要是拜年、贺喜时舞醒狮,用于补贴外出、服装等费用。只有参加大型活动,村委会会支持一点经费。”林健龙经常自掏腰包为孩子们买水买吃的。

其次是训练场地。孩子们平时在村子祠堂前空地上练功,因为地势较低,遇到雨天,练功场就会被水淹。不过,雨水不会浇灭孩子们的热情。滂沱大雨落下,孩子们就躲在屋檐下,期待着雨快点停。雨停了,他们在村子里搜罗一番,找积水少的地方练功。但常常无功而返,他们只好折回屋檐下练功。

“如果能有间屋子让我们练功就好了,那么下雨天就不怕没地方练拳了。”孩子们纷纷说。林健龙期盼着,龙形拳的传承能得到更多重视,政府对他们能有一些扶助。

希望多提供平台给孩子们发挥和锻炼

陈志强是龙形拳第四代传承人,也是惠州市武术协会理事。2008年开始,惠州练龙形拳的年轻人开始多了起来。目前,我市练龙形拳的有近千人,80%是长期练习的。陈志强说,以前惠州龙形拳曾中断了一段时间,但近年来发展越来越兴旺。如今有10多个武馆,招收村里的孩子练拳。“惠城区小金口、汝湖仍图片区、马安,仲恺区陈江,惠阳区平潭,惠东县多祝,龙门县林村,博罗县公庄等,都有武馆。”

除了龙形拳,惠州本地拳种还有李家拳、莫家拳、南螳螂拳、白眉拳等。“现在传统拳种练习传承者至少有两三千人,参加练习的年轻人、少儿越来越多。”陈志强说,但是,各地的功夫传承,都面临着不少类似的困难。

“首先是经费较缺乏,村子武馆里的师傅都是义务教学的,全凭一片热心。他们平常还要忙于生计,精力有限。武馆所需的花费,不少只能通过外出舞狮表演获得。”陈志强说,因此,武术师傅放在教授上的精力和时间都有限,凝聚力缺乏,容易导致人才流失。同时,部分武馆受场地限制。“乡村还比较好解决,可以利用村里公共地方。城里受限更多,要租场地的话,租金就是一笔不小的开支。”

陈志强希望,政府相关部门能帮助解决一些经费和场地的困难,让惠州传统武术能更好地传承。同时,希望能多提供一些发展的平台。“如多举办一些武术比赛,还可以举办一些类似于武术文化旅游文化节等活动,让孩子们能有发挥的舞台和锻炼的机会。”

本版文/图 本报记者陈春惠 方莲花统筹 本报记者方莲花

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

美昌豪苑

龙门县城60㎡| 1室1厅 1100元 面议 -

万家福片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 550元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城60㎡| 2室1厅 1500元 面议 -

美昌豪苑

龙门县城40㎡| 1室1厅 1100元 面议 -

美昌豪苑

龙门县城60㎡| 1室1厅 1300元 面议 -

龙翔花城

龙门县城80㎡| 2室2厅 1700元 面议 -

五小片区

龙门县城70㎡| 2室1厅 0元 面议 -

美华都城

龙门县城92㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

美华都城

龙门县城117㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

高级中学(二中)片区

龙门县城35㎡| 1室0厅 500元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城107㎡| 3室2厅 2500元 面议

-

甘香片区

龙门县城80㎡| 3室1厅 29.8万 面议 -

裕林豪庭

龙门县城130㎡| 3室2厅 63.8万 面议 -

龙景湾

龙门县城133㎡| 4室2厅 85万 面议 -

半岛翡翠

龙门县城122㎡| 4室2厅 90万 面议 -

美华都城

龙门县城125㎡| 3室2厅 62万 面议 -

半岛翡翠

龙门县城106㎡| 3室2厅 77万 面议 -

美华都城

龙门县城0㎡| 4室2厅 92万 面议 -

龙门山庄

龙门县城113㎡| 3室2厅 49万 面议 -

西林美岸

龙门县城80㎡| 3室2厅 55万 面议 -

供电局单位宿舍

龙门县城95㎡| 3室2厅 33万 面议 -

百担片区

龙门县城102㎡| 3室2厅 38万 面议 -

机关新苑

龙门县城112㎡| 3室2厅 55万 面议

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号