微信扫一扫

龙门永汉年轻人练习梅花拳,老拳术重焕生机!

梅花拳与其他拳路不一样,步伐是走四方步,有点像走梅花桩,而且步伐很密。

龙门县永汉镇寮田村红卫村民小组的貔貅舞被挖掘出来后,名气越来越大。今年春节期间,有不少乡村邀请貔貅舞去表演助兴。每次表演完貔貅舞后,队员们都要表演一番拳术,虎虎生威的拳术,让大家更是尽兴。这套拳术名字叫梅花拳,只有学会梅花拳才能舞貔貅。

据村民介绍,该村民小组的梅花拳(下简称梅花拳)有300多年历史,或是从练习走梅花桩延伸而来的一种拳术。原来练梅花拳的都是村里一些上了年纪的村民,为了让梅花拳更好地传承下去,一些年轻人也开始学梅花拳。这种祖传老拳术,逐渐注入了新生力量,重焕生机。

招式

一招一式需用力打出

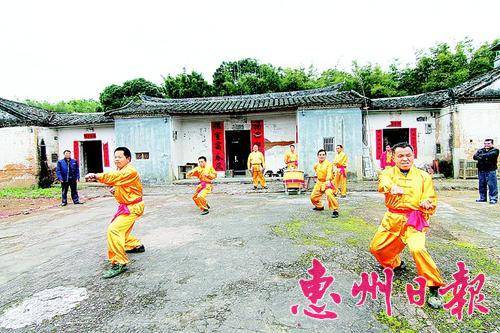

“咚咚锵、咚咚锵……”日前,在红卫村民小组王氏祠堂前空地上,一阵阵锣鼓声响起,很快,不少村民围拢过来。原来,这里正在进行梅花拳练习。

一位身穿练功服的村民走向空地,抱拳问好后,忽而,他头一转,同时手脚一抬,眼神马上凝聚出光彩。随着一声大喊,他闪电般做出下蹲、跳起、出拳、收拳等动作,每一个招式都很到位,而且出拳出腿力量浑厚。多位村民轮番上阵练习,伴随着拳术的是一阵阵叫喊声。敲锣打鼓的村民,也跟随打拳步骤,打出不同鼓点。围观观众看得过瘾,啧啧称赞。几个后生仔在场外学着比划。

村民表演拳术引来了一群摄影发烧友,十几个长枪短炮对着打拳的村民一阵猛拍。有如此多人捧场,练习梅花拳的村民更是兴致勃勃,最后还来了一个集体拳术表演。“没想到这个村子还有如此威风的拳术。”一位拍摄到好照片的摄影爱好者满意地说。

溯源

梅花拳或是先祖从山西带来,与练梅花桩有关

王铭寿今年53岁,是红卫村民小组梅花拳的掌门人,是从父亲手上传承梅花拳的。他说,以前梅花拳的掌门人是他的堂伯父,原本堂伯父要将梅花拳传承给儿子,但儿子当了老师,属于文人,没有练习梅花拳,梅花拳难以传承下去,于是就将梅花拳掌门人传给了其堂兄弟,即王铭寿的父亲王明碌,王明碌又传给了王铭寿。

王铭寿从父亲口中得知,红卫村民小组的王氏族人先祖,是从山西迁徙到福建,然后从福建迁徙到了梅县,再从梅县迁徙到了龙门永汉的红卫村民小组定居下来,算起来在龙门定居有300余年了。至于梅花拳的来历,王铭寿从老一辈人口中了解到,梅花拳是先祖从山西带来的,是从练梅花桩延伸而来的。

梅花拳中有冲拳、角拳、劈拳、掌拳,王铭寿给记者展示了这几种不同的拳法,每一种拳,都需非常用力地打出。梅花拳的脚法也有好几种,有踢脚、有五尖脚、有飞脚,“我们这种拳打起来声如洪、动如风、直如松。”每一次出拳都要大声喊,跟随着洪亮喊声,如风般的拳就打了出去。“喊得越大声,出拳时就越有力。”由于打梅花拳与喊声相呼应,当梅花拳打到兴致时,在一旁敲锣打鼓打镲的人,也会拿着镲冲到打拳人身边用力打助兴。

王铭寿说,梅花拳与其他拳路不一样,步伐是走四方步,有点像走梅花桩,而且步伐很密,与一些拳术的“长拳阔步”不同,梅花拳属于短兵相接的拳术。

只有练好梅花拳才能练舞貔貅

练习梅花拳时,平时村民除了在家里练习外,也会到村里祠堂去练。祠堂中厅的地面,因村民练习梅花拳已被磨得很光亮。

王铭寿说,王氏宗祠被称为“西牛望月”,属于“牛”型,出不了文人,只出武人,所以历代传承下来的名人都是功夫了得的人。从前,梅花拳在周边是很有名气的,在解放初期,村民去增城参加一个武术比赛,打梅花拳还拿到第一名。

王铭寿很小就看过爷爷、堂伯父和父亲练拳,他觉得打梅花拳很过瘾,稍微大一些时,就跟着父亲偶尔练一下,到了17岁高中毕业时,才系统地跟父亲练起来。练梅花拳时,要先练扎马步。梅花拳要扎中马步,最少要练上半年,否则打拳时脚步会浮,站不稳。虽然梅花拳一套拳打下来只需不到一分钟,但要打得好,需要踏踏实实练上好几年。王铭寿说,村民只有练好了梅花拳,才能去练舞貔貅。

开光

梅花拳传承人能舞貔貅了,才能新做一个貔貅头开光

在红卫村民小组,梅花拳与舞貔貅是相连的。等到新一批梅花拳传人能舞貔貅了,才能重新开光一个新貔貅。参加过貔貅开光仪式的梅花拳传人,被称为开过光,再也不能参加第二次的貔貅开光仪式。

王铭寿说,新貔貅开光时,把新做好的貔貅头、猴子面具、沙和尚面具都要蒙上眼睛,然后在一个选好吉日的夜晚,带到山上去。此外,还要带一把菜刀、一把雨伞、一只公鸡。到达目的地后做一些仪式,由掌门人将蒙住貔貅头、沙和尚面具、猴子面具眼睛的纸撕开,用公鸡鸡冠上的血进行点睛,点睛后的貔貅就不是盲狮,能看到东西。这整个过程就是开光。参加过开光仪式的梅花拳传人,就被称为开光了。

王 铭 寿 表示,现在参加舞貔貅和打梅花拳的村民,都是被开过光的。就算是现在的貔貅头比较旧,也不能重新做一个新的。只有等新一代梅花拳传承人成长起来,能够再组成一支舞貔貅的队伍,才能重新做一个貔貅头去开光。

据说,这种已开光的貔貅有驱邪保平安的作用。所以,除了春节舞貔貅外,村民办喜事也喜欢请貔貅来舞一番。一些商铺开业也会邀请这支貔貅舞队伍表演,祈求好运。

传承

村里年轻人开始练拳,还一起外出表演

目前红卫村民小组约有200多名村民,会打梅花拳、舞貔貅的只有20人左右。

1966年出生的王东阳,身体结实,打起拳来虎虎生风。王东阳从10多岁开始学舞貔貅,舞貔貅要先学梅花拳。梅花拳讲究眼神、马步、脚法,还要配合声音,每一拳几乎都得使出浑身的劲。

那时候,每逢周末,王东阳就和一帮年轻人,跟着叔伯等老一辈,在村里的祠堂学拳。当时,王东阳在镇上学校念书,是住宿生。练习祖传的拳法可不能声张,于是,趁着同学还未起床,早上6点王东阳就偷偷跑到山边练拳。“只要不下雨都会去,每天练10多分钟,打完拳休息一下就去上早读课了。”

周末回家,王东阳就打拳给叔伯看,展示成果。打得不好的地方,叔伯就会加以指正。勤快加上努力,王东阳的拳术进步很快。学了5年拳,师傅认为他打得已经很好了。1984年,王东阳出师了。出师后,王东阳仍旧坚持练拳,几乎每天早上7点左右,他都要到祠堂练拳。去年上半年,他的颈椎痛得厉害,练拳没有那么频繁,但仍旧坚持着,后来颈椎又慢慢好了。现在,他每天早晚都会花10多分钟练拳。

王东阳的儿子今年18岁,现在也跟着父亲和村里老一辈练拳。从前,儿子虽然知道村里的老一辈有练拳传统,但梅花拳在很长一段时间处于沉寂状态。后来,随着貔貅舞重整旗鼓舞起来,村里的梅花拳也被世人所知。村里老一辈开始外出表演,传承传统。看到如此精彩的表演,王东阳的儿子也逐渐意识到,祖上传下的老传统需要传承。于是,主动提出要练梅花拳。王东阳十三四岁的侄子也加入到练拳队伍中,还跟大伙一起外出表演过。

爷爷教4岁半孙子打拳

61岁的王和平在貔貅舞中扮演沙和尚,舞貔貅已有40年。他从小就跟随父亲参加貔貅舞的表演,当时父亲扮演孙悟空,武术功底很好,能在高高的台阶上跳上跳下。

即使现在年过六旬,王和平依旧身手不凡,打起拳来很有一股狠劲。他眼神专注,每出一拳一脚,伴随着“哼”、“哈”,十分有气势。面部表情也很丰富,出招时下颚突出,面部表情收紧,每招每式都颇有力道,一套拳打下来,汗湿衣背。

稍稍喘息一会儿,王和平笑着说:“小时候看别人打,自己就很大瘾了。这套拳一招一式都很厉害。”王和平说,梅花拳是祖传而来,25岁刚结婚时才开始跟着父亲练,那时候父亲已50多岁了。“当时父亲怕梅花拳失传,村里练梅花拳的人也不是特别多。不过我很喜欢打拳,还能锻炼身体。我孙子4岁半了,现在我也有教他打拳。”

随着貔貅舞的名气越来越大,村里不少年轻人和孩子也来学梅花拳,今年春节期间,就有不少年轻村民跟着貔貅队到各处去表演。

王铭寿说,他们很期待能早日重做一个貔貅头开光,这也意味着梅花拳、舞貔貅有了新传承人。

延伸阅读

梅花拳的来源

梅花拳亦称梅花桩,梅拳,是中国较为古老的汉族传统拳种之一。据梅花拳经典《五护纲领》记载:“周昭二十五年,古佛生焉,居伯阳(老子)之后,占仲尼之前”。“古佛”即东方离,化名云磐,住在西域天磐云程孝县清静宫玄金殿,即昆仑山一带,他创造了两种拳:一为 “八卦”(不是指八卦拳、八卦掌),一为 “梅花”。其中,八卦为行路拳,梅花为看家拳。有“出门合八卦”,“回家踏梅花”、“东昆仑八卦神掌,西昆仑梅花神拳”之说。

梅花拳从公元1628年(明崇祯元年),有了更新发展,迎来了它的第五次大变革。四大谱被定为祖谱,在祖谱内分为十二小谱,十二小谱成为十二支、十二派。十二派在全国开始流传。四大谱被尊为 “梅花令”,以“正忠令”为祖。自此,全国各地的梅花拳共分十二支、三大派 (三大家),即龙门派、青龙派、金龙派。

龙门派是第一家,掌门人张山。龙门派又分四支:龙门支、向阳支、桃梅支、杆枝梅。青龙派是第二家。掌门人周传玉。青龙派分四支:青龙支、迷忠梅、见地生根无龙手、笑梅连声不问门。第三家是金龙派,掌门人赵忠武。金龙派分四支:金龙支、一枝梅、落地梅、无叶杆枝梅。金龙支掌门人赵忠武,家住山西省辽县;一枝梅掌门人李春虎,家住山西省榆社县;落地梅掌门人徐伟胜,家住山西省平顺县石城;无叶杆枝梅掌门人张龙生,家住山西省襄恒县土苍底村。

由于红卫村民小组王氏族谱的遗失,该村民小组的梅花拳是否来自山西金龙派,就不得而知了。

文/图 本报记者朱如丹陈春惠 通讯员黄伟光

统筹 本报记者朱如丹

-

下一条:空灵明净绳武围

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号