微信扫一扫

永汉马图岗藏明代陈白沙两碑刻

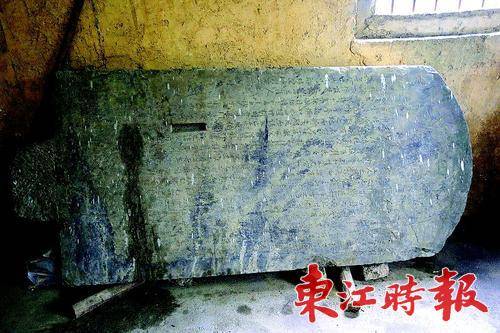

《增城刘氏祠堂记》石碑。

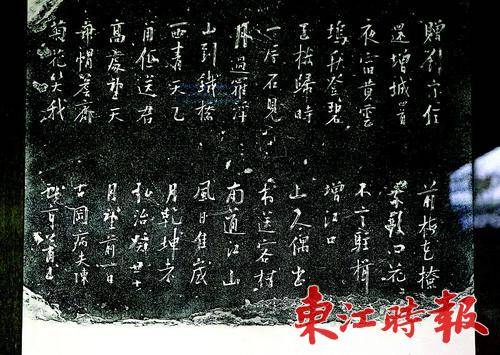

《赠刘宗信还增城四首》石碑,刘氏后人把它印出来。

《赠刘宗信还增城四首》石碑,二人合力才抬动。

《赠刘宗信还增城四首》石碑雕刻精致。

龙门县永汉镇一古村落珍藏着两块明代大儒陈白沙诗文碑刻。近日,东时记者随龙门县档案局、永汉镇文化站工作人员到该县永汉镇振东村马图岗村民小组走访古村落,当地村民向记者一行展示了 “镇村之宝”——— 两块明代碑刻,这两块碑刻的碑文为明代著名思想家陈白沙(即陈献章)手笔,分别为《增城刘氏祠堂记》和《赠刘宗信还增城四首》,这两块明代石碑,诗文、书法和雕刻俱佳,见证了500多年前该村明代名人刘宗信与老师陈白沙的师生情谊。

名片

“岭南一人”陈白沙

陈白沙(即陈献章,1428~1500),明代思想家、教育家、书法家、诗人,广东惟一一位从祀孔庙的明代大儒。他“以自然为宗”的岭南学说,冲破南宋以来独尊程朱学说的禁锢,破除清规戒律,以生动活泼的诗歌、书信形式,向学生传授知识,启发学生独立思考、研究学问,令天下学者心向江门,形成“江门学派”,培育出林光、梁储、张诩、湛若水等一大批知名学者。

陈白沙学术思想,对中国文化尤其是岭南文化的发展产生了深远的影响和积极的作用,确立了岭南文化在整个中国文化发展中的地位,陈白沙也因此成为广东惟一从祀孔庙的学者,素有“岭南一人”之誉。

写碑刻时龙门尚未设县

龙门永汉马图岗,其先祖刘仲明,原籍江西,在北宋末年自南雄迁来,距今近900年,是龙门有史料记载的最早聚落之一。马图岗古村内,保存有明清时期的广府古民居群,古香古色,常有游客到此寻幽访古。

日前,东时记者随龙门县档案局、永汉镇文化站工作人员到该村考察、“打捞”民间记忆,热情的村民向记者一行展示了平日秘不示人的 “传家宝”——— 陈白沙碑刻,一块是《增城刘氏祠堂记》碑刻,另外一块是《赠刘宗信还增城四首》碑刻。

《增城刘氏祠堂记》碑刻横放在马图岗村文化室一角,长约两米、宽约一米,厚度10厘米,碑刻顶部为圆弧形,底端有突出的石块,整个碑刻犹如一个拖着棍子的巨型 “雪条”。碑文为阴刻行书,字体大小如指,结构疏密有致,大都清晰可见。《赠刘宗信还增城四首》碑刻则存放在一户村民家中,长约半米,宽约40厘米,厚度也是10厘米,碑文风格与《增城刘氏祠堂记》一样。东时记者在现场看到,这两块碑刻的落款,前者为“弘治六年癸丑秋九月翰林院检讨古岗病叟陈献章记”,后者为“弘治癸丑年十月望前一日古冈病夫陈献章公甫书”。

龙门县档案局工作人员介绍,明弘治九年(1496)龙门建县,陈白沙写《增城刘氏祠堂记》和《赠刘宗信还增城四首》的时间为弘治六年 (1493),当时龙门尚未设县,马图岗属增城管辖,所以,是“增城刘氏祠堂”和“赠刘宗信还增城”,而不是“龙门刘氏祠堂”和“赠刘宗信还龙门”。

“这两块明代碑刻,碑文原是陈白沙的墨宝,为茅笔行书,其书法风格体现了陈白沙行书中飞白的书风精髓。”永汉镇文化站站长何富声介绍,《赠刘宗信还增城四首》碑刻是前年底发现的,市民间艺术家协会、江门陈白沙纪念馆的专家都曾到村内鉴定,确认为明代陈白沙书法碑刻,而《增城刘氏祠堂记》碑刻发现有数年,也是陈白沙手笔,但很少向外人展示。

刘宗信是陈白沙爱徒

陈白沙的诗文为何变成碑刻出现在永汉马图岗?原来,陈白沙赠诗的对象刘宗信是其爱徒。

据清咸丰元年 (1851)《龙门县志》等文献记载,刘宗信(名瓛,宗信是其字),少敏悟、擅经业,明正统年间(1436-1449)选为岁贡生。刘宗信虽为学使所器重,但累举不第,后被选送为太学生至国子监读书。刘宗信依旧没能考取功名,回乡后看淡仕途,在山林间静养。刘宗信“雅慕白沙先生之为人”,“谒请作先世祠记,往返再至,共宿小庐山精舍。凡阅数月,无少怠闲,闻先生语,以可仕可止之义,遂释然自信,不复有愿仕之意。”

当刘宗信要从江门白沙村归乡,陈白沙“诗送之归”,于是就有了《赠刘宗信还增城四首》,看得出陈白沙对刘宗信这位敏慧英俊学生的喜爱。刘宗信回乡后,“建铁汉楼于马图岗,读书其中,悠然自得。”刘宗信个人最大的收获是与陈白沙建立了深厚师生情,但对他的宗族来说,最大的惊喜是陈白沙写就的《增城刘氏祠堂记》。

刘宗信及其族人,将《增城刘氏祠堂记》和《赠刘宗信还增城四首》刻成石碑,分别镶嵌在刘氏大宗祠和马图岗铁汉楼。“我们一直传说先祖刘宗信与岭南大儒陈白沙是师生,最近两年,从碑刻的发现,才找到了实物证据。”马图岗村民小组组长刘桥新说,前几年,村民在刘氏大宗祠发现了 《增城刘氏祠堂记》碑刻,于是将其搬好存放,这块碑刻异常沉重,用了八个人才搬得动,另外,马图岗铁汉楼的屋顶和部分墙体已经坍塌,前年底,村民在瓦砾堆中发现了《赠刘宗信还增城四首》碑刻,于是将其珍藏起来。

曾到此考察的市民间文艺家协会主席邹永祥看见其中的《赠刘宗信还增城四首》碑刻,称赞碑刻的诗文雕刻俱佳,是惠州乃至全省的珍贵文物。

延伸阅读

两碑刻写了什么?

祠堂记讲述刘氏家族史

从 《增城刘氏祠堂记》、《赠刘宗信还增城四首》两碑刻落款时间来看,写祠堂记时间为明“弘治六年(1493)癸丑秋九月”,赠诗时间则为“弘治癸丑十月望前一日”,即弘治六年农历十月十四日,时隔约一月。

历代研究者认为,陈白沙重视宗族凝聚力对于道德建设的意义,对于宗祠、家谱的修建也表示出极大的热情。陈白沙在《增城刘氏祠堂记》中明确表示,“古圣贤以民德归厚,必曰追远”,“收合人心,必原于庙。”在该文的上半部分,主要是围绕“民德归厚”而展开陈述,到了下半部分,主要讲述刘宗信家族史:宋之惠州守刘仲明,自南雄迁增城,增城有刘氏,自仲明始也。传至今太学生瓛,十有二世,其先世者庙而祀之,不迁又置田以供祀亊,以图无穷,颓而复起者再矣。父有积薪,子不析而爨之,世岂少哉!瓛自言系本元城,世有衣冠曰缘者,瓛之父也,曰汉曰孔样者,瓛之诸父行也。一念追逃之同,天顺甲申始拓庙旁之地,而新之庙成,而诸父亡矣。成化庚子,瓛之兄瓒又率其族兄弟而増修之,前堂后院栋宇层起焕如也,田垣竹树周遭,过其门者咸以是称焉。于前有光,于后有继,于士大夫其无愧哉。故为之记,以诏其后人。

一篇祠堂记,陈白沙简明扼要地讲述刘氏家族史,无疑具有历史研究价值。

陈白沙屡次诗赠刘宗信

再来看《赠刘宗信还增城四首》的碑文:夜宿黄云坞,秋登碧玉楼;归时一片石,见月过罗浮。山到铁桥西,青天乙角低;送君高处望,天与帽檐齐。菊花笑我前,梅花撩我后;问花花不言,驻楫增江口。山人偶出村,送客村南道;江山风日佳,岁月乾坤老。

陈白沙精擅诗文,是明朝著名的诗人,他的诗格调很高,思想都寓藏在诗里面,将那些抽象的道理用诗来表达,从而以诗为教。

实际上,陈白沙赠刘宗信的诗,远不止《赠刘宗信还增城四首》。根据《陈白沙集》、清咸丰元年《龙门县志》记载,陈白沙还有《雨后示刘宗信、林时嘉》二首,其一为:一雨变新凉,炎埃洗除尽;庐山昨夜灯,已照刘宗信;其二为:秋来亦淫潦,日月闭其光;乾坤丈夫亊,千古空堂堂。

民国《龙门县志》还记载了陈白沙另外一首赠刘宗信的诗歌——— 《秋夜楚云台小集赠刘宗信及其从子浩诗》,内容为:一曲一杯欢此游,白云高卧楚山秋;月明我记南安梦,醉倒君家铁汉楼。“楚云台”是陈白沙在江门讲学时给学生的住所,在秋夜写诗赠学生,对刘宗信的挂念之情跃然纸上。

本版文字 《东江时报》记者侯县军

本版图片 《东江时报》记者杨建业 摄

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

半岛明珠

龙门县城78㎡| 2室2厅 1500元 面议 -

龙翔花城

龙门县城80㎡| 2室2厅 1700元 面议 -

半岛明珠

龙门县城95㎡| 3室2厅 1600元 面议 -

百担片区

龙门县城50㎡| 1室1厅 900元 面议 -

泰顺路片区

龙门县城80㎡| 3室2厅 1000元 面议 -

百担片区

龙门县城65㎡| 2室2厅 800元 面议 -

水头元片区

龙门县城60㎡| 2室2厅 800元 面议 -

美昌豪苑

龙门县城0㎡| 1室1厅 1100元 面议 -

美华都城

龙门县城104㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

金龙大道青溪山下村

龙门县城200㎡| 5室2厅 3200元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城106㎡| 3室2厅 2300元 面议

-

名仕嘉园

龙门县城133㎡| 0室2厅 50万 面议 -

白蚁所单位宿舍楼

龙门县城80㎡| 3室2厅 30万 面议 -

龙门山庄

龙门县城113㎡| 3室2厅 49万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 66万 面议 -

太平新路片区

龙门县城120㎡| 3室2厅 53.8万 面议 -

星晖家园

龙门县城118.88㎡| 3室2厅 76万 面议 -

星晖南湾

龙门县城110㎡| 3室2厅 53.8万 面议 -

甘香片区

龙门县城104㎡| 3室2厅 36.8万 面议 -

合景天樾四季

龙门县城98㎡| 3室2厅 49万 面议 -

半岛明珠

龙门县城64㎡| 2室1厅 38万 面议 -

星晖南湾

龙门县城227㎡| 5室2厅 248万 面议 -

星晖南湾

龙门县城120㎡| 3室2厅 73万 面议

-

上一条:明年底前全面完成村村通自来水

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号