微信扫一扫

龙门见龙围走出“下山虎”

地派见龙围刘士骥故居,刘士骥在此度过年少时光。

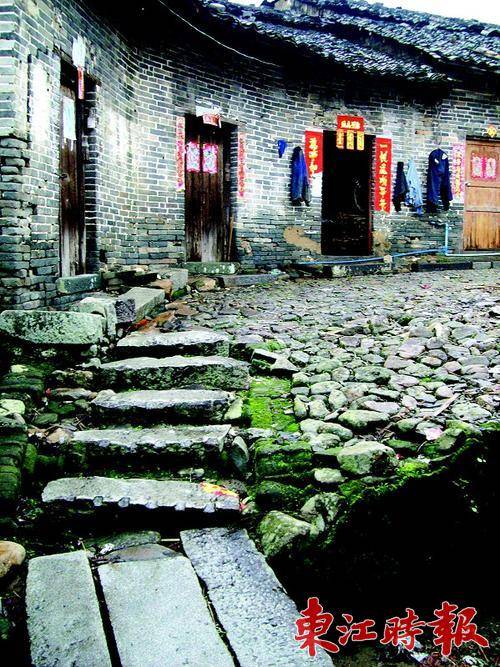

刘士骥故居,地派见龙围一角。

地派见龙围炮楼。

《易经·乾卦》云,“见龙在田,天下文明”。龙门县地派镇渡头村内、天堂山水库旁有一个古村落名为见龙围。虽然建于清代道光年间、古代建筑工艺鼎盛时期,但见龙围古朴浑厚,房屋由砖石砌墙,木材架梁,屋顶盖瓦,没有过多雕梁画栋、精雕细刻,此外,见龙围炮楼远观如欧洲中世纪时的城堡,平面呈 “器”字形,四面共242个射击孔,有着几乎完美的防御系统,让人望而生畏。

见龙围及其炮楼,双双列入广东省级文保单位,这是这个村落的主人——— 刘氏家族留下的文化遗产。难能可贵的是,这个家族留给龙门更多的是精神遗产,关于经商致富、惠及乡里、实业报国、教育为民等精神,都曾在这个家族上演与凝固,其中晚清“学界伟人”刘士骥是其中佼佼者。这一切还得从刘士骥的祖父刘渭中说起。

家族名片

龙门县地派镇渡头村新围村民小组见龙围,是一个远近闻名的古村落,始建于清道光四年(1824),其开基祖刘渭中从龙门县城迁来,至今历7代。与众多具有数百年历史的古村落相比,这是一个较为年轻的村落,却以雄伟的炮楼以及清末著名教育家、实业家刘士骥而“声价重龙门”甚至享誉整个岭南。这是一个写满经商致富和教育报国的历史家族,除叱咤晚清的刘士骥外,还有10多人当过学者、教授、校长、教育局的官员,堪称教育世家。

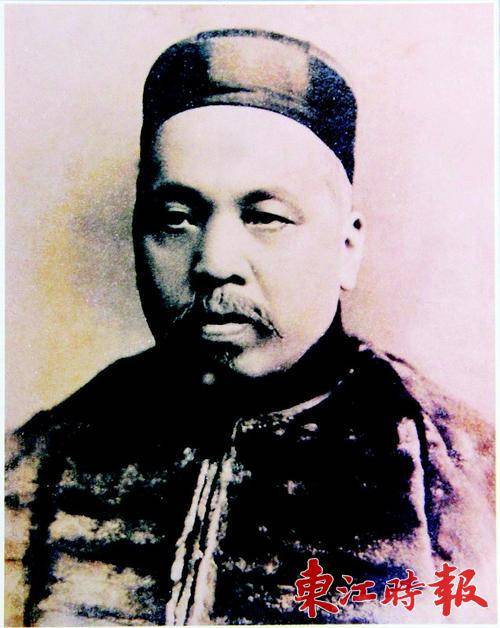

刘士骥

生 于 清 咸 丰 七 年(1857),刘壮清次子,20岁到广州从名师吕拔湖、何淡如,入读广州四大书院之首粤秀书院及越华书院。连擢第一,时人称其为“下山虎”。清光绪十一年间(1885),刘士骥选为拔贡,8年后,即清光绪十九年(1893)考取恩科举人。光绪二十八年(1902)十月署理广西永淳知县,刘士骥开始显露杰出的教育才能。清宣统元年(1909)三月,刘士骥被刺杀,至今仍是一桩悬而未决的历史公案。

刘氏经商起家轻财仗义

从民国《龙门县志》可知,地派渡头见龙围刘氏于清道光年间从龙门县城迁来。不过,根据刘氏家谱以及其他史料,这个家族最早入龙门是在明代初期。他们的祖先祖籍在福建,后迁移到广东兴宁,明代初期,刘仲谦徙居增城上建(今龙门蓝田)小洞兴扬围。明代后期,刘氏家族的一支又从上建小洞兴扬围迁居上建左村围。清康熙四十四年(1705),刘士骥的高祖父刘朝聘说服其父刘国贞,再从左村围迁居龙门县城内南门学前街。

刘家一路迁徙,境况实际上并不如意,半饥半饱,到了刘士骥祖父刘渭中一代,才真正兴旺起来。

刘士骥的曾祖父刘振达,是刘朝聘的独生子,家虽然清贫,但仍悉心供书教学。刘振达也只生了一个儿子,刘渭中,“年少立志不凡,性刚毅勤奋,聪颖过人。”但是因为家里穷,刘渭中没法求学深造,被迫早早休学,靠摆流动摊档过活。刘家虽然穷,家风却很好。饭不够吃,刘渭中宁肯自己饿着,也先让父母吃饱。“乡人知情,皆以孝称之。”刘渭中颇具经商头脑,有了一些积蓄,他就不再摆摊,而是在县城顶新街开了间咸鱼杂货铺。由于勤俭迅敏,经营有方,刘渭中获利甚丰。不久,他又在县城东廓大街开设振合杂货铺,渐成新富。

有了钱,刘渭中开始振兴家业,建设家园,选来选去,他看不上繁华的城镇,相中了偏僻山脚下的龙门高明下佛岭珠洞。一个规模宏大的家园,开始蓬勃而长。刘渭中于清道光四年(1824)六月十三日兴建见龙围,道光六年(1826年)三月二十四日,见龙围落成。刘渭中率家人迁居见龙围,但自己仍常在县城经营生意。

刘渭中致富后,节俭如故,以奢华为戒,同时又轻财仗义,热心公益事业,邑中有事,如筑桥修路,常常捐款相助。知县旌以 “同义举”“乐善好施”二匾。有一年发生大饥荒,饿殍满途,人们扶老携幼地前来向刘渭中求助,络绎不绝。刘渭中每晚命家人把铜钱串起来,每50文为一份(每份可购米5斤),堆积满屋,翌日来者,不论老少,每人一份,很多人因得到刘渭中的赈济而幸存。

对后代的教育极为严格

刘渭中后代继承了这良好家风。他的三儿子,刘壮清,继承父业,在龙门县城经商,亦乐善好施,捐资修桥整路,有乃父之风。凡有婚丧嫁娶向他求助者,必赠以钱,并施米、衣服、药物甚至棺木。清光绪四年(1878),谷价昂贵,民不聊生,知县邀集绅商开会商讨对策。刘壮清当即允诺拨20船大米平价出售,因而存活者甚众。有一私塾老师,穷困潦倒,拿着父亲遗留手迹在市场上销售。刘壮清看到后,按照对方出的价格给了钱,并说“这是你父亲的手泽,不要轻易丢失”,使其带着原物回家。

刘壮清生育四子三女,长子刘士骐,次子刘士骥,三子刘士骅,四子刘士骝。致富后的刘家,不忘教育子孙,对后代的要求极为严格。史料记载,刘壮清4个儿子,各有各精彩,刘士骐为“中书科中书”,刘士骅授 “詹事府供事”,刘士骝任“巡政厅事”,而刘士骥则成为在晚清叱咤一时的教育家、实业家。

龙门“下山虎”闻名省城

清咸丰四年(1854)夏天,受洪秀全太平天国运动影响,广东天地会举“反清复明”之旗起事,当年闰七月初,以南昆山一众纸厂厂长为首的起义队伍,在永汉起事,聚众过万,直扑龙门县城东门;另外平陵洪亚先等另一支队伍也起事。两股合众有数万人,蜂拥趋城,盘踞东廓圩,恣意剽掠。刘家在东廓大街所开的振合杂货铺在这场烽火中被殃及。

龙门乱事于咸丰八年十一月才结束,延绵4年之久。鉴于战乱频仍,刘渭中在见龙围东北隅构筑炮楼一座,作为避难之所。该炮楼始建于咸丰三年 (1853年),落成于咸丰七年(1857年)。当年,也是刘士骥出生的年份。这座炮楼,威震八方,彷如也在隐喻着,与炮楼同年出生的刘士骥,其身不凡。

刘士骥稍长,重视教育的刘壮清便先后聘请了三水增生陆少梧及陆贤声两人做他的老师。在父亲的严格教导下,刘士骥学业大进。

刘壮清的眼光更为长远。在刘士骥20岁那年,刘壮清带着他到了广州,让他从名师吕拔湖、何淡如,入读广州四大书院之首粤秀书院及越华书院。刘士骥不负其父所望,连擢第一,时人称其为“下山虎”。

清光绪十一年间(1885),刘士骥选为拔贡,8年后,即清光绪十九年(1893)考取恩科举人。光绪二十一年(1895),刘士骥在北京参加了康有为发起的 “公车上书”,两人自此相知,期间,刘士骥还与民主革命斗士陈景华结为“诤友”。此后,刘士骥分发广西补用,后署理平乐县,又于光绪二十八年(1902)十月署理广西永淳知县。

在广西永淳任上,刘士骥开始显露杰出的教育才能。当时永淳县盗贼遍野,民众生活艰辛,官府无暇顾及地方教育,连昔日仅有的两所义学也被废弃变成菜园。刘士骥上任后立即召集士绅会议,慷慨陈词,认为要富国强兵,必须从教育青少年开始,于是决议先修复两所义学,改为蒙养学堂(初级小学),然后筹款兴办“紫澜学堂”,振兴永淳教育事业。

刘士骥在永淳仅80多天,兴蒙学、开民智,他不仅看到了启蒙教育与国运的密切关系,寄希望于少年一代,而且已关注到海外华侨的教育。20世纪著名地理学家张相文在刘士骥教育文集 《淳州鸿雪》序言中称,“数十日之短期,振数千年之锢习,文翁化蜀、昌黎刺潮,殆犹未足以方之”。

清光绪二十八年(1902)年底,清廷开经济特科试,学部尚书堂景崇、广西巡抚丁振铎推荐刘士骥赴北京应试,上《经济特科廷对策》一卷,提出学习西方、富国强兵、教民养民的不少具体主张,可惜未被采纳。在北京期间,刘士骥联同京外官绅,具呈都察院,代奏请免广东苛捐杂税,得到光绪皇帝的许可,交由两广总督分别豁免,两广人民欢欣鼓舞。

告病期间创立龙门首家新学

刘士骥后补授怀集知县,不久以患病为由辞官返回龙门老家、广府之一偏隅。刘士骥没有闲下来,致力于家乡文教事业。

清光绪二十九年 (1903),刘士骥与李寿田、林钺、谭锡光等策划改清代书院兴贤书院为龙门官立高等小学堂,发展新式教育。这首先得解决经费问题。早在嘉庆九年(1804),龙门县重修文庙,知县师保元提出一个筹集经费的方案。清代征收田赋,向来以火耗、羡余等名目上浮,龙门县一向规定,每两粮额上浮至按白银一两七钱五分征收。师保元则提议,暂行征收至按白银一两八钱五分正,多收一钱银,约可得千余元,作为修文庙的部分经费,并声明3年之后仍照旧章,征收一两七钱五分。不料文庙修好后,多收的一钱银却没有免去,落入历任知县的腰包。刘士骥为龙门县呈请免除加三亩捐、并收回一钱附加庙捐。清光绪三十年(1904)正月,通过两广学务处委员吴佑曾查明,决定以此款拨充经费。但时任知县一直未交出,某劣绅还遍张匿名传单,造谣攻击。刘士骥遂发布《敬告龙门本籍士绅文》,痛斥劣绅,伸张正义,同时移文县官,要求拨还该款。龙门首间新式学堂——— 龙门官立高等小学堂由此创立。

当时的新任两广总督岑春煊对刘士骥留心学务、热心教育早有耳闻,于是聘他出任两广学务处查学委员,发展新式教育。当时新式学堂草创,新旧争论风潮剧烈,潮州、嘉应(今梅州)、德庆、香山(今中山)、增城、始兴等地尤甚。刘士骥悉心考察,“审其由直,平其意气,莫不释然就理,其顽固不化者,则据实请惩,不稍回曲。”

在刘士骥的大力推广下,新式教育得以在广东、广西推行,为晚清两广教育改制作出重大贡献。

在此期间,刘士骥在广州先后创办了清平、善庆、芳村、丛桂、观成、珠光、东关等7所小学堂,规定凡旅省人士之子弟皆准入学就读。尤为可圈可点的是,刘士骥在广州期间,又一手筹办两广优级师范学堂 (中山大学前身)。为筹集两广优级师范学堂的经费,刘士骥到芳村黄大仙祠善堂住持处“化缘”,得该善堂绅董大力支持、捐资一万金为师范学堂开办费用,又负责新建学堂一所和师范学堂常年费用每年五千金。其时,广州长寿寺因案充公,刘士骥又奉准将长寿寺开作大市场,每年得金六七万,以供师范学堂常年经费。经刘士骥一番努力,两广优级师范学堂按计划建成开学,为岭南名校打下基础。

南洋视学开华人新学之风

不久,即清光绪三十一年(1905),两广总督岑春煊奏称,刘士骥在出任两广学务处查学委员任上,“遇有各属所办学堂,派往查视,均能事事踏实”,请朝廷奖励刘士骥。

同年,著名爱国诗人、镇平(今梅州蕉岭)丘逢甲也被岑春煊聘为两广学务处视学,与刘士骥成为同事。

潜心办学的刘士骥深得两广总督岑春煊器重,清光绪三十二年(1906),岑春煊还会同闽浙总督奏派刘士骥往南洋视学。

刘士骥出洋3年,遍历南洋荷属、英属数十埠,在印尼、马来西亚、新加坡等地联络华侨对已有学堂者,为之正宗旨,定教科,未有学堂者,为之筹经费,拟章程。刘士骥抵达荷属万隆时,感染了当地流行病,几乎不治,同仁劝他马上回国就医,刘士骥不从,带病坚持电请各埠学堂绅董举派代表,在万隆开大会,研究维持学务之法。

刘士骥认为需要人才管理华侨学务,于是请奏清廷派广西举人汪凤翔为爪哇岛总视学员。汪任职3年,勤于学务,一如刘士骥所料。从此,海外华侨办学者日多。

在南洋视学期间,刘士骥受到以康有为为总会长的“保皇会”的热烈欢迎。原来,戊戍维新失败后,刘士骥不顾危险,作《戊戌公案》一书为康有为辩冤。上京应经济特科时,他又上书请求开放“戊戌党禁”,赦免戊戌案内各员之罪,撤消缉捕康、梁等人之令,解除党禁,让康、梁党徒回国从事政治活动。为朋友而牺牲、冒险建言,可见刘士骥义薄云天,于是,当刘士骥在南洋视学时,“保皇会”将刘士骥以“为极同志之人”对待,礼遇有加。

从教育转实业志未酬身先死

清光绪三十三年(1907)年,应广西巡抚张鸣岐之招,刘士骥回国,入其幕中,任广西补用道,负责地方自治局的工作。次年,刘士骥被派往美洲“宣示恩信”,并游说华侨集资兴办广西实业。

踏上美洲一刻开始,刘士骥的身份向实业家过渡。刘士骥在美洲联络了欧榘甲、梁应骝、叶恩、刘义任等“保皇会”骨干到广西,谒见张鸣岐,确定创办振华实业公司,开采贵县天平山银矿和修铁路、开银行等开展兴实业计划,并率欧、梁、叶、刘等人赴美洲向华侨招股,所到之处,“侨民欢迎,股份云集”,不数月,集股三百余万,成立广西振华实业公司。

振华实业公司日益肥大的钱袋,引来了“保皇会”的觊觎。在以后的日子里,刘士骥不断收到“保皇会”要求操纵振华股款的无理要求,而刘士骥一而再、再而三严词拒绝。

民国二十五年《龙门县志》记载,在美洲筹款的刘士骥,“讵行至必珠,卜奸人 暗告士骥棍骗,当地詧察遮留之,驻美使臣出而交涉,始得释。”张鸣岐闻报,即电促回国。

清宣统元年(1909)三月,刘士骥抵广州,四月初九傍晚,他的永安里寓所突然冲进4名刺客 (另四名把门),抓住他连捅7刀。刘士骥当即毙命,实业救国梦断岭南,人生永远定格在52岁。

刘士骥被害,震动了全国,当时舆论有多种猜测:一是歹徒谋财害命,二是党派倾轧,或为保皇派所杀,或为革命派所杀。

先贤星沉消息传出后,两广及南洋、美洲华侨纷纷联名上奏朝廷严惩凶手。清廷初时也表示刘士骥是为公捐躯,要严揖凶手,但最终此案不了了之,至今仍是一桩悬而未决的历史公案。

被时人称“学界伟人”

刘士骥逝世后,盛大的追悼会举行,刘士骥的生前好友作挽联无数,其中丘逢甲作挽联曰:“贪夫徇财,烈士徇名,公得名矣!圣人不死,大盗不止,孰能止之?”语极悲愤。《桂省官绅学商追悼刘征君祭文》,则主要赞赏刘士骥为教育所作贡献:“效忠梓里,驻迹穗垣。引疍户而读书,禁郑人之毁校。……南海盛衣冠之气,炎陬成邹鲁之风……”

纵观刘士骥,脚踏教育与实业,精通医学,尤其擅长赋诗和古文辞,与丘逢甲、邬宝珍为诗友,著有《淳州鸿雪》《经济特科廷对策》《呈都察院请免粤省苛捐》《查学案要》《刘征君演说汇编》《刘征君佚稿辑存》等十种,洋洋大观。钟荣光视刘士骥为“学界之伟人”,不是阿谀之词,乃正确评价。

叶落归根。刘士骥死后遗体归乡,这是他出生的地方,也是他长眠的地方。据说,为督促清政府破案洗冤,停棺3年才正式入土下葬。刘士骥长眠于见龙围对面的山坡上,守护着他祖父修建的百年老宅和炮楼。这是当年“下山虎”仕途的起点,也是他人生价值的发酵粉。

刘士骥的大儿子刘作楫,是晚清秀才,后来成为龙门县立中学校长,为教育鞠躬尽瘁,二儿子刘作伊,成为龙门一方名流,曾任民国龙门县县长,为桑梓多有贡献。

近百年来,刘氏家族纷纷外迁,但见龙围成为了当地知名的历史人文经典,刘氏家族重学重教、报效国家的传统,成为当地佳话。

龙门县档案局在此文的采写过程中提供了帮助,特此鸣谢。

本版文图 《东江时报》记者侯县军

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

金山工业园

龙门县城87㎡| 1室2厅 600元 面议 -

星晖南湾

龙门县城88㎡| 2室2厅 1800元 面议 -

西林美岸

龙门县城78㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

高级中学(二中)片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 750元 面议 -

上格田片区

龙门县城80㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

甘香片区

龙门县城60㎡| 2室1厅 1100元 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 2700元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城85㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

美华都城

龙门县城110㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城0㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

金河湾

龙门县城112㎡| 3室2厅 1600元 面议

-

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 88万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 65万 面议 -

云鹏花园

龙门县城106.05㎡| 4室1厅 100万 面议 -

龙翔花城

龙门县城116㎡| 3室2厅 48.8万 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城99㎡| 3室2厅 75万 面议 -

美华都城

龙门县城81㎡| 2室2厅 40万 面议 -

银湖小区

龙门县城115㎡| 3室2厅 63万 面议 -

县城中心

龙门县城110㎡| 3室2厅 62万 面议 -

半岛明珠

龙门县城56㎡| 2室2厅 25万 面议 -

金河湾

龙门县城110㎡| 3室2厅 59万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城126㎡| 4室2厅 118万 面议 -

半岛翡翠

龙门县城101㎡| 3室2厅 68.8万 面议

-

下一条:20年如一日照顾孤寡老人

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号