微信扫一扫

“趁墟”,消亡或媾变的风景

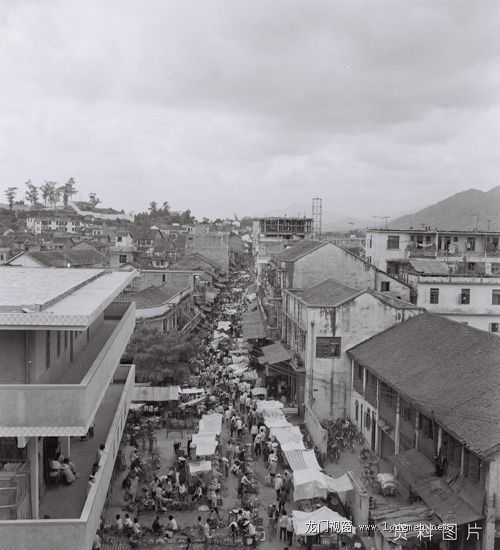

这是80年代谷行街墟日的盛况。 (资料图片)

群众在购买菜种

群众在挑选鸭苗

挑着簸箕、载着竹笼,趁墟去

这位大叔叼着烟等待顾客到来

“走,带你去趁墟!”小时候,每当听到父母这样说,我们做小孩的肯定会高兴得一蹦老高。因为在当时,我们住在农村里的小孩能够去趁墟就是一件很开心的事。

说到趁墟,它是在某个特定时期里的一种传统贸易方式,是定期而集的,即集市贸易。集市贸易作为中国内陆农业文明的一种古老遗俗,有着相当悠久的历史。各地也有不同的叫法,在我们岭南两广地区则称为赶墟和趁墟。在我们龙门,老百姓是将其称为当墟、趁墟。

那么,龙门这个当墟的传统发展到现在,有着何种演变,或者说将会如何传承下去呢?为了解情况,记者到了县城当墟最旺的一条街——谷行街一探究竟。

多数年轻人不知趁墟名堂

据《龙门县志》所记载,“龙门的墟是三日一墟,墟期分别定为阳历一、四、七;二、五、八;三、六、九。附近各墟,互相错开,以有利商品交流,互通有无,调剂余缺。”这三段墟期,不是同一个地方的,而是县城和每个乡镇都有着自己的一段墟期,例如县城是三、六、九;龙江镇是二、五、八;平陵镇是一、四、七等等。

以前,县城的趁墟当属谷行街人气最旺。但是,随着时代的改变,交通的便捷,农副产品销售渠道逐步畅通等原因,现在的人们在墟日当天进行买卖交易的意识已经淡化了不少,同时也出现了趁墟习俗逐渐落幕乃至消失的迹象。

挑了个县城的墟日,记者来到谷行街,趁了这回墟。这天,街上卖的商品跟平日的有些许不同,都是周边村民挑出来卖的菜苗、自制扫把、狗仔、猫仔等等,买、卖的人大都是中年和老年人为主。还有一个民间艺人在帮群众画一些色彩丰富的祝福诗画。在旁边看画有个八、九岁的小女孩,记者问其是否也是来趁墟的,小女孩一脸茫然,“趁墟是什么来的?我不知道,我跟着我奶奶来的。”“现在的小孩哪知道这些,你问她也没用。你应该去问那些老人才对。”一旁自称是女孩奶奶的老人说道:“这个习俗传到年轻一代,恐怕是会没多少人了解了。” 随后,记者又在街上问了好几个年轻人,都称“不知道”、“路过的”。好一点的也都只知道趁墟是做什么的,问到哪几天是县城的墟日却基本答不上来。

从过去主业到如今副业

一般而言,墟日街上卖的大都是村民自产的农产品和自制的手工艺品。那现在的他们是否依旧靠卖的这些产品过活呢?

“我在这里卖菜苗卖了二十几年了,以前当墟时好多人买的,那时候人人都自己种菜吃。当墟那天,这里很热闹的,生意也好做。所以当时家里主要就靠卖这个养家。现在的生意哪比得上以前啊,连逛的人少了很多。我的孩子都成家立业了,家里也种了田,现在只是在农闲时才来卖,打发一下时间,也挣点零花钱。”家住城西的廖婆说。

与谷行街相邻的城北市场,这里也是墟日商品交易的其中一个地方。一担担的米、谷糠,一圈圈的鸡苗、鸭苗等等,还有各种各样自制的竹农具。基本上这里卖的是不同于谷行街的商品。

家住龙城三中附近、卖鸡苗的钟姨一边给小鸡打防疫针,一边告诉记者,“我每次都是当墟日才来这里卖的,平时都没人来的,农村人就知道今天会有(鸡苗卖)。现在生意还算好吧。”钟姨告诉记者,现在种果的人多,就比较多人买了鸡苗放在果场里养,还有农村人也一直有自己养鸡的习惯。“现在只有农村人才会来趁墟的,变淡是正常的。不过,我们家是靠这个养家糊口的,当然希望多点人来啦,多点人来生意也会旺点。”问及现在趁墟人流变少的情况,钟姨向记者谈到她自己的希望。

上世纪七十年代“墟日”最旺的谷行街,在一间历史最久的剃头铺里,记者找到一位姓何的老先生,向他了解了趁墟的古往今来。

“60、70年代那时候是趁墟最盛时期。整个县城,就属谷行街的当墟最旺,早上九点钟就开市,一直到下午四点左右才散墟。周围村的村民都来这里做买卖,在街两边摆满了农产品。街头卖鸭苗、鸡苗、猪苗等,街中、街尾就卖粮油、菜种、竹箩等农副产品和农具。除了卖东西的,还有一些江湖术士在卖狗皮膏药,有时候还会有江湖艺人耍猴子。什么都有,那场面很热闹的,人挤人,自行车都别想进来。”何大叔跟记者描绘了以往墟日的热闹场面。他今年64岁,在这条街上住了四十几年,可以说是见证了趁墟这一习俗由盛转衰的过程。“当时在这附近的木匠街里有一间茶楼,叫新原楼,那些村民中午都不回去的,就是在那家茶楼吃饭、喝茶。那间可说是当时最早的一间茶楼了。”如此看来,当时的趁墟习俗还带旺了饮食行业。

“后来到了80年代中期开始,就有一些市场陆续兴起,好像东门市场、太平市场等等,从那时候起趁墟的人就慢慢地开始少了,因为平时一些东西在市场都能买到,就分流了一些顾客。到了现在这个年代都差不多消失了,还不知以后能不能保存下来呢。”何大叔说。

趁墟能否得到传承

趁墟这一传统习俗面临着慢慢消失的境地,那相关部门是否规划采取一些措施去保护这些民间习俗呢?为此,记者走访了县有关文化部门。

县文化部门相关负责人称,他们正在做一些民间习俗方面的调查。“关于趁墟这一习俗的调查应该会在年底才开展,调查结果如果是有保存价值的,我们就会做出相关保护方案,以保证这些习俗能够得到传承。” (沈知尚 刘耀龙)

□ 记者手记

龙门“趁墟”可与旅游结合

龙门趁墟的习俗,从早期兴旺、热闹,发展到现在的逐步淡出历史舞台,其间的种种经历、原因已不必过多地探究。我们应该关注这一习俗是否值得保护传承及其办法。或者说,它是否能有另外一种发展演变?

打开网页,搜索“趁墟”一词,得到最多的结果是广东省阳春“高流古墟”。

据载,如今的阳春高流古墟已不仅仅是集市。该古墟凭借其深厚的文化底蕴,结合它的历史性和现实性,精心打造出高流古墟品牌,使之成为当地和周边地区市民群众一年一度为之向往的购物、观光旅游胜地。在每年的高流开墟日,除了来自周边县、市的商贾将自产的竹木制品以及农具、工艺品、农副产品带到高流圩交易外,文人墨客也趋势而来,于河畔林荫间把盏畅饮,纵论古今;也有痴情男女相约而来,于花间溪旁细斟月老相托之事;更有远道亲朋相邀而合,一叙亲情。此外,它除了保持传统的活动习惯外,还组织了醒狮、八音、粤曲表演、山歌对唱等民俗风情表演,以及举办“法律进农村”等宣传活动。如此,高流古墟被做成了一个独具一格的、丰富多彩的专业墟市。

反观龙门的墟市,本身并不缺少历史底蕴。而且,龙门的经济也在稳步发展中。《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的实施,将龙门纳入了珠三角的范围,还有不久后广河高速、粤湘高速龙门段等高等级公路的建成,打通了龙门的交通脉搏。天时地利人和皆具,只待乘风。

龙门趁墟这一习俗应得到有关部门的重视与规划,借高流古墟之石,乘经济发展的东风,与旅游相结合,从而使我们龙门的文化软实力得到发展。(沈知尚 刘耀龙)

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

谷行街片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 600元 面议 -

合景天樾四季

龙门县城100㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

金河湾

龙门县城125㎡| 3室2厅 1800元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城106㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城88㎡| 2室2厅 1500元 面议 -

半岛明珠

龙门县城56㎡| 2室1厅 1000元 面议 -

银湖小区

龙门县城100㎡| 2室2厅 1600元 面议 -

新城区(体育馆)片区

龙门县城45㎡| 1室1厅 650元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城110㎡| 3室2厅 2100元 面议 -

西林路片区

龙门县城45㎡| 1室1厅 650元 面议 -

半岛明珠

龙门县城78㎡| 2室2厅 1300元 面议

-

半岛翡翠

龙门县城95㎡| 3室2厅 60.8万 面议 -

星晖家园

龙门县城91㎡| 2室2厅 41万 面议 -

龙翔花城

龙门县城120㎡| 3室2厅 48.8万 面议 -

银湖小区

龙门县城115㎡| 3室2厅 58.8万 面议 -

西林路片区

龙门县城160㎡| 4室2厅 56万 面议 -

星晖家园

龙门县城120㎡| 3室2厅 73万 面议 -

西林美岸

龙门县城140㎡| 4室2厅 95万 面议 -

名仕嘉园

龙门县城127㎡| 3室2厅 48万 面议 -

美华都城

龙门县城188㎡| 4室2厅 102万 面议 -

美华都城

龙门县城168㎡| 4室2厅 103万 面议 -

云鹏花园

龙门县城105㎡| 3室2厅 59万 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城106㎡| 3室2厅 50万 面议

-

上一条:4300床棉被温暖龙门困难户

-

下一条:平陵圩镇打110米深井取水

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号