微信扫一扫

龙门县靠打生态牌走出科学发展新路子

BT成果——东较文化广场。

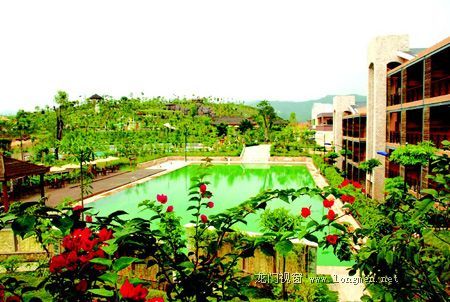

旅游新亮点天然温泉度假区。

时尚小区及在建河堤。

即将竣工的惠民工程穿城大道。

龙门县始建于明弘治九年(1496年),据史载:“其地为增之上龙门,故以龙门名县立”。曰龙门,符其险要奇秀之实。也许更多人相信“鲤鱼跳龙门”之说,而实现“鱼跃龙门”的梦想,正是改革开放30年来每位龙门人的美好祈愿。

从偷偷摸摸搞包干,到大张旗鼓招贤士;从“小四园”、“小水电”,到大水泥、大旅游,从全国首批5个初级农村电气化县之一,到中国现代民间绘画画乡,中国年桔之乡,广东省旅游强县,广东省林业生态县……龙门人告别贫穷,走向小康。30年来,全县国内生产总值,从1978年的8011万元,增加到2007年的42.57亿元,农民人均年收入从当年的102元增加到4381元。如今的龙门,以其得天独厚的生态环境和如火如荼的休闲旅游,催生科学发展“酵母”。

龙门迎来第一个春天

【时 间】:上世纪80年代

【关键词】:包干到户 招贤纳士 一专四小

1978年冬天,中国奋然撞开一个新时代的“大门”:

十一届三中全会可谓决定中国前途命运的战略“拐点”——从“以阶级斗争为纲”转移到“以经济建设为中心”。

地处珠三角边缘,九连、罗浮两大山系之间的龙门,于地缘,说不上什么优势,却能得风气之先,在改革开放初期风生水起,在天时,在地利,在人和,更在胆略。龙门县委书记、县人大常委会主任邓炳球形象地将这一时期称为“龙门的第一个春天”。

“1980年,《广州日报》专题报道了龙门的包产到户,其实早在1978年,龙城公社李洞大队有个村就偷偷摸摸地搞起了分田到户。”时任该县农委副主任的刘锡池回忆说。

穷则变、变则通,而变革必然伴随着不解与争议。当时有不少人不理解,认为这是在走回头路,有户人家在大门口贴了幅对联,“欢欢喜喜分田地,三十年前今又昔”,横批,“不明不白”,这幅对联代表了当时不少农民的心态。

民心所向者,势如破竹;民意所系者,下自成蹊。1980年春节一过,全县分田到户的局面已十分明朗,当年有506个生产队实行包产、包干到户生产责任制。1981年则增加到1945个,占全县生产队数的93.4%。

改革开放发轫之初,如果说偷偷摸摸搞分田到户算作“破冰之作”,那么,1982年面向全国招贤,可以说让世人充分领略了龙门县的大手笔。

改革初期,该县文化教育底子薄,人才缺乏,1980年,全县只有1人考上大学。县领导班子意识到,要发展,必须首先引进人才,但人们似乎没想到,一个山区县居然把“招贤启示”登上了《人民日报》,提出解决家属户口问题、子女入学等问题,一下子吸引了北京、湖北、湖南、广西等地众多人才的关注,仅当时的县水电局就来了3名大学生。

“现在看起来顺理成章的事情,在当时是要冒很大的风险的,搞不好丢官不说,还可能扣上一顶帽子。”时任该县水电局副局长的邓自坚说。

人才引进为改革初期龙门的步步为先提供了可能,而接下来建设“一专四小”,发展“小水电”,也确实让龙门长了脸。

“一专四小”,即专业户,小果园、小杉园、小竹园、小茶园。这种转变,缘自该县从“抓粮”到“抓钱”的转变。随着家庭联产承包责任制的实施,劳动效率提高,农村出现了大量剩余劳动力。县委、县政府积极引导农民改变仅靠粮食生产的单一经营模式,把发展农业经济的重点从“一分田”转移到“八分山”上,提出“优势在山、潜力在山、致富在山、靠山吃山”的指导思想,该县财政更是挤出250万元和银行贷款140万元(由县供销社贴息3年),扶持农民积极尝试“一专四小”。

这与之后的“稳农、重林、兴工、活商”可谓一脉相承。1980年,龙华公社龙石头大队实现小果园户均0.23公顷;到1998年,该县36327户农民办“小四园”33732个,面积17700公顷。

与此同时,全县各类专业户如雨后春笋般冒了出来,到1987年,全县多种经营专业户2405家,经济联合体1265个,当年创造产值4313万元,占当年农业总产值的53.7%。

龙门河汊众多,造就了“小水电”的蓬勃发展。该县1979年开工兴建大型天堂山水库,因国家政策调整,1981年工程缓建,直至1987年复建,1992年8月下闸蓄水,同年10月电站机组并网发电,历时13年。其间,该县建成53座小水电,总装机容量达66535千瓦。

1982年8月18日《人民日报》在《解决我国农村用电的重要途径》的报导中称,党的三中全会以来,各地实行“自建、自管、自用”的政策,广东省龙门县每年就向广州输电两千五百万千瓦时。龙门县由此成为全国首批5个初级农村电气化县之一,并于1985年通过国家验收。

从“四门紧闭”到四通八达

【时 间】:上世纪90年代

【关键词】:交通建设 四大出口 河堤工程

龙门县城到广州市仅160公里,至惠州97公里,距深圳160公里,但县内道路建设相对落后,上世纪90年代初期,龙门没有一条上等级的过境公路,“四门紧闭”制约了龙门的经济发展。

一位老教师回忆说,当时只有龙门中学设立高考点,其他中学的考生由于路途远,路况差,晴通雨断,安全隐患大,交通不便,学生到龙门参加高考基本是靠步行,坐拖拉机。学校担心延误了考生参加高考的时间和临考发挥,要求学生在高考前几天就来城里集中复习。

土特产难以运销出去,外面的企业想进来,一看坑坑洼洼的道路,早就退避三舍。

于是,“想致富,先修路”的口号在龙门叫响。从县委书记、县长到机关干部到普通群众,有钱出钱,有力出力,人人修路,发展龙门……

1981年,扩宽增龙公路龙门段路基71公里;1984年,开通从化温泉到南昆山的温南公路;1987年至1997年,先后投资1239万元用于公路建设,主要用于扩建、改建增龙、杨平公路龙门段,铺设柏油路面;1993年至1997年,投资22369万元建设龙新公路、金龙大道、龙塘公路等主干道,铺设混凝土路面,连接起105国道和205国道,从而结束了龙门无过境公路的历史。

近年来,随着龙门县经济建设的不断加快,交通状况也明显得到改善,“四大出口”(金龙大道、增龙公路、龙塘公路和龙新公路)相继开通。2005年全县公路通车里程1646公里,公路密度由2000年的每百平方公里65.6公里提高到71.7公里。

路通财通,上世纪80年代全县只有14家“三来一补”企业,而1993年至1997年4年时间,全县签订利用外资合同96宗,实际利用外资8274万美元。到2000年,1年时间就发展内联企业49家,引进资金2.4亿元,出口总额2639万美元。

而实施县城西林河河堤治理工程,绝对是龙门城市建设的点睛之笔。

西林河岸风光美,下雨大水满街流。狂放不羁的西林河令龙门人既爱又怕。从1981年开始,龙门人就开始了对一河两岸的整治,由于受经济条件制约,工程进度缓慢,到上世纪90年代,该县陆续加大投入,相继建成一河两岸浆砌石河堤5704米,以及西林大桥、西林电站,实现了利用河水蓄水发电,美化沿河环境的功效,并按路堤结合建成沿江路等城市主干道。整治后的西林河变乖了,变靓了,水的灵气浸润着每一位龙门人。

龙门是间香水店 污染项目请靠边

【时 间】:2000年至今

【关键词】:农民画 生态旅游 龙门年桔 三大水泥

我市流行这样一句话:80年代送礼送土特产,90年代送礼送电子产品,如今送礼送龙门农民画。农民画乡、天然氧吧、年桔之乡等响亮的名字,成为龙门的代名词。

跨入21世纪,龙门进入了发展的快车道。新一届县委、县政府领导班子审时度势,确立了打造“珠三角生态后花园”的总体定位和不拼总量拼质量、拼人均,不拼眼前拼长远、拼生态、拼绿色GDP的发展理念,提出“人本立县、生态立县、工业富县、旅游旺县、农业稳县”的总体战略和“一年打基础、二年见成效、三年通高速、四年翻一番、五年大发展”的总体目标更是勾画出龙门崭新的发展轮廓。

丰富的矿产资源,造就了龙门蓬勃发展的建材业,而一度的无序开采,让绿色山体“伤痕累累”。

2007年9月13日召开的龙门县委工作会议上,谈到“生态立县”时,邓炳球以少有的严厉语气提出,不能吃光祖宗粮、挖断子孙根,明确要求坚持开发和保护并重,科学合理地保护和利用好资源,重拳打击滥开乱采矿产及林木资源行为。

正是在这种强力举措的推动下,2007年下半年,全县关闭83家瓷土矿开采点。与此同时,该县积极做大龙头产业,推动塔牌、环球、光大等三大旋窑水泥项目生产挖潜,2006年上半年三大水泥生产总量才250万吨,目前达到800万吨,等于再上了3个水泥项目,壮大了项目个体,避免了“村村点火、处处冒烟”的粗放式经营模式。

今天的龙门,环境保护、环保项目成为点击率最高的词汇。

一个小故事,也许更能体现龙门县领导班子的环保意识。有位客商想到龙门投资数亿元办养猪场,邓炳球形象地说道:“我们龙门是间‘香水店’,你要来‘卖咸鱼’不合适吧。”该客商一听就打消了此念头,后来提出要办环保、生态项目。

农民画和年桔,同样是“龙门制造”的亮丽品牌。近年来,龙门县委、县政府着眼于农民利益,主抓农民画和年桔的产业化工作,不遗余力地进行品牌打造和宣传推介。在今年举行的首届年桔文化节上,龙门年桔拍出了7.8万元的天价,“岁岁红”等品牌被推向了人民大会堂,龙门县领导还带队到北京去推介年桔。去年,龙门县荣获“中国年桔之乡”称号,并获得了中国龙门年桔原产地认证。2007年,全县橙柑桔总产量达27万吨,比1978年增长22.3倍,其中,龙门年桔19.4万吨。

奥运期间,龙门农民画有幸进入奥运殿堂,引起了众多中外游客的关注。农民画以其独特的绘画技法和彰显岭南特色的风格,被世人称羡,龙门因之被国家文化部命名为中国现代民间绘画画乡,农民画因龙门独特的地域文化而繁衍传承,龙门因农民画而名扬天下。

龙门素有“天然氧吧”之称,透过这组数据,就能品味出绝非浪得虚名:全县森林覆盖率76%,东北、西南片超过80%,其中南昆山、桂峰山森林覆盖率达98%。

这一切,与近年来该县领导班子以一贯之的“保护第一、开发第二”的可持续发展战略思想是密不可分的。县委副书记、县长许志晖介绍说,凭借良好的生态环境优势,近年来引进了龙门铁泉、南昆山温泉大观园、十字水森林度假村、云天海森林度假村、十里水湾等众多高质量的生态休闲度假项目,今年1—10月,全县共接待游客243.27万人次,实现旅游总收入9.76亿元,同比分别增长了40.5%和68.5% ,创历史新高。

一项项制度创新措施出台,一步步完善市场经济体制,义无反顾地奔向一个既定目标:珠三角生态后花园。1988至2007年,全县GDP从2.6亿元增长至42.3亿元,增幅达15.4倍,年均递增14.2%;人均GDP从970元跃升至13196元,增幅12.6倍。2008年1-6月,全县完成地区生产总值达到19.8亿元,比增13.6%。有5项主要经济发展指标增幅位居全市第一,综合增长率在全省县(市)中历史性地排名第一,创下龙门30年来含金量极大的“全省第一”。

在谈到龙门改革30年历程时,邓炳球的一席话道出了其中真谛:以史为鉴,可以知兴替! 改革开放以来,在上级党委、政府的正确领导下,龙门历届县委、县政府励精图治,全体干部群众团结拼搏、不懈努力,使全县经济和社会发展取得了巨大进步,社会和谐稳定,人民安居乐业。尤其是近年来,通过搞资源经济开发和实施“生态新政”,为建设富民强县奠定了坚实的基础。而今的龙门,是生态龙门,轻装上阵的龙门,厚积薄发的龙门,优美的自然生态环境是龙门发展的酵母,科学发展是龙门永恒的主题。(本报记者田铁流 特约通讯员陈建清)

-

下一条:龙门:迎来新一轮发展的春天

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号