微信扫一扫

阿婆乐当传承人 教得阿妹把歌唱

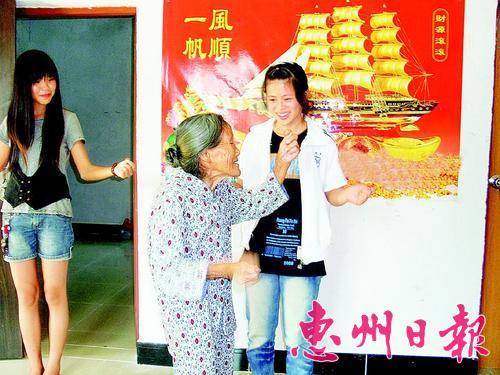

谭松娣在教学生唱民歌。 本报记者费 燕 翻拍

龙门县蓝田瑶族乡的瑶族民歌是惠州众多民歌类型中的一种,它以自己独特的方式经过历史变迁流传至今。瑶乡人平常以歌代言,用口语化的民歌表述自己的感情,特别是在中秋佳节等一些特殊节日,民歌在瑶乡人生活里扮演了一个重要角色。如今,在蓝田瑶族乡还有哪些人在唱民歌?他们背后又有怎样的故事?近日,《惠州日报》记者带着疑问进乡探访。

以前男男女女都会唱,就像人们聊天一样

“前门打正三分锁,后门打正铁门笼,骑劳蚁仔蜓吾过,你想连娘好大难;吾怕你前门锁了锁,吾怕你后门删(音)了删(音),虎都有眼睡日,自然岭上料花颜。”近日,蓝田瑶族乡杨屋村82岁高龄的谭松娣阿婆赤脚而坐,中气十足,随意开口就来了一首男女对唱的 《捡柴情歌》。在熟悉的曲调中,她仿佛一下回到几十年前随处唱瑶族山歌的年代。

说起唱瑶族民歌,谭松娣的眼睛一下放了光。“在我小时候,唱山歌是一种生活习惯。上山砍柴、下田种地、做家务……都有相应的山歌仔。”老人一下打开了话匣子,向记者描述着当年唱歌的情景。在谭松娣看来,那时唱歌并没什么特别,男男女女都会唱。“结婚前少男少女之间不怎么讲话,就以山歌对唱的形式交流。”她笑着说。

谭松娣19岁结婚,在她40来岁时,丈夫不幸离开人世,坚强的她咬着牙拉扯大了6个子女。谭阿婆说,那些年日子过得很苦,一个女人当几个男人用,但每天劳作时她都不忘把山歌唱起来。“当地人唱瑶族民歌就是在抒发心里情感,开心的、苦闷的都通过歌声表达出来。”一旁做翻译的蓝田瑶族乡文化站站长杨柏喜说。“总之那时个个都会唱,唱歌就像你们现在聊天一般。”对于从没上过一天学的谭松娣来说,她不一定能准确解释出什么叫抒发情感,她只知道,唱着山歌劳作起来更有力,心里也畅快。

“在当地,现在很多五六十岁的妇女都不会唱了,年龄在80岁左右的那些阿婆有一部分还会唱。”据杨柏喜介绍,目前蓝田瑶族乡传授瑶族民歌、舞火狗歌舞的人已为数不多,且多为上了年纪的阿婆,谭松娣便是其中之一。

做民歌传承者,有人愿意学她就不厌其烦地教

谭松娣说,融汇了瑶族歌曲和舞蹈的“舞火狗”是蓝田瑶族少女的一种成年礼。蓝田瑶族乡对女性有这样的习俗:每个少女至少要参加3次舞火狗活动,才能进入成人行列,获得结婚的权利。此外,“舞火狗”在当地还有驱邪祈福的意义。

“因为一些历史原因,虽然现在还保存着这个习俗,但淡化了很多,很多年轻人都不那么熟悉了。”谭松娣说,自己一个字也不会写,不懂得什么叫做传统文化,她只知道这些都是祖辈留下来的东西,就要爱护它,让它能一代一代传下去。每年农历八月十五,谭松娣自发当起了舞火狗带头人,每年为村里的少女们前前后后地准备着舞火狗成年礼。

作为蓝田瑶族民歌和 “舞火狗”的传承人,年事已高的谭松娣虽然背驼了,牙齿也几乎掉光了,但对每个上门求学的人她都非常热情,同样的话她总能不厌其烦地一遍又一遍讲解。杨柏喜说,这些年中,谭松娣教过的人至少有800人次。

“有人愿意来学,我就愿意教,不管什么时候都行。”谭阿婆开心地说。

传统习俗进课堂,中学生学习瑶族民歌和“舞火狗”

由于当地政府部门的重视和当地村民的执着,在现代社会中,舞火狗这样的传统仪式,仍能这样一脉相承地保留下来。杨屋村约有五六百名村民,几乎每一年这里都会举行舞火狗仪式。仪式上,能看见这样一支队伍:近30名十五六岁的女孩腰间和手臂扎着黄姜叶,叶上插满点燃的香;头戴一顶竹笠,四周也插满香,双手各持3支香,边走边唱着古老的民歌,穿街过巷舞拜。这正是蓝田民族中学的“舞火狗”队。对于老一辈瑶族人来说,舞火狗的意义不仅仅是中秋节一个仪式,更是一种文化的传承与纪念。而随着时代发展,当地的瑶族村民长期与汉族人混居,对于民族传统文化的深刻意味,大多数并不了解。因此,作为蓝田瑶族乡唯一的一所中学,蓝田民族中学特意开设了学习瑶族民歌和“舞火狗”的课程,目的不在于让孩子登台表演,而更注重于一种文化传统的传承,让孩子们在兴趣中了解传统文化,并能把传统文化传承下去。

该校舞火狗队唯一的教师刘琼娟介绍,开展教学时采取曲、舞分开的方法:瑶族民歌和“舞火狗”的唱词部分穿插在初一、初二学生的音乐课教学中,目的是让所有孩子都能把基本曲调学会;而“舞火狗”的舞蹈部分主要针对初三女学生组成的舞蹈队,利用课余时间专门排练,同时也有一些感兴趣的队外学生自发参与学习。

今年37岁的刘琼娟是土生土长的本地人,在她记忆中,奶奶那辈人里很多民歌好手,她们随口便可以哼出民歌,而且非常流畅,不像现在还要读谱看歌词。“儿时舞火狗是非常隆重的仪式,身上、头上的香插得满满的,熏得眼泪流不个停。但那热闹的气氛我至今忘不掉,快乐又有意义。”刘琼娟感慨地说,自己师范毕业后顺利回到蓝田民族中学当音乐老师,实现了儿时的教师梦,所以在教师生涯中她非常珍惜任何一次可以参加学习的机会。刘琼娟主动参与了文化部门组织的培训,她暗暗告诫自己,一定要把家乡习俗一代代传承下去。“火狗仔,仲吾来,阿哥啊,对面河堤顶妹来。团圆节时,我想来时会阿妹,阿哥顶你顶到该,屋迳有菜都挪煤来。”刘琼娟开心地即兴唱了起来。

捡柴情歌

“前门打正三分锁,后门打正铁门笼,骑劳蚁仔蜓吾过,你想连娘好大难;吾怕你前门锁了锁,吾怕你后门删(音)了删(音),虎都有眼睡日,自然岭上料花颜。”

歌词大意:女:“我的门都上了锁,蜘蛛蚂蚁都过不来,你想进来是很难的事。”男:“我才不怕你锁了锁,插了栓,老虎都有打瞌睡的时候,我自然有我的办法进来。”反映了男子追慕心仪女子的决心。

本组文字 本报记者费 燕

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

半岛明珠

龙门县城125㎡| 3室2厅 1800元 面议 -

半岛明珠

龙门县城120㎡| 3室2厅 2200元 面议 -

西林美岸

龙门县城0㎡| 2室1厅 1800元 面议 -

名仕嘉园

龙门县城0㎡| 3室2厅 2500元 面议 -

云鹏花园

龙门县城0㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

未知小区

龙门县城0㎡| 2室1厅 1500元 面议 -

星晖南湾

龙门县城0㎡| 3室2厅 1600元 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

西林美岸

龙门县城80㎡| 2室2厅 1800元 面议 -

星晖南湾

龙门县城80㎡| 2室2厅 1400元 面议 -

星晖南湾

龙门县城105㎡| 3室2厅 1600元 面议

-

合景天樾四季

龙门县城105㎡| 3室2厅 55万 面议 -

甘香单位宿舍

龙门县城104㎡| 3室2厅 36.8万 面议 -

甘香单位宿舍

龙门县城104㎡| 3室2厅 37万 面议 -

美华都城

龙门县城167㎡| 4室2厅 98万 面议 -

西林美岸

龙门县城117㎡| 3室2厅 73万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 63万 面议 -

西林路片区

龙门县城80㎡| 3室2厅 30万 面议 -

东门路片区

龙门县城102㎡| 3室0厅 46万 面议 -

龙翔花城

龙门县城166㎡| 4室2厅 88万 面议 -

美华都城

龙门县城125㎡| 3室2厅 89万 面议 -

金河湾

龙门县城102㎡| 3室2厅 60万 面议 -

名仕嘉园

龙门县城133㎡| 0室2厅 50万 面议

-

上一条:瑶族民歌多为男女对唱情歌

-

下一条:计划停水通知

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号