微信扫一扫

龙门一小村庄三次迁村址 邻里和谐获评文明示范村

小径村民小组一角。 (资料图片)

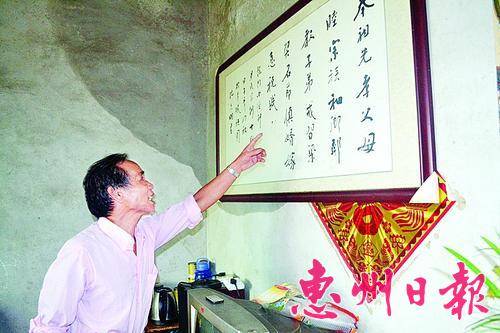

村民梁立居向记者展示《梁氏家训》。

在龙门县城通往蓝田瑶族乡的公路附近、距离县城约6公里的地方,坐落着一个获得广东省卫生村、惠州市宜居示范村、惠州市森林家园和龙门县文明村示范点等众多荣誉的小村庄,它就是龙田镇邬村村小径村民小组。

三度迁居,怀念故乡沿用小径村名

由龙蓝公路拐入小径村的村道,可见村道两旁植满绿化树,往外延伸是碧绿的稻田和青山。一进入小径村,是宽阔的设施齐全的文化广场,广场后则是规划整齐的一幢幢小洋楼。小洋楼庭前屋后的九里香等花树发出阵阵清香,老人带着小孩在广场玩耍嬉戏……处处呈现一派安乐祥和的景象。

有谁会想到,这里的村民为了支持祖国的建设,经历了多次迁移。

“这里像我这样年纪的村民都见证了小径村的几度迁移。”现年63岁的村民梁立居回忆说,1958年因支持新丰江水库建设,居住在河源锡场镇径尾村的大部分梁氏村民及一户张氏、一户杨氏村民共约130人迁移到惠东县平山镇居住。当年,仅有6岁的梁立居也跟着父母一起迁到了惠东。“当时年纪虽小,但仍清晰记得在平山的艰苦日子。”梁立居说,“平山镇的移民多,加上各地都处于粮食紧张时期,移民大多是吃不饱的。”由于饥饿等原因,在平山镇居住3年后,过半由径尾村来的移民又迁到龙门县王坪镇刘村。1977年,因建设白沙河水库,原来的移民就迁到了现龙田镇邬村村小径村民小组。“因为怀念故乡,我们无论在惠东,还是到了龙门的刘村和邬村,村民小组名都沿用旧名——— 小径村。”梁立居说。

政府扶持,移民富了住上洋楼

现年77岁的村民张观春回忆说:“当时的村民都听党和国家的话,知道配合国家建设要迁移时,都非常支持。”张观春说,党和国家也没有亏待移民,1961年一到龙门县王坪镇刘村,除了配有住房外,龙门县委、县政府还拨钱给他们买粮食、买耕牛等生产工具,每人还配有近一亩田地。

“有了田地后,移民们就掀起了生产大热潮。”张观春说,当年由于移民勤劳,加上土地肥沃,刘村的粮食平均亩产接近1000斤,刘村的农田因此也成为了市、县级的粮食生产示范点。张观春家里有8口人,其中有5个小孩和1个老人,虽然只有他和妻子两个劳动力,但因为田地充足、粮食丰收,家里也没挨饿。

本世纪初,龙门县委、县政府为了改善小径村移民的居住条件,每户村民补助一定资金建设新房,并对房屋建设进行规划指导,让很多村民建起了小洋楼。现在的张观春,住着2层的楼房,家庭收入稳定,平日在广场散散步,到邻居家串串门,遇上寒暑假就帮忙照看曾孙女。“当年做梦都没想到能过上这么幸福的日子。”张观春说。

邻里和谐,被评为宜居示范村

“奉祖先、孝父母、和兄弟、睦宗族、和乡邻、教子弟、戒习染、奖名节、慎婚嫁、急赋税。”在小径村民小组,这朗朗上口的家规家训广为传诵。小径村民小组小组长梁慧强介绍,随着与龙门当地人联婚,与周边村民接触,该村原有的习俗慢慢都被同化了。“但不变的是仍谨记祖先留下的《梁氏家训》。”梁慧强说,村民们都孝顺长辈,邻里团结和谐,村里治安稳定,无吸毒人员、赌博人员及游手好闲人员。

据介绍,如今的小径村建有设施完善的文化广场,并配有文化室、道德讲堂。近年来,该村先后被评为广东省卫生村、惠州宜居示范村、惠州市森林家园和龙门县文明村示范点。

该村计划今年建设污水处理项目,建设竹林公园,并统一装修村里的小洋楼外墙,更加美化、绿化村里环境。同时,计划成立醒狮队以丰富村民的文化生活。

相关链接

小径村迁徙史

小径村全村现有人口28户 194人,居住着梁、张、杨三姓移民。

据 《梁氏新族谱》记载,梁氏最早的祖先出在周朝,梁姓祖先以国都名作为姓氏。清朝时期梁氏家族的一个分支迁移至河源锡场镇径尾村(原属新丰管辖),建立村庄定居。1958年,新中国建设新丰江水库,为配合国家建设,梁氏与张氏及杨氏一起迁移至惠东县平山镇。后因各种原因,于1961年迁移至龙门县王坪镇刘村。1977年为配合建设白沙河水库,又迁移到龙田镇邬村村。

本组文/图 本报记者黄宇翔 通讯员李秀颜

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

星晖南湾

龙门县城122㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

金山工业园

龙门县城87㎡| 1室2厅 600元 面议 -

星晖南湾

龙门县城88㎡| 2室2厅 1800元 面议 -

西林美岸

龙门县城78㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

高级中学(二中)片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 750元 面议 -

上格田片区

龙门县城80㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

甘香片区

龙门县城60㎡| 2室1厅 1100元 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 2700元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城85㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

美华都城

龙门县城110㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城0㎡| 3室2厅 2000元 面议

-

美华都城

龙门县城137㎡| 4室2厅 73万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城126㎡| 4室2厅 113万 面议 -

半岛明珠

龙门县城122㎡| 3室2厅 63.8万 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城99㎡| 3室2厅 75万 面议 -

上林华府

龙门县城125㎡| 4室2厅 95万 面议 -

甘香片区

龙门县城81㎡| 8室3厅 100万 面议 -

上林华府

龙门县城110㎡| 3室2厅 75万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 88万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 65万 面议 -

云鹏花园

龙门县城106.05㎡| 4室1厅 100万 面议 -

龙翔花城

龙门县城116㎡| 3室2厅 48.8万 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城99㎡| 3室2厅 75万 面议

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号