微信扫一扫

绳武龙江古围屋 文韬武略显峥嵘

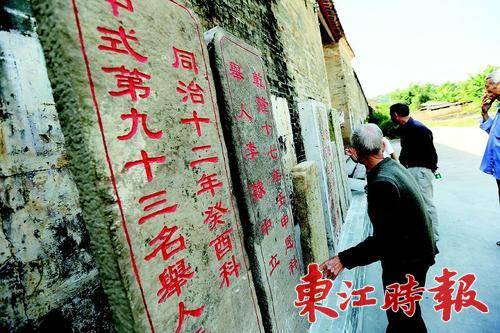

绳武围大门两侧立着先辈遗留下来的石碑。

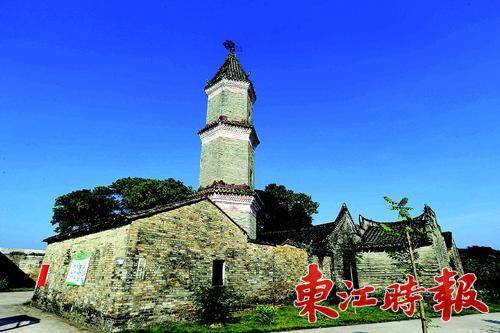

文笔塔的旁边就是书院。

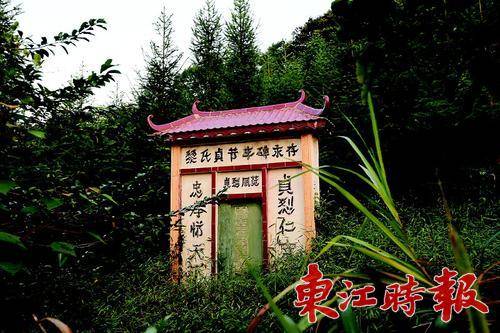

黎氏贞节碑。

盛秋,一拨又一拨的旅游者行摄于惠州北部的龙门山野,他们沿着增江河畔进入龙华镇水坑村与绳武围,试图用镜头与心灵去读懂当地的一支名门望族———龙华李氏家族。

这是岭南先民在山水之间开基落担、开枝散叶的杰出代表。龙华李氏的始祖于宋代由韶关南雄珠玑巷南下番禺,后建业于龙门,历数代后于元代迁居龙华蓼溪嶂,先后开辟出龙江围(即今水坑村)和绳武围(今又称新楼下)等建制恢宏、构建精美的围屋。在明清两代,龙华李氏以文教聿兴、文武之才蔚起、出仕众多、经商有道,显赫于增江上游西林河畔。这个繁衍了700多年的家族至今留下的围屋、家祠、文笔塔、书室、功名碑、碉楼、“女房”、贞女墓等众多载体,为古代岭南人的播迁与发展留下了厚重的注脚。

家族名片

龙华水坑村以及由水坑村分支出去的绳武围、山下埔、上新围等附近村落,均为李姓村民,已历二十五世,有近3000人。其先祖于元初开基于增江之畔、龙华蓼溪嶂下,兴围建塔,读书经商两不误。文教方面,涌现“明岁进士”李梅庄、清道光举人李铨以及绳武围清代众举人等出仕登途之才;经商方面,李氏家族的物业涉及石矿、船运、龙华圩商铺,雄霸一方。

数百年以来,龙华李氏家族的家业几经沉浮,也曾面对山贼洗劫,但这个家族留下的古建筑和地方志族谱中的“威水”记载,依旧让人心旌摇动、莫名倾慕。龙华李氏,用他们的生存智慧,在远离城镇空间的山水交融处,构建起一个乡土世界。

上篇:水坑李氏

蓼溪龙江围 活着的古村

始祖追随宋帝至死为抗元英雄

始祖李延龄

宋末起兵勤王抗击元军

龙华水坑村在古时称“蓼溪龙江围”。即便用今天的眼光来看古人对村址的选择,人们依然会惊叹古人的审美能力。

地方志称龙门县在“万山之中、磅礴蜿蜒”,蓼溪嶂在城南20公里,“拔出诸山之表,周围三十里,仰观绝顶,芙蓉插空,列若锦屏”。蓼溪嶂诸峰竞秀,最拔耸者曰招贤峰,踞高眺远,罗浮山近在咫尺。峰上有“卧鹿”池,方二丈,游鱼常出没,冬旱不竭。龙江围选址于招贤峰山麓,“萃山之秀而结庐”,由龙江围分支的山下埔、厦塘等李姓自然村,分列其左右,一字排开。蓼溪水(当地人称“水坑”,水坑村名由此而来)“一水长环”,绕过村后西入增江。

在龙华镇水坑村委会的办公室里,悬挂着一幅全村的航拍图。“万朵红雪朝北望,一门紫气自东来”,水坑村的山川、依山而建的明清古民居、文笔塔、田野,在鸟瞰的视觉下一览无遗,那错落有致的建筑与自然相融合的默契,恍惚间将观赏者带入了梦里乡土,乡愁莫名升起。很少人知道,这是700多年前,一对兄弟循着父亲的脚步,从龙门县城郊、距离水坑更上游的增江之畔来到此处,开启了一个家族的记忆和传承。

据清道光四年(1924)龙江围《李氏家谱》记载,龙华水坑李氏由南雄珠玑巷播迁而来,始祖“宋宣政大夫”李景星先由珠玑巷迁番禺,后建业于增城西林都(当时龙门尚未建县,明弘治九年即1496年,划增城西林、平康、金牛三都及博罗一小部分建县。)李景星“来徙龙门,二世三世,代有分析,四传至(李)延龄,有子九人。”

李延龄,即李忠,号国相,为“宋镇国总戎兵、靖边元帅”,“鸬鹚、蓼溪、铁岗、番禺、从化各有建居,终于鸬鹚。”这是这个家族首个在蓼溪建居之人。李延龄活跃的年代,恰逢元朝初定、南宋南明流亡朝廷逐渐灭亡之际,“智勇绝人”的李延龄不愿被元朝抚顺,而是起兵勤王。据咸丰《龙门县志》载,南宋景炎二年(1277,元朝至元十四年)李延龄募集敢死勇士五百人,跟随制置使张镇孙袭取广州界,并屡拒战功,授都统职位。

相关史料记载,南宋祥兴二年(1279)宋朝军队与蒙古军队在广东新会崖山进行大规模海战,宋军全军覆灭,少帝赵昺投海自尽,南宋彻底灭亡。《龙门县志》记载,南宋祥兴元年(1278),李延龄随卫王(即赵籨)迁厓山,后积劳猝卒于军中。

五世李梅庄

家族承上启下式人物

由此看来,龙华水坑始祖李延龄获得的“宋镇国总戎兵靖边元帅”,只是南宋流亡朝廷的临危授命,含金量虽不高,不过却彰显了李延龄作为汉人血统的刚毅与不屈。

宋末元初,世道动乱,忙于对抗元朝的李延龄无暇照顾小家,九个儿子作鸟兽散,“或守或迁,有离而百里,有离而他属,散寓辽阔。”具体说来,老大老二居龙门城郊鸬鹚村,老五居番禺,老六老七居从化,老八老九居龙门铁岗,这七个儿子都是李延龄大老婆谢氏所生,而二老婆周氏所生的老三老四(即李秉三、李秉四,李谊、李谅兄弟)则卜居蓼溪,遂于此繁衍了一支家族。

李谊、李谅兄弟落担蓼溪的时间在元代大德年间 (1279~1307),距今有700多年,水坑李氏由这两兄弟而发祥。明嘉靖六年(1527),龙江围以及绳武围、山下埔、厦塘的子孙,修建谊谅二公祠缅怀两位先祖,印证了族谱中所写“族众虽繁而祠墓同祭”。兄弟俩本和而不同,但合祠一堂、庙食后裔,这在惠州甚至岭南都不多见。

家族发展,没有物质保障是不行的。据现年75岁的水坑村民李沛繁介绍,历代相传,水坑李氏家族在龙华拥有良田、石矿、圩亭铺位等祖产,丰厚的物质支撑了族人修围、兴学等费用。无疑,这需要数代人的励精图治。

李谊、李谅兄弟两支中,哥哥李谊的枝叶较为兴盛,弟弟一支繁衍较萎滞。龙江围的兴起以及分支绳武围的发展,都是在李谊门下。

龙江围的营建过程与时间,已经无据可考,但一座围屋的搭建,绝非一日之功。翻阅《李氏家谱》等资料可以发现,李谊玄孙李梅庄(字孟盛)是这个家族承上启下式的人物。李梅庄生卒年份阙如,李氏后人新近刻碑文称他为 “明成化十一年(1475)乙未科进士”,但供奉李梅庄的神牌却刻着“明岁进士”字眼,在历代《龙门县志》“选举·进士”一栏中却没有李梅庄的名字,李梅庄是否是“进士”尚存疑问。

李梅庄经营家业有道,除了宅前川旁膏腴美地良田无计,距村1.5公里的龙华圩也是其物业。《李氏家谱》记载,“龙华圩,梅庄祖税业也,建有铺位,建造圩亭二十四间以便商户买卖,每间租银一元,四面之铺各房起造共三十二间,后有买卖。横巷八间,又小者一间……其东街第六间为梅庄祖。”庞大的家业,使得子孙每年都有铺地租金收取,富甲一方。

为纪念李梅庄,清初李氏家族在龙江围中央、家族最重要的位置建设孟盛李公祠,该祠于清中期重修,面积约700平方米,为水坑最宏大的建筑,今人称之为“官厅”。这里三进院落四合院式布局,重檐屋顶,镬耳山墙,墙基为花岗岩石板,以清砖墙承重,前出卷双步廊,梁柱间的木雕、石雕以及笔画,手工精湛细腻,颇具艺术气息。

十一世祖李善长

明清鼎革之际怒平山贼

孟盛李公祠的堂号为蟠根堂,堂号含义不言而喻,人丁兴旺像大树一样枝叶繁密,李梅庄本人也生有五子。有了李梅庄的惨淡经营,水坑李氏渐渐成为龙华的望族,到明嘉靖六年(1527)族人修建谊谅二公祠时,已“文教聿兴,人材蔚起”。

在水坑李氏开基地,除了龙江围,还有山下埔、厦塘等比邻而居,这些都是这个家族早起的兄弟分居所致。不过,到了明万历元年(1573),水坑李氏出现了家族史上最有影响力的分家,那就是李梅庄的孙子李震达(字素闲)迁居龙华圩旁,开建绳武围,是为该围始祖。

对这段家史,水坑李氏第二十一世孙、现年81岁的李保添考究后认为,李震达志向远大,不倚祖荫,自谋大业,其到绳武围建的第一栋建筑,命名为“鼎革楼”明志。

后来的历史证明了李震达的眼光超前,他分支出来的绳武围李氏,延续了祖地蓼溪的辉煌,在明清两代成就雄踞一方的商业版图和影响后世的科举盛事。这里暂且不表。

李震达外迁,远远谈不上是损伤了蓼溪的元气,反而在此后,由爷爷打造至强盛的龙江围和孙子开基的绳武围,相得益彰,使得李氏在明清两朝成为龙华乃至龙门的名门望族。

在古代,一个家族的命运总是随着朝代更迭而发生或大或小的变更。元明更替之际,龙江围应运而生,到了明清鼎革之时,兵荒马乱,水坑李氏险遭灭顶之灾。

先是在明末,水坑李氏在龙华圩的物业被兵燹毁坏。另外,龙门县地处从化、增城两县交界,山岭险峻、地方辽阔,山贼啸聚其间,这是明代龙门立县的缘由,朝廷以此控扼山贼匪乱。然而,漫漫历史中,山贼隐患难绝,他们无比眼红水坑李氏家业。明崇祯十七年(1644,又是清顺治元年)的“甲申之变”,使得明清交替。《李氏家谱》记载,那一年,“土贼李培芳、易昌、唐隆啸聚塔岭下,蹂躏其乡。”山贼盘踞龙江围,李氏死伤无数,未死者无家可归。

到清顺治十年(1653),“少倜傥有雄略、虬须星目、臂力绝人”的李善长,誓不与贼人共生,挺身赴官府请兵剿贼。龙门知县方以宁遂命人领兵进剿,李善长亲为向导,直捣贼巢,擒斩李培芳等,贼人余党溃散,龙江围始得复业。

因剿匪有功,李善长初被授增城把总,第二年转东莞千总,不久又擢提标守备,卒于清康熙初年。族人感念李善长平贼之功,将其附葬在祖坟之左。

十四世祖李位庭

建文昌阁撑起一乡文风

从明转清,凭借李善长之勇毅,水坑李氏完成了艰险的转身,又继续起步。毁于明末的龙华圩物业,到了清康熙中期修复了,虽曾被奸佞之徒抢占,后得官府秉公办事,水坑李氏复得祖尝。

清代是水坑李氏包括龙江围、绳武围李氏在商业领域继续耕耘进取的黄金时代,水坑李氏占据的地方以及龙华圩地处增江上游,上可至龙门县城,下可达增城广州,地理位置优越,也是多地互市之地。李氏后人介绍,他们的家业除了石矿、龙华圩物业、围村前的田地,还有船运、煤油、火炭、木材等,田地等物业还在龙门其他乡镇、博罗公庄泰美等处,可谓富甲一方。

不过,在清代,水坑李氏最让人称道的恐怕不是经商头脑,而是他们对文教的孜孜追求。清代龙门文人圈中或者科举之途的李姓名人,大多出自龙江围和绳武围,其中,绳武围在清代甚至出现了八个举人。

漫步如今的龙江围,会发现为数不少的私塾,曲径通幽处,往往多年之前便飘荡着朗朗书声。就像龙江围侧门门楼前后石匾写的“光化”“亲仁”那样,李氏族人用对书经知识的汲取姿态来接近圣贤。在这方面,他们用建造文昌阁来演绎到极致。

据民国二十五(1936)《龙门县志》记载,蓼溪龙江围、绳武围绅士清初建文昌祠,后为阁三层,乾隆嘉庆年间相继修葺,道光九年重修。今天,镶嵌在文昌阁(即文笔塔)一扇墙上的碑文,记载了清嘉庆年间修葺文昌阁的事宜,该碑文写到,“文阁者,一乡之文笔锋也。因阁而建庙宇、房屋其下,所以为斯文乐育之所也。立文帝于阁上,文星高显也。立洪圣王于庙中,以镇抚一乡,使民无夭札,物无瘀蠡。我乡文阁,宿学位庭公所扦,建于乾隆初年。阁成人文蔚起,厓峰公即登贤书,继此学效日隆,斯文林立,一时称极盛焉。”

碑文提到的“位庭公”,为李位庭,蓼溪第十四世孙,懂风水之事,其董事建文笔塔的时间,在李善长涤荡盗贼之后。而碑文提到的厓峰公,为绳武围人李隶中,清乾隆十七年(1752)中举,这是绳武李氏第一个举人,在山东多地任知县、州判等职。到了清道光二十三年(1843),龙江围也出现第一个举人李铨,在宝宁河西等地任知县。李隶中之后,绳武围还出了多位举人以及拔贡李步蟾等文人,而龙江围则出现李、李世馨、李善全等知名贡生,在仕途上留下瞩目一笔。

迷信风水也罢,建筑有助人文也罢,文笔塔确实促进了水坑李氏在清代的人文兴起。今天,这文笔塔成为龙门县现存的唯一古塔,塔为三层楼阁式砖塔,高18.5米,平面六角形,塔门额阴刻篆体“文明阁”三字,塔内由木制楼梯和扶手,二三层有窗,可供登塔者眺望,田园风光,尽收眼底,令人心旷神怡。

多年来,龙华水坑已经成为人们寻幽访古、观赏古村与田园风光的绝佳之地。

活着的古村

碉楼城堡围起来的文笔塔

龙江围前方平原中,文笔塔矗立。与他处那些形单影只的文笔塔不同,水坑文笔塔的附属建筑异常丰富。文笔塔下,庙宇、房屋的建筑保存完好,以文笔塔为中心,还有一个辟有护城河的围屋。这是怎么回事?

原来,明清鼎革之际,山贼洗劫龙江围,幸得族人李善长平贼。清初,李氏族人修建文笔塔,还以文笔塔为中心,建设了一个设有四个碉楼的城堡,外有护城河,内跑马道、射击孔、藏身洞等设施,门楼正对文笔塔。这个围城的门楼伸出护城河的吊桥可以拉收起来,护城河内还撒有无数三角钉,外敌掉河,不死也重伤。这块特殊的地方,和平年代是斯文乐育之所,动荡年代则是防御之所。水坑的村史记载,民国时期,文笔塔成为县参议会址,也曾做过书院以及东江纵队增龙从大队活动中心。

女人出嫁前藏月女楼

75岁的李沛繁是水坑李氏20世孙,据他介绍,李家的千金在出嫁前一个月,就要进入女楼“藏月”,这样做有两个目的。一方面是提前间断女儿与父母的感情,女孩子藏入女房后,母亲只能在三天后、十天后和临别时分别见面一次,这样到了真正出嫁那天就不会太伤心难过了。另一方面,女孩在女房中要学习做饭、料理家务和为人媳妇之家教礼节,使之成为“入得厨房,出得厅堂”的贤妇。

李家对于出嫁之女要求贤良淑德,对于娶入之妇也非常看重这样的品德。在龙江围村头、水坑水旁,有一座贞女墓,当地人称为贞节坊。据民国《龙门县志》记载,明代龙江围人李洪峰未娶而殇,其未婚妻黎氏奔丧守贞,以孝闻名乡里。黎氏卒后,李氏族人厚葬之,立碑表彰。李沛繁说,李洪峰即李梅庄的五子。李洪峰去世后,李梅庄曾给未过门的增城黎氏两个选择:一是另嫁他人,李家不追究;二是嫁入李家,李家人定会善待她。黎氏坚决嫁入李家,李家也的确善待了她,并为她立了贞洁坊。

因为有同宗血缘的脉动,龙江围依旧活着。

【下期预告】

绳武围李氏与水坑李氏同出一源。绳武围的开居者李氏八世孙李素闲,不倚祖荫,自谋大业,历经艰辛,终于靠着自己和后人的努力,建起了一座坚固的围屋。敬请关注《绳武龙江古围屋 文韬武略显峥嵘》下篇·绳武围李氏。

本版文字 《东江时报》记者侯县军 香金群

本版图片 《东江时报》记者杨建业 摄

(龙门县档案局、龙华镇文化站以及水坑李沛繁、绳武李保添为本文提供帮助,特此鸣谢。)

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

美昌豪苑

龙门县城60㎡| 1室1厅 1300元 面议 -

龙翔花城

龙门县城80㎡| 2室2厅 1700元 面议 -

五小片区

龙门县城70㎡| 2室1厅 0元 面议 -

美华都城

龙门县城92㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

美华都城

龙门县城117㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

高级中学(二中)片区

龙门县城35㎡| 1室0厅 500元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城107㎡| 3室2厅 2500元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城122㎡| 4室2厅 2500元 面议 -

百担片区

龙门县城30㎡| 1室0厅 680元 面议 -

美华都城

龙门县城110㎡| 3室2厅 2200元 面议 -

美华都城

龙门县城102㎡| 3室2厅 2300元 面议

-

半岛翡翠

龙门县城106㎡| 3室2厅 77万 面议 -

美华都城

龙门县城0㎡| 4室2厅 92万 面议 -

龙门山庄

龙门县城113㎡| 3室2厅 49万 面议 -

西林美岸

龙门县城80㎡| 3室2厅 55万 面议 -

供电局单位宿舍

龙门县城95㎡| 3室2厅 33万 面议 -

百担片区

龙门县城102㎡| 3室2厅 38万 面议 -

机关新苑

龙门县城112㎡| 3室2厅 55万 面议 -

甘香片区

龙门县城312.73㎡| 8室8厅 0万 面议 -

美昌豪苑

龙门县城143㎡| 4室2厅 120万 面议 -

长田里

龙门县城56㎡| 4室2厅 30万 面议 -

星晖南湾

龙门县城130㎡| 3室2厅 68万 面议 -

半岛翡翠

龙门县城95㎡| 3室2厅 66万 面议

-

上一条:残障人士不寂寞“石头画”上展才情

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号