微信扫一扫

龙华镇水坑村“类似雕版家谱国内罕见”

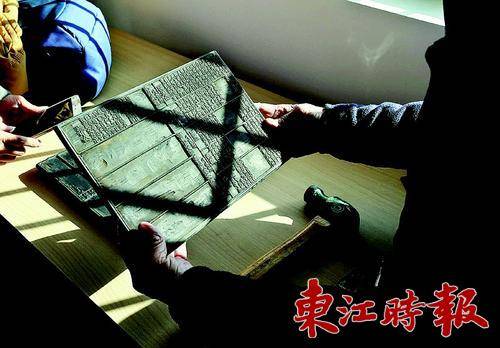

▲《东江时报》记者与李氏后人一起翻看藏在木箱里的雕版。

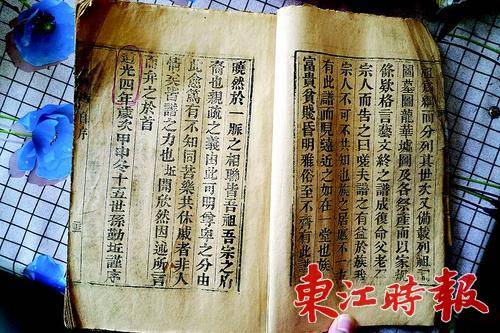

▲与雕版对应的李氏家谱,于清道光四年(1824)谱成。 本版图片 《东江时报》记者姚木森 摄

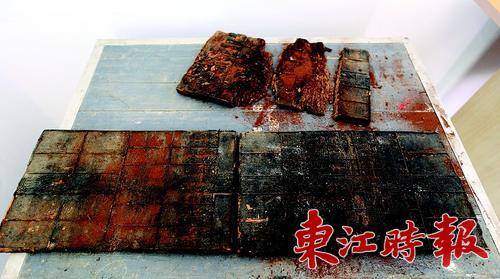

有几块雕版已经断裂和损毁。

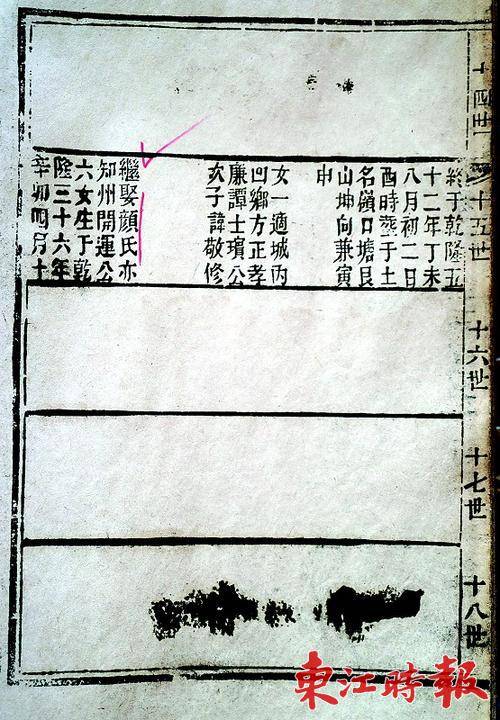

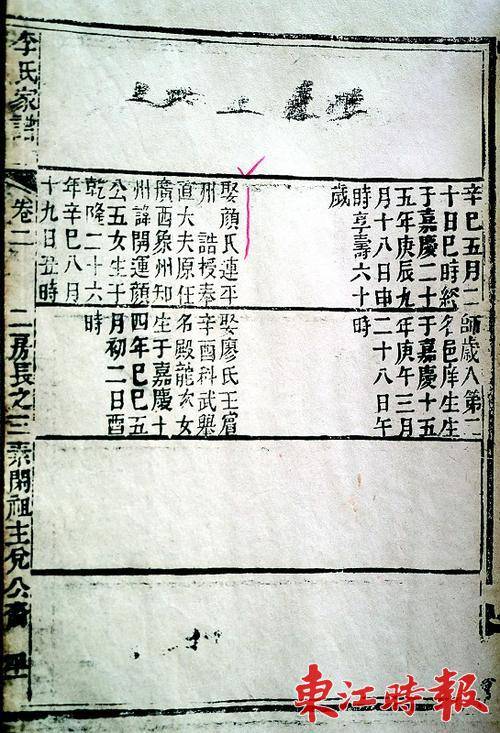

李氏家谱的文字清晰可见。

“这是一套线装古籍的雕版,根据其中间折叠直逢上方文字可以判断,其为《李氏家谱》。”水坑村李氏后人、热衷家族历史整理的李保添老人,还拿出由该雕版印刷出来的线装版古籍《李氏家谱》,以佐证雕版为家谱的“母本”。

丰富龙门“城市记忆”

通过对比《李氏家谱》雕版与书籍,《东江时报》记者发现,《李氏家谱》由李延龄十五世孙李勤穈主编,于清道光四年(1824)谱成,记录了水坑李氏从南雄珠玑巷南迁龙门、再从龙门迁蓼溪(即水坑)等地的迁徙以及发展历史。李勤穈在家谱序言中写到,“我族原谱各自存载,未汇而归于一”,“余有志于谱久矣,今岁秋承诸父老殷然授以斯役”,于是他“集各家藏本,悉心考校,不合者必求得其实,遗漏者必历寻其确”,于当年冬天修谱完毕。

李勤穈的这篇家谱序言,民国版《龙门县志》也有记载,称“蓼溪李氏谱,清李勤穈辑。”

从《李氏家谱》另一篇序言可以看出,谱成之际,清乾隆五十四年(1789)拔贡李步蟾也欣然作序。和李勤穈一样,他也是李延龄十五世孙,当时任安西直隶州马莲井州判,人称“李青天”。听闻家谱完成,李步蟾在序言中写到,此家谱“可登风俗之书,吾宗人其慰勉之哉。”

“《李氏家谱》记载了水坑李氏700多年繁衍历史,有分支、行述、墓志、家规等。”李保添介绍,不仅如此,《李氏家谱》还保存着雕版和古籍实物,这对族人来说,是一笔珍贵的家产。

学界认为,国史、方志、家乘,是构成中国历史文化的 “三大支柱”。龙门县档案局工作人员表示,《李氏家谱》雕版与古籍,在龙门县非常罕见,这对研究当地家族变迁史、社会风俗等,具有较高的价值,同时也能丰富龙门的“城市记忆”。

雕版归村集体所有

《李氏家谱》雕版是何人雕刻?用了多少人工?对这些问题,龙华水坑村村民已经不得而知,他们只知道,村内仅存一套家谱雕版和一本家谱古籍。这些年,家谱已经被村民纷纷复印传阅,但雕版却作为“镇村之宝”一向秘不示人。

龙华镇水坑村村委会副主任李润镜介绍,水坑村民世代保存《李氏家谱》雕版,归集体所有,相传以前是放在祠堂祖先牌位后面,“文革”时期,有村民将雕版用木箱放好存在村后山。10多年前,村中修葺祠堂,村民才将雕版重新搬回祠堂安放。

李润镜称,大约10年前,有南京大学的学者专家到村上考察,看到雕版,称类似的雕版家谱在国内较为罕见。此后,龙门县博物馆工作人员曾向水坑村借去10块雕版作为研究和展览,数年后,被借的雕版“完璧归赵”。

由于年代久远以及受潮虫蛀等原因,有几块雕版已经断裂和损毁,这让水坑村民很是心疼。他们近日打算整理这些雕版,翻晒、上油、做防潮防虫措施。

李润镜说,“目前,村委会没有将雕版作为展览或者重新印刷家谱的计划,能将雕版保存好留给后人,是我们这一代人的努力方向”。

本版文字《东江时报》记者侯县军香金群 首席记者李向英

水坑村李氏后人李保添老人向记者展示家谱雕版。 本版图片 《东江时报》记者姚木森 摄

家谱雕版用樟木雕刻而成。

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

谷行街片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 600元 面议 -

合景天樾四季

龙门县城100㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

金河湾

龙门县城125㎡| 3室2厅 1800元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城106㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城88㎡| 2室2厅 1500元 面议 -

半岛明珠

龙门县城56㎡| 2室1厅 1000元 面议 -

银湖小区

龙门县城100㎡| 2室2厅 1600元 面议 -

新城区(体育馆)片区

龙门县城45㎡| 1室1厅 650元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城110㎡| 3室2厅 2100元 面议 -

西林路片区

龙门县城45㎡| 1室1厅 650元 面议 -

半岛明珠

龙门县城78㎡| 2室2厅 1300元 面议

-

半岛翡翠

龙门县城95㎡| 3室2厅 60.8万 面议 -

星晖家园

龙门县城91㎡| 2室2厅 41万 面议 -

龙翔花城

龙门县城120㎡| 3室2厅 48.8万 面议 -

银湖小区

龙门县城115㎡| 3室2厅 58.8万 面议 -

西林路片区

龙门县城160㎡| 4室2厅 56万 面议 -

星晖家园

龙门县城120㎡| 3室2厅 73万 面议 -

西林美岸

龙门县城140㎡| 4室2厅 95万 面议 -

名仕嘉园

龙门县城127㎡| 3室2厅 48万 面议 -

美华都城

龙门县城188㎡| 4室2厅 102万 面议 -

美华都城

龙门县城168㎡| 4室2厅 103万 面议 -

云鹏花园

龙门县城105㎡| 3室2厅 59万 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城106㎡| 3室2厅 50万 面议

-

上一条:升级网速收费标准有否依据?

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号