微信扫一扫

功武一村出八景正街古堡好风光

俯瞰功武村,五宅第规模宏大,古堡高耸,村子周边全是竹林。

生态旅游闻名的龙门,龙华镇沙迳香溪堡是其中一张名片,也是较早开发的旅游景点,“神秘的古堡风情、秀丽的田园风光”广告词深入游客心中。所谓“古堡”,指的是功武村五宅古堡,被称“华南第一古堡”,它与功武村独具岭南建筑艺术遗风的古码头、五宅古围、正街和廖氏宗祠等构成了龙门境内庞大罕见的古建筑群。

法国作家雨果曾说:“建筑是石头的史书。”功武村古建筑群是龙门文化遗产中一笔宝贵财富,有着“王谢崔庐”之美誉,堪称广府建筑的教科书,于2002年7月17日被公布为第四批广东省文物保护单位。它以一个大家族的角度书写和铭刻着龙门的社会发展和人文历史,它所承载的有关自然、人文、社会的内容,史诗般精彩。

逐水而居“功武八景”

逐水而居是人类选择居所时的重要标准。龙门境内,群山错落,在古代陆路交通不方便的情况下,择决江河之畔、坐拥舟楫便利,更是成为古人卜居建房的智慧选择。

地处增江中游的功武村,紧邻沙迳圩。由南宋太尉廖金凤之子廖剩甫于明代洪武元年(1368)开基,至今近580年,由13个廖姓自然村组成,功武村现存古民居房屋上千间,院落10余座,有不少是明末清初建筑,以古码头、五宅古围、正街和廖氏宗祠等古建筑群为中心向外扩展,形散而神不散。

在古代,龙门到增城、广州的交通,基本靠船运。功武村附近有增江香溪渡、功武渡、沙迳渡等渡口,功武渡更是专为功武村而设,因此,功武村在发展的过程中,人气旺舍,不仅渡口人员货物日夜流通,从渡口还引出一条500米长商贸街——— 正街,使得功武成为一个繁荣小商埠。

在重农轻商、耕读诗书的古代,村口的码头成为商埠,这应该是历史的意外。功武人大多谨记着先族的文韬武略,以仕宦为荣,一旦科举有就、仕途有成或衣锦还乡,必定反哺故里,大兴土木者就不在少数了。

清初功武人廖昆豹曾用 《功武八景诗》来形容自己的家园:东岭松涛吹晚风,石桥鱼跃化成龙;三山笔架排天外,九曲连珠插碧空;慈岩古庙临溪影,鼓刹钟声绕烟中;雁塔映潭潭影满,香潭映月月光容。

虽然“八景”不再时兴,但从“八景”的角度可以看出,增江之畔,功武村的钟灵毓秀的环境和深厚的历史人文底蕴,更何况,一个村能产生“八景”,这是不多见的。

今天,天气晴朗的日子,人们泛舟香溪,在功武古渡口登陆,顷刻可以远离都市的喧嚣,走进广阔的田野、遍地的竹林和古朴的村庄,感受天人合一的迷人意境,体验自在悠闲的田园生活。

这是功武村的人居魅力。所谓山水有助于人文,一个家族的良好居所,无疑也是有助于家族的栖息与兴旺。功武村以深厚的文化沉淀和融洽的自然环境,给人时光倒流的回味和联想空间。

古码头。

功武古渡“万里龙关”

功武古渡口位于功武村西边。旧时,从古渡口上船,上可达龙华、龙门县城,下通麻榨、增城,如今,它已经改成旅游船渡口。

功武古渡口地面用鹅卵石铺就,有麻石条台阶连接一条青砖古道——— 正街。沿着码头古道往前走,首先看到的是“万里龙关”石匾,落款为清乾隆丙子年(1756)重修牌坊时所刻,四个楷体大字,刚劲秀丽。

功武村四面环山,族人尤重风水。《广东廖氏坚公族谱》记载,清初期,功武村派人去江西请了一有名地理先生,该地理先生在功武住了近一年才开“罗庚”:要建四个龙关、加建祠堂。功武人信然。先加建祠堂,后建龙关,首先建的是孔道龙关,于清乾隆二年(1736)年建成,次年又功武渡口建万里龙关,以镇风水。后来,后面两个龙关还没有选好地址,这名地理先生便被朝廷召至京师

孔道龙关,早已消失无踪了。功武古渡口现存“万里龙关”石匾,原本悬挂在牌坊上方,后来牌坊被拆除,只剩石匾。过去,功武村青年人举行婚礼,都要在这里“过龙关”。

与古渡口相通的正街,全长500米,宽约1米,地面上铺设青砖。正街两侧,仍有古色古香的房屋建筑。这些古建筑古时多是商铺。

现年74岁的功武村民廖国瑶介绍,旧时功武古渡口是广州到龙门水路客商往来的必经之处,正街商贸繁荣,两侧的商铺包罗万象,有日常生活所需的五金百货、副食店和药材店,有供人歇脚的饭馆客栈,也有烟馆、赌馆等等。一条小小的正街,俨然一个大集市。

时移世易,正街的繁荣依旧。现存的店铺中,还能看到有着古代商铺印记的“铺铡头”:在店铺的大门一侧,砌着一个约一米高的砖石铺,是摆卖货物用的,作用相当于现在的柜台。正街两侧,依然人来人往,只不过是原来的客商变成了游客。近10年来,随着香溪堡旅游的开发,功武村的游客日益增加,村民也开始在正街两侧摆卖一些特色农产品,甚至还有多家腐竹作坊。古朴的街道,热情的招呼声和欢喜的游客,成为另一种风情。

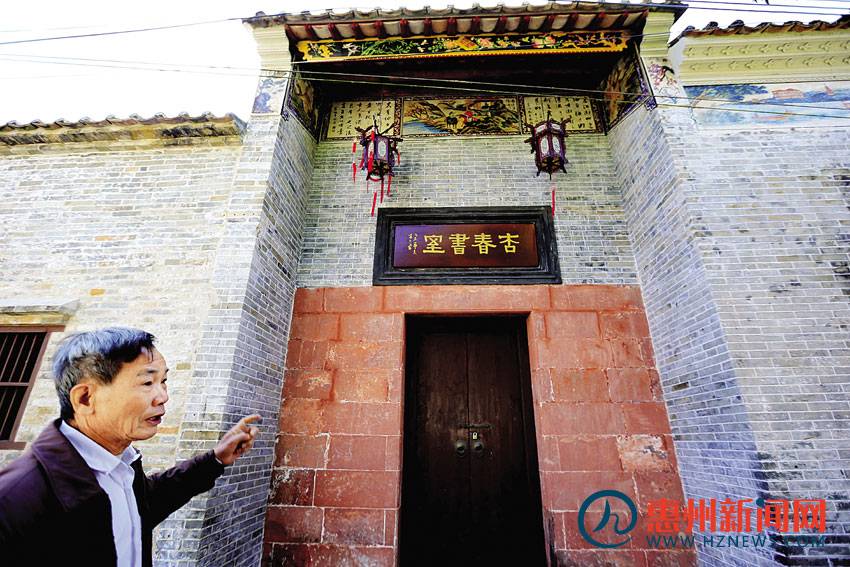

杏春书室。

私塾书室重视文教

正街两旁,现存有杏春书室、璞轩书室,其中,璞轩书室的屋顶置龙船正脊,木扇门置铜质的门环,杏春书室则修葺一新,窗花古色古香,庭院花木飘香,一步一景,为龙门境内保存最为完好的古代私塾。

功武村自明代就自办私塾、建书室、聘名师,以教育子孙。五宅的杏春书室、宜休书室、璞轩书室,六宅的梅堪书室,二宅的进栈书室,三光楼的函乐书室、小莘墅书室等,书室遍布村中各地,功武人纷纷成为贡生或中举。其中,小莘墅书室最负盛名,一度冠全县。

民国初年,龙门下片(沙迳、龙华、永汉、麻榨)的绅士,因学堂较远、交通又不方便,颇有意见。龙华人李昆玉牵头向县政府提请在龙门下片办一间高等小学堂,由于国民政府财政困难,没有答允。

功武村五宅围、清进士廖观的子孙见状,便拨出新宅(五宅新围)为校址,深得县政府和龙门下片群众的赞誉,龙门第二间高等小学堂由此在功武村创办。

从古至今,功武各村对读书人采取不同的奖励办法,比如资助、捐大米、分“功名肉”等,功武这种重视教育的风气,一直延续到现在。每年考上大学的廖姓学生,在龙门比比皆是。如今,朗读书声已经远去,惟有书香依旧萦绕。

五宅第(香溪堡),沿着池塘边的野菊花开得正艳。

五宅古堡内部,确实雄伟。

五宅第内生活的一些廖氏族人。

五宅乃华南最大碉楼式古堡之一

杏春书室位于五宅围的背面,在功武村,五宅围是规模最大且保存最完整的古建筑,融合了客家古围和广府建筑的风格,它在田园竹林间勾勒的天际线,让无数人心旌摇动。五宅围是由功武廖氏四世祖廖兰窗之五子、明代秀才廖云谷开基,所以取名为 “五宅”。清顺治十八年(1661年),廖云谷后裔廖观高中进士,将五宅围按进士第格式进行扩建,并在康熙六年(1667),修筑碉楼——— 五宅古堡。

五宅围坐北向南,占地面积约9200平方米,前有一个半月形风水塘,由一个东门进出,整个东门是由高约六七米、12层的红砂岩条石筑成,五宅围内,也随处可见红砂岩的墙基。

五宅围以进士第、碉楼为中轴线,其两侧建民居住宅。沿中轴线上的五进五开间的进士第(俗称官厅),通面阔23.6米,通进深56.3米。头进面阔五开间,是红砂岩石墙基,水磨青砖墙面,人字风火山墙,屋顶用狮子、博古图案装饰,屋檐下墙壁有精美的砖雕、灰塑。左右为廓通二进,中间为天井,二进面阔五开间,进深三间,十三架用三柱后墙承重,后金柱间有木屏风。堂中悬挂一块木质横匾,上刻“畲堂”三字。三进为祖堂。四五进为住宅房屋,需由屋旁小巷进入。

进士第两侧以小巷相隔,分别为民居住宅。进士第后面,是面阔24米,深11.7米,高4层约20米的碉楼——— 五宅古堡,为华南最大的碉楼式古堡之一,虽历尽沧桑仍不失大家风范。

碉楼两侧为镬耳状风火山墙,大门用约两层楼高的红砂岩条石筑成。青砖砌墙到顶,整个古堡方方正正每一层空间都被分割为多个小房室,没有大窗户,每层楼只有数个由红砂岩石条构成的小洞口作为采光的小窗眼,看上去格外严实牢固。

碉楼,在古建筑中的作用是多重的。功武人修建五宅古堡,一为了防洪,古堡是全村的制高点,洪水来时村民可到高处避水;二为防打劫,旧时政局不稳、山贼出没,万一遭遇袭击,村民可进入古堡进行防御和守卫;三是村中储存粮食、开展文化活动的地方。

廖国瑶介绍,在功武村,有一个习俗,待嫁的姑娘要在古堡待一个月,学习裁剪刺绣等女红活计,并把身体养好,体会离家日子的艰难。因此,五宅古堡又称“红楼”。

“红楼”随处可见红砂岩,名副其实是“红楼”。村民们称,1959年到1960年,政府在功武附近的增江修建增江水库时,曾有苏联专家想拆除五宅古堡,村民们将古堡的木板和楼梯全部锯掉,让人无法登楼拆砖。如今,“红楼”的木板楼梯复修,人们又可登高望远。

五宅第(香溪堡)内的云谷廖公祠。

廖氏宗祠庭院如江南园林

在五宅围不远处,是功武村的精神地标——— 廖氏宗祠。廖氏宗祠是一座恢宏的建筑物,建于清代,1926年起,该宗祠辟为平民小学堂,后更名为功武小学,使用到20世纪90年代末。功武小学在附近新建校舍,廖氏宗祠原来的功能得以复原。

在中国古代儒教伦理中,家族观念相当深刻,往往一个村落就生活着一个姓地一个家族或者几个家族,多建立自己的家庙或祠堂祭祀祖先。功武村廖氏宗祠,供奉的是始祖廖剩甫及历代先祖。该祠堂有多种用途,主要用于祭祀祖先,此外作为各房子孙办理婚、丧、寿、喜等的场所。值得注意的是,族亲们有时为了商议族内的重要事务,也常在祠堂进行。

廖氏宗祠为五进院落,总面宽19.6米,总进深52.3米。廖氏宗祠大门门额置“廖氏宗祠”,楷书阳刻,两侧封火山墙,硬山屋顶,龙船屋脊,有人物花草、鳌鱼灰雕,还有瓷质狮坐镇。大大门两侧,各有一个由花岗岩构成的平台。据说,这两个平台是为前来化缘的和尚准备的。从前当官的和有钱人家,不时有和尚前来化缘。根据传统,和尚是不能进入祠堂,但又不能让和尚直接睡在地上,因此大户人家专门在祠堂两侧,修建了平台供和尚休息。

从外表看,廖氏宗祠是一座五进的建筑,待进入里面,才知道五进中的第二进原来是一个院子,虽非特定意义上的“进”,却有廊、亭、饰雕及花草树木,这是一般宗祠所没有的,颇有江南园林的特色。

廖氏宗祠的庭院内,有一个接旨亭,接旨亭的石柱础,雕刻有如意、蝙蝠等吉祥图案,异常特别和罕见。曾经到此考察调研的华南理工大学建筑学院教授唐孝祥认为,一般人家是不可能接到圣旨的,只有官员或望族家庭才有可能接到圣旨。廖氏族人在祠堂庭院内专门修建了一个接旨亭,说明廖氏在当时是一个望族,或者有人在朝廷当官。

学者的看法,佐证了功武廖氏的家族荣耀。

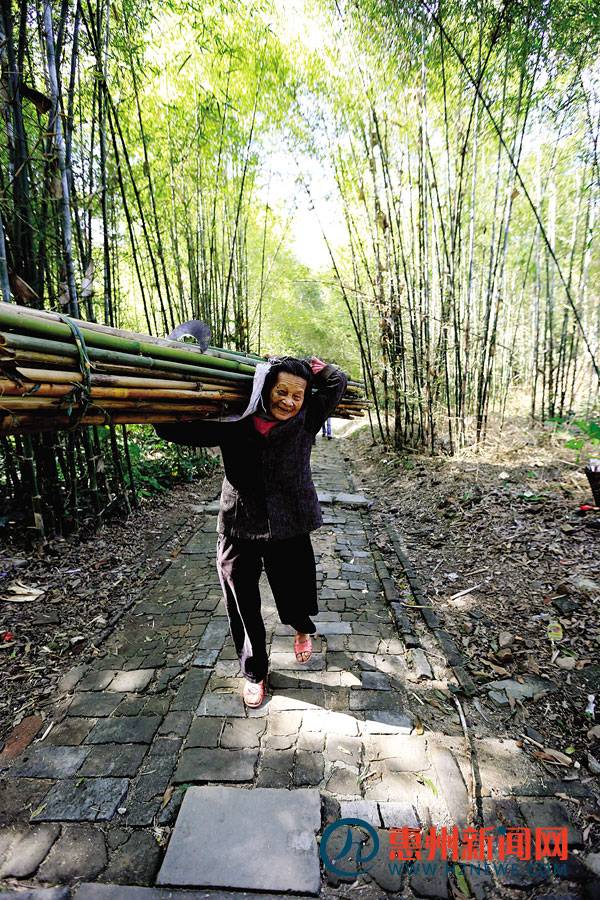

古堡到古码头的竹林小道,青砖铺设的道路沿用至今,一位健壮的老人扛着竹子回家。

正街内,一些村民在经营些土特产。

近年香溪堡发展旅游业,一村民在磨黄豆,制作腐竹、豆腐花做点小生意。

竹海营造诗意家园

德国著名诗人荷尔德林曾说 “充满劳绩,但人诗意地,栖居在这片大地上”。功武村将古建筑和自然环境有机糅合在一块,在增江之畔创造出一个诗意家园。

2005年,广东省文物考古研究所、华中科技大学建筑与城市规划学院的专家学者在 《广东省龙门县沙迳镇功武村古建筑群测绘与调研报告》指出,五宅第是一个保存尚好的具有广府文化特色的清代民居,两侧的民居联排布置,呈“梳式”布局,四周围以高墙,加上碉楼的守望和防御,可以说五宅第将围屋和广府民居的特点完美地结合起来。

就自然环境而言,功武村的地势较低,位于增江的滩涂地带,地势低洼令村中常年受洪水困扰。几十年前,当地政府将功武以及附近几个沿江村落的沙滩规划成竹林园,种上白眉竹、簕竹、单竹等品种的竹,形成沙滩竹海,竹林,成为功武一带亮丽的风景线。

因功武村地势较低,以往有两年一次或三年两次洪水浸村的规律,水退后肥沃的沉积土留在田地里,为农作物提供不可多得的天然有机肥料。稻谷、甘蔗、黄豆和萝卜一度成为功武村的四大知名农产品。后来,甘蔗和黄豆减产,但萝卜却一直有种植。今天的功武萝卜是出了名的好吃,特点是个头不大,稍煮一下即熟,软且甜,成为游客热爱的手信。

尽管数百年风雨的侵蚀、洪水的威胁,功武村历尽沧桑,平添了几分古朴厚重。后来,以泛舟增江、探寻“华南第一古堡”为主要看点的香溪堡旅游区的开发,使得功武村闯入越来越多人的视线,给寂静的山村带来了活力。功武村与旅游开发相结合,开拓了资金渠道使古建筑得到保护与维修,功武村也得以继续给外人更多的审美享受。

最近几年,龙华镇政府将沙迳定位为香溪生态文化小镇,升级改造当地的旅游景点,在不久的未来,功武村会有更为惊艳的表现。

本版文字 《东江时报》记者侯县军 香金群 《东江时报》首席记者李向英 本版图片 《东江时报》记者杨建业 姚木森 摄

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

谷行街片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 600元 面议 -

合景天樾四季

龙门县城100㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

金河湾

龙门县城125㎡| 3室2厅 1800元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城106㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城88㎡| 2室2厅 1500元 面议 -

半岛明珠

龙门县城56㎡| 2室1厅 1000元 面议 -

银湖小区

龙门县城100㎡| 2室2厅 1600元 面议 -

新城区(体育馆)片区

龙门县城45㎡| 1室1厅 650元 面议 -

半岛翡翠

龙门县城110㎡| 3室2厅 2100元 面议 -

西林路片区

龙门县城45㎡| 1室1厅 650元 面议 -

半岛明珠

龙门县城78㎡| 2室2厅 1300元 面议

-

半岛翡翠

龙门县城95㎡| 3室2厅 60.8万 面议 -

星晖家园

龙门县城91㎡| 2室2厅 41万 面议 -

龙翔花城

龙门县城120㎡| 3室2厅 48.8万 面议 -

银湖小区

龙门县城115㎡| 3室2厅 58.8万 面议 -

西林路片区

龙门县城160㎡| 4室2厅 56万 面议 -

星晖家园

龙门县城120㎡| 3室2厅 73万 面议 -

西林美岸

龙门县城140㎡| 4室2厅 95万 面议 -

名仕嘉园

龙门县城127㎡| 3室2厅 48万 面议 -

美华都城

龙门县城188㎡| 4室2厅 102万 面议 -

美华都城

龙门县城168㎡| 4室2厅 103万 面议 -

云鹏花园

龙门县城105㎡| 3室2厅 59万 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城106㎡| 3室2厅 50万 面议

-

下一条:天锐广告公司为环卫工送温暖

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号