微信扫一扫

舞火狗 蓝田瑶族少女的成年礼

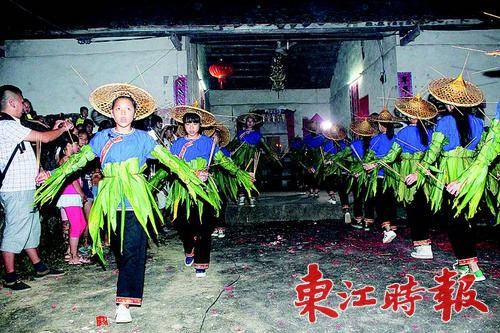

“舞火狗”开始,少女们围成一圈,跳起火狗舞,唱起瑶家歌谣。

16位少女腰部和手臂用藤条捆上黄姜叶。

少女与对岸的男青年对歌。

像一个恒久的约会,每年中秋夜,总是有四面八方的游客涌入龙门县蓝田瑶族乡,只为近距离观看和感受蓝田瑶族的神秘风俗——— “舞火狗”。9月15日,农历中秋节的夜晚,蓝田瑶族乡杨屋村举办了一场热闹非凡的“舞火狗”仪式,吸引了数千名游客前来观看。

16位瑶族少女装扮成“火狗”

当天晚上8点左右,16位身着瑶族特色民族服装的少女齐聚杨屋村祠堂门前的一片空地,由村中老一辈以及“有福气”的妇女在她们的腰部和手臂用藤条捆上黄姜叶,再给她们戴上竹笠并插满点燃的香火,把她们装扮成“火狗”。

随后,“舞火狗”开始,少女们首先走到祠堂叩拜先祖,祈求风调雨顺。接着在晒谷场围成一圈,双手向前靠拢,跳起火狗舞,唱起瑶家歌谣:“火狗仔,舂到乜鶼糍?舂到黄姜芋仔糍。畀点来食呀,屋里家婆数过既。火狗仔,火狗公,捉红虫,捉白虫,过年种菜满冬冬……”

然后,她们穿街过巷,到村中厨灶前舞拜,又绕菜园一圈,每到一地,都唱着古老的瑶家歌谣。最后,少女们游舞到村外河边,将身上的黄姜叶、竹笠和香火摘下,统统扔到河里,象征祛除邪气。此时,对岸的男青年便开始与少女们对歌。

相传,蓝田瑶族先祖靠狗奶养大,瑶民永记狗作为“再生之母”的恩德,规定每年农历八月十五日(中秋节)之夜,举行“舞火狗”活动。每个少女要参加两三次的“舞火狗”,方能向族人宣示自己已经成年,进入谈婚论嫁的行列,所以,“舞火狗”也是蓝田瑶族少女的一项成年礼活动。

“刚开始排练的时候我觉得很辛苦想要放弃,但最后我坚持下来了。”一位瑶族少女在“舞火狗”仪式后说,这是她第一次参加“舞火狗”,有点紧张,活动结束了觉得很开心,感觉到脚下土地所散发的神秘气息。

请来专业文化公司现场拍摄

蓝田地处惠州北部山区,中秋之夜的“舞火狗”活动,使得蓝田成为珠三角游客中秋之游的一个节点。来自东莞的陈先生,听闻“舞火狗”已久,今年中秋假期带着妻儿来龙门旅游,除了游山玩水,特地在中秋夜前来蓝田看“舞火狗”。陈先生说,“感觉很特别,很原始,有一种纯朴的力量。”

有资料显示,“舞火狗”既是蓝田瑶族一项祭祀活动,也是瑶族少女的成年礼。在农历八月十五这个特定的晚上,以少女为主体形成了社会性的群体活动,特定祠堂、禾堂、菜园等祭拜地点,都蕴含了蓝田瑶族少女成年后必须掌握的生活技巧,并一代一代传承下去。2006年5月,“舞火狗”被列入广东省第一批省级非物质文化遗产代表作名录,“舞火狗”民俗风情歌舞系列则被列入广东省2014年群众文化重点活动项目,也是龙门县继农民画品牌之后的又一特色文化品牌,去年11月开始在龙门巡演。

龙门县文化馆馆长张莲香介绍,为进一步传承和发展蓝田瑶族乡 “舞火狗”这一特色民族文化,在今年中秋之夜,该县文化部门邀请了广州某文化传媒公司对整个表演过程进行全程摄像和航拍,下来计划制作成宣传片。

中秋当晚,龙门县“非遗”保护中心4名工作人员也到了蓝田拍摄“舞火狗”活动。工作人员介绍,“舞火狗”项目正在申报国家级非物质文化遗产,因一年才有一次,所以中秋节当晚,他们也要加班到现场采集素材。

延伸阅读

“舞火狗”:历经300多年传承

在婚姻嫁娶方面,蓝田瑶族既保存着南方少数民族共有的 “以歌为媒”、男女交换信物的自由恋爱,及婚后“不落夫家”等风俗,还有自己独特的习俗,那就是未婚女青年必须参加两三次、一年一度的“舞火狗”活动才能结婚。

这是瑶民对盘瓠崇拜的现实反映。瑶民相传,他们的祖先早年住在深山密林中,过着游猎生活,狗是狩猎的得力助手,生活中的伴侣。远古年代,峒主幼年丧母,是父亲靠挤狗 奶养大(一说养大二个儿子)。为了不忘养育之恩,

先民定下每年八月十五,村村寨秦要举办舞火狗,以铭记狗是“再生之母”的恩德。

“舞火狗”由此成为蓝田瑶族对狗图腾崇拜祭祀的舞蹈活动。未婚姑娘在手臂、腰部用山藤绑上黄姜叶,头戴竹笠,并插上香火,扮演“火狗”。姑娘们边舞拜,边反复唱着古老的民歌;最后,“火狗”队游舞到村外河边,将身上的黄姜叶、竹笠和香火统统扔到河里,再用河水濯洗手脚,象征沐浴全身、祛除邪气。在舞火狗活动全程,男青年一直在旁燃放鞭炮。

有资料显示,蓝田“舞火狗”起源于清代初期,世袭相沿至今已有300多年的历史。蓝田瑶族 “舞火狗”,据称是中国唯一余存的民族图腾祭祀与少女成人礼奇妙结合的古老民间宗教仪式。在古代,世界众多民族对族群的少男、少女进入成年期有各式各样礼仪,既表示祝贺族群的壮大,又标志着可以享有大人一样的权利。这种成年礼发展到近代便形成种种风俗习惯,有的逐步消失,如汉族的冠礼 (男)、笄礼(女),有的残存某些节日的活动之中。蓝田瑶族的男性成年礼不明显,对女性却有着不成文的规定——— 一个少女至少要参加两三次“舞火狗”活动才算进入成年的行列,才能取得谈情说爱的权利,因此能得到群体的自发参与和长盛不衰。

-

龙门中学附近

龙门县城252㎡| 6室3厅 0元 面议 -

金山工业园

龙门县城87㎡| 1室2厅 600元 面议 -

星晖南湾

龙门县城88㎡| 2室2厅 1800元 面议 -

西林美岸

龙门县城78㎡| 2室2厅 2000元 面议 -

高级中学(二中)片区

龙门县城50㎡| 2室1厅 750元 面议 -

上格田片区

龙门县城80㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

甘香片区

龙门县城60㎡| 2室1厅 1100元 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 2700元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城85㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

美华都城

龙门县城110㎡| 3室2厅 2300元 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城0㎡| 3室2厅 2000元 面议 -

金河湾

龙门县城112㎡| 3室2厅 1600元 面议

-

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 88万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城98㎡| 3室2厅 65万 面议 -

云鹏花园

龙门县城106.05㎡| 4室1厅 100万 面议 -

龙翔花城

龙门县城116㎡| 3室2厅 48.8万 面议 -

合景东峻阅山郡

龙门县城99㎡| 3室2厅 75万 面议 -

美华都城

龙门县城81㎡| 2室2厅 40万 面议 -

银湖小区

龙门县城115㎡| 3室2厅 63万 面议 -

县城中心

龙门县城110㎡| 3室2厅 62万 面议 -

半岛明珠

龙门县城56㎡| 2室2厅 25万 面议 -

金河湾

龙门县城110㎡| 3室2厅 59万 面议 -

中粮珑悦锦云

龙门县城126㎡| 4室2厅 118万 面议 -

半岛翡翠

龙门县城101㎡| 3室2厅 68.8万 面议

-

上一条:央视报道龙门瑶乡“舞火狗”

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序

粤公网安备 44132402100021号

粤公网安备 44132402100021号